無人駕駛出租車(Robotaxi)正以驚人的速度滲透進城市生活。北京亦莊、廣州黃埔的街頭,乘客無需與司機交流,車內無異味、行駛平穩,這種“未來感”出行方式已從科幻想象變為現實場景。然而,看似風光無限的行業背后,卻隱藏著難以忽視的商業困境——全球頭部企業至今未實現規模化盈利,資本市場的熱情正從“追概念”轉向“看賬本”。

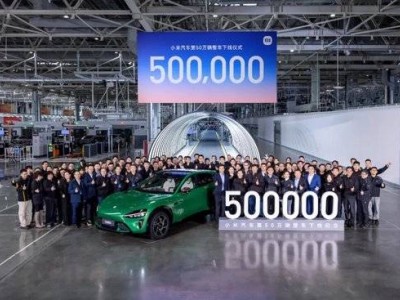

技術積累與市場擴張的雙重突破,曾讓Robotaxi成為資本市場的“香餑餑”。Waymo、蘿卜快跑等企業累計安全行駛里程突破億公里,文遠知行、小馬智行分別以5500萬公里和4800公里的數據證明技術可行性。乘客體驗的優化更成為關鍵賣點:安靜的車內環境、精準的避讓操作,甚至比部分人類司機更穩定的駕駛表現,讓Robotaxi在特定場景下具備競爭力。企業端同樣動作頻繁:小鵬汽車跨界入局,滴滴自動駕駛、千里科技等玩家加碼布局,百度蘿卜快跑以超1700萬單的全球服務量領跑市場。

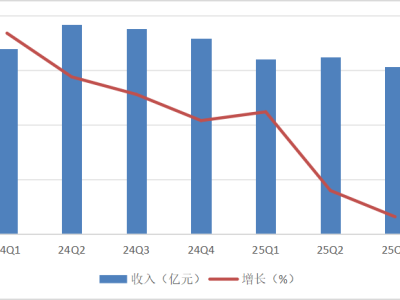

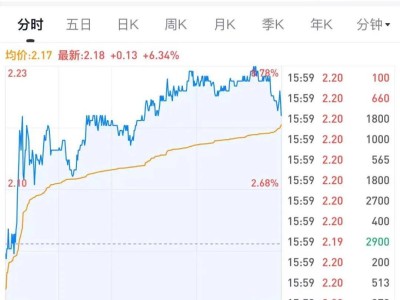

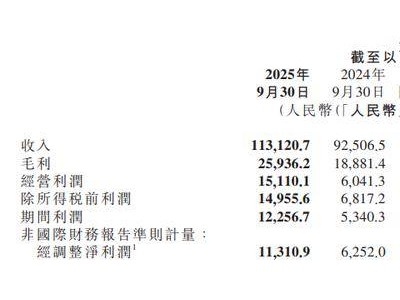

但資本市場的態度卻在2025年急轉直下。文遠知行港股上市首日即跌破發行價,盤中跌幅超14%,最終收跌9.96%;小馬智行同樣遭遇“開門黑”,139港元/股的發行價最終收跌9.28%。財務數據更暴露行業痛點:2024年,小馬智行凈虧損19.67億元,文遠知行虧損高達25.17億元;2025年上半年,前者虧損同比擴大75.07%,后者雖收窄10.32%,但全球范圍內仍無企業實現規模化盈利。資本從“狂熱追捧”到“冷靜觀望”的轉變,折射出行業商業邏輯的脆弱性。

成本高企、體驗短板、定價困境,構成壓在Robotaxi身上的“三座大山”。以成本為例,Waymo第五代車型單車成本達17.5萬美元,國內企業雖通過技術優化降低成本,但百度Apollo RT6仍需20.5萬元,小馬智行第七代車型成本約30萬元,遠超傳統出租車。運營成本同樣驚人:車輛折舊占43%、運營分攤占44%、遠程安全員占13%,三項支出幾乎吞噬所有訂單收入。用戶體驗的短板則直接削弱市場接受度——上海用戶需前往指定上車點,北京亦莊有人因找不到上車點轉投傳統網約車,廣州大學城用戶吐槽車輛投放量不足,導致“打車難”問題反超“新鮮感”成為核心痛點。

定價策略的左右為難,更讓企業陷入“不漲價虧、漲價更虧”的死循環。小馬智行在上海前3公里收費14元,超10公里加價30%,與傳統網約車價格持平,但體驗短板導致用戶粘性不足;若提高價格,則可能進一步流失客源。這種矛盾背后,是行業尚未跑通的商業邏輯——技術先進性無法直接轉化為盈利能力,企業若無法解決成本與體驗的雙重挑戰,終將淪為“技術示范工程”。

面對困境,行業逐漸形成共識:Robotaxi需放棄“一步到位”的激進策略,轉而通過漸進式路線突破困局。未來3-5年,園區、機場、大學城等封閉或半封閉場景將成為主要試驗田——固定路線、集中需求的特點,可規避“門到門”服務的短板,幫助企業先實現單車盈虧平衡。高盛預測,一線城市單車毛利或于2026年轉正,但經營利潤需等到2032年;百度則樂觀表示2025年可全面盈利,小馬智行則將目標鎖定2028年,前提是運營規模超5萬輛。無論時間表如何,核心邏輯一致:通過小場景積累經驗、降低成本,再逐步擴大運營區域,最終依靠規模效應攤薄成本。

資本市場的耐心正在成為關鍵變量。新興產業從概念到盈利需要時間沉淀,企業若被逼迫急于上市圈錢,可能重蹈“燒錢換流量”的覆轍。唯有沉下心打磨產品、控制成本、優化體驗,先在細分場景站穩腳跟,才能在這場馬拉松中笑到最后。千億級市場的蛋糕雖誘人,但能否入口,仍取決于誰能率先解開成本、體驗與定價的三角困局。