在高校校園里,那些歷經(jīng)歲月沉淀的精神地標(biāo),正訴說(shuō)著抗戰(zhàn)時(shí)期的動(dòng)人故事,激勵(lì)著當(dāng)代青年勇?lián)鷷r(shí)代使命。西南聯(lián)大舊址、南京大學(xué)拉貝紀(jì)念館、重慶大學(xué)抗戰(zhàn)遺址……這些承載著歷史記憶的地方,成為傳承紅色基因的重要載體。

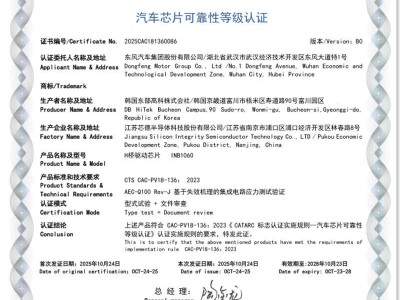

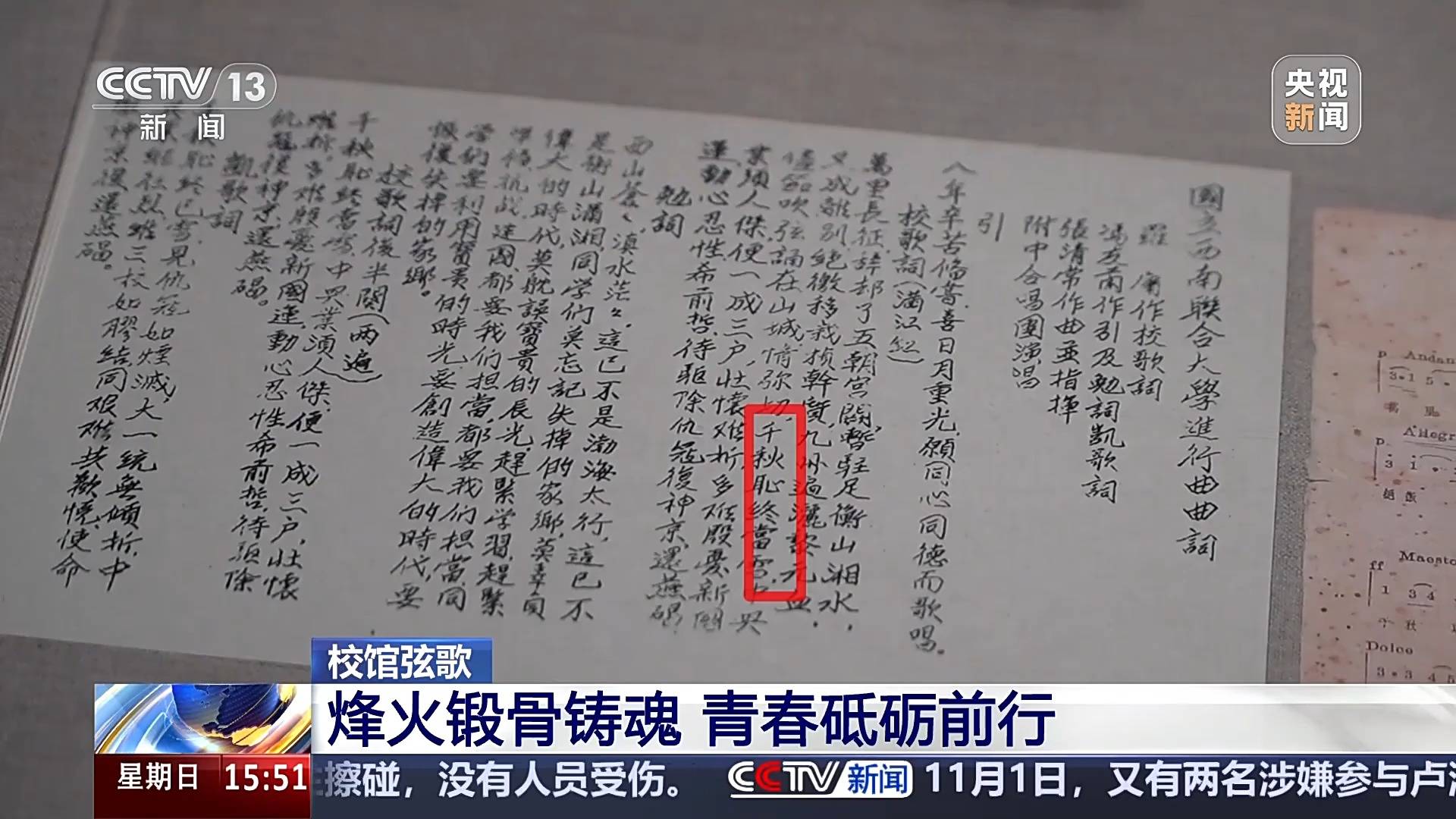

云南師范大學(xué)校園內(nèi),西南聯(lián)大舊址的展柜前,一群大一學(xué)生正駐足聆聽(tīng)。泛黃的論文手稿、布滿歲月痕跡的三角校徽、"剛毅堅(jiān)卓"的治印,每一件展品都在無(wú)聲講述著那段特殊的歷史。這所僅存八年的大學(xué),在戰(zhàn)火中培養(yǎng)了8位"兩彈一星"功勛、2位諾貝爾獎(jiǎng)得主,創(chuàng)造了中國(guó)教育史上的奇跡。學(xué)生們通過(guò)參觀博物館、觀看情景劇、參與宣講團(tuán)等活動(dòng),深刻感受著"救國(guó)不忘讀書(shū),讀書(shū)不忘救國(guó)"的精神力量。一位學(xué)生感慨道:"前輩們?cè)谌绱似D苦的環(huán)境中依然堅(jiān)持求學(xué)、報(bào)效祖國(guó),這種精神讓我深受觸動(dòng)。"

在南京大學(xué),拉貝與國(guó)際安全區(qū)紀(jì)念館成為跨國(guó)大愛(ài)的見(jiàn)證。32頁(yè)印滿難民手印的名單、300余張珍貴照片、50多件史料實(shí)物,生動(dòng)再現(xiàn)了1937年南京淪陷期間,拉貝先生與其他國(guó)際友人建立"國(guó)際安全區(qū)"、庇護(hù)20多萬(wàn)中國(guó)難民的壯舉。著名的《拉貝日記》詳細(xì)記錄了日軍的暴行,成為那段歷史的重要鐵證。今年暑假,南京大學(xué)學(xué)生團(tuán)隊(duì)運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù),將這段歷史帶到國(guó)際舞臺(tái),讓拉貝故事在德國(guó)漢堡和丹麥哥本哈根煥發(fā)新生。紀(jì)念館累計(jì)接待參觀者約30萬(wàn)人次,留言超過(guò)30萬(wàn)字,和平的使命正在年輕一代中接力傳承。

重慶大學(xué)的校園里,兩座特殊的建筑靜靜矗立。工學(xué)院樓外墻上的彈痕清晰可見(jiàn),1940年轟炸中深嵌墻體的三枚未爆炸炮彈,見(jiàn)證了師生們?cè)趶U墟中堅(jiān)持求學(xué)的堅(jiān)韌。不遠(yuǎn)處的七七抗戰(zhàn)大禮堂,暖黃色的外墻透著歷史的厚重。1937年底,國(guó)立中央大學(xué)西遷重慶時(shí)借用此地修建禮堂,紀(jì)念七七事變。這里曾是戰(zhàn)時(shí)文化高地,郭沫若、徐悲鴻、周恩來(lái)等都在此留下足跡。如今,工學(xué)院樓仍作為教學(xué)場(chǎng)所使用,七七抗戰(zhàn)大禮堂則通過(guò)放映紅色電影、舉辦文化展演等方式,延續(xù)著文化傳承的使命。學(xué)生們用廢墟中的碎石建成紀(jì)念碑,時(shí)刻提醒自己"勿忘國(guó)恥"。

這些精神地標(biāo),不僅是歷史的見(jiàn)證,更是信仰的傳承。從西南聯(lián)大的教育火種到拉貝紀(jì)念館的人性光輝,從重慶大學(xué)的堅(jiān)韌風(fēng)骨到跨越國(guó)界的和平使命,它們共同構(gòu)成了一幅激勵(lì)當(dāng)代青年奮進(jìn)的生動(dòng)畫(huà)卷。