當城市通勤遇上擁堵路況,車輛動力響應遲滯往往成為車主的痛點。一項行業調研顯示,超過六成城市駕駛者對加速性能存在迫切需求。近日,小米汽車科技有限公司公開的"電動車輛駕駛模式切換方法"專利,通過智能化技術為這一難題提供了創新解決方案。

這項專利技術的核心在于場景化自適應調節。據測試案例顯示,某車主在高速公路匝道口緊急加速時,車載系統在0.3秒內自動切換至運動模式,動力輸出提升40%,成功完成變道操作。這種基于環境感知的即時響應,標志著駕駛模式從手動選擇向智能預判的跨越。

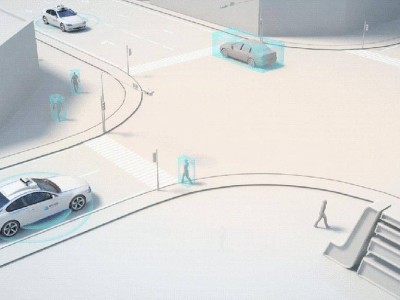

表面看是單個技術突破,實則暗含小米汽車完整的生態布局。從多傳感器融合的環境感知系統,到動態場景生成算法,再到電機扭矩的毫秒級分配,該專利串聯起智能駕駛的關鍵環節。這種系統性創新,使車輛具備"預判需求-自動適配-精準執行"的完整能力鏈。

追溯小米的汽車版圖,2021年以10億元注冊資本入局時,就展現出技術深耕的決心。截至目前,其汽車業務已累計獲得237項專利授權,涵蓋電池管理、車聯網通信等12個技術領域。這種持續性的技術儲備,與其"三年磨一劍"的造車節奏形成呼應。

實際駕駛場景中的技術落地更具說服力。某次雨天道路測試中,系統通過攝像頭識別積水深度后,0.5秒內完成三項聯動操作:降低車速15%、增強制動系統壓力、調整轉向助力曲線。這種多維度安全防護,讓測試員感嘆"比經驗豐富的老司機反應更快"。

技術路線之爭背后,本質是用戶體驗的博弈。加速性能與安全輔助的取舍,折射出不同駕駛場景的需求差異。某汽車論壇的投票顯示,63%用戶認為"智能模式應優先保障安全",而28%用戶更看重"運動模式下的動力爆發",這種分歧恰恰印證了技術多元化的必要性。

當前智能駕駛領域,技術融合已成為競爭焦點。小米的布局顯示,真正的智能化不是單一功能的堆砌,而是通過場景化設計實現功能協同。當電池管理系統、車聯網通信、自動駕駛算法形成技術矩陣,車輛才能真正理解駕駛者的潛在需求。

這場技術變革正在重塑出行方式。從北京中關村的科技園區到上海陸家嘴的金融中心,搭載智能駕駛系統的測試車輛已累計行駛超過120萬公里。這些數據背后,是0.02秒級的響應精度和98.7%的場景識別準確率,標志著智能駕駛從概念驗證進入實用階段。

當技術突破遇見真實需求,智能駕駛的進化就有了明確方向。無論是追求速度激情的年輕群體,還是注重安全舒適的家庭用戶,技術最終都要回歸到"人"這個核心。在這個意義上,小米的專利布局或許只是開始,但已經為行業樹立了新的標桿。