當(dāng)硅谷的科技精英們談?wù)摗坝谰玫讓与A級(jí)”時(shí),他們口中的并非某個(gè)虛構(gòu)的科幻場(chǎng)景,而是正在悄然成形的現(xiàn)實(shí)——人工智能的指數(shù)級(jí)發(fā)展,正在將人類社會(huì)推向一個(gè)前所未有的分水嶺。根據(jù)《共產(chǎn)黨宣言》對(duì)“流氓無(wú)產(chǎn)階級(jí)”的經(jīng)典定義,這個(gè)群體曾指代被社會(huì)邊緣化的赤貧者與失業(yè)者;而如今,科技預(yù)言家們警告,隨著AI接管從編程到工廠管理的各類工作,大部分人類可能淪為“技術(shù)過(guò)剩人口”,被困在由算法構(gòu)建的底層牢籠中。

“你還有兩年時(shí)間打造一檔播客,否則就會(huì)掉進(jìn)永久底層。”舊金山創(chuàng)業(yè)者杰登·克拉克在社交媒體上的這條帖子,以黑色幽默的方式點(diǎn)燃了關(guān)于AI等級(jí)制度的討論。克拉克曾是音樂(lè)人,如今轉(zhuǎn)型為科技觀察者,他目睹了行業(yè)心態(tài)的劇變:“在AI逐利者設(shè)想的未來(lái)里,工作將徹底消失,錯(cuò)過(guò)這趟車的人永遠(yuǎn)沒(méi)有翻身機(jī)會(huì)。”這種緊迫感正蔓延至普通人的生活——有人提議“批量生產(chǎn)AI輔助內(nèi)容”作為生存策略,有人則考慮轉(zhuǎn)行水管工,因?yàn)椤皺C(jī)器人還學(xué)不會(huì)用拇指擰水管”。

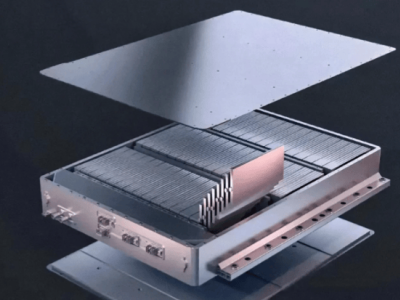

支撐這種恐慌的,是一系列技術(shù)突破與經(jīng)濟(jì)信號(hào)的疊加。OpenAI和meta推出的純AI生成視頻功能,預(yù)示著社交媒體內(nèi)容生產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移;Salesforce的“智能代理”已能自主完成郵件撰寫、表格處理等任務(wù);Waymo自動(dòng)駕駛汽車在街頭穿梭的身影,則讓體力勞動(dòng)者的未來(lái)蒙上陰影。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了這種趨勢(shì):今年美國(guó)應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生失業(yè)率首超全國(guó)平均水平,初級(jí)軟件工程師崗位大幅縮減,牛津經(jīng)濟(jì)研究院將其歸因于“AI自動(dòng)化對(duì)入門級(jí)職位的侵蝕”。

“在全面自動(dòng)化時(shí)代來(lái)臨前,我們不知道時(shí)鐘還剩多少時(shí)間。”機(jī)器智能研究所所長(zhǎng)內(nèi)特·蘇爾斯的警告,折射出科技界的深層焦慮。這位《只要有人造出來(lái),所有人都會(huì)死》的合著者指出,AI的自我進(jìn)化能力可能引發(fā)失控循環(huán)——當(dāng)機(jī)器能設(shè)計(jì)更強(qiáng)大的機(jī)器時(shí),人類將徹底失去技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。他預(yù)言,科技行業(yè)崗位會(huì)最先消失,隨后是數(shù)字化辦公領(lǐng)域,最終連體力勞動(dòng)也會(huì)被智能機(jī)械取代。“人類不是最高效的物質(zhì)存在形式”,蘇爾斯的論斷直指核心:在效率至上的邏輯下,AI終將取代所有可標(biāo)準(zhǔn)化的人類勞動(dòng)。

這種技術(shù)替代已引發(fā)明顯的社會(huì)分化。硅谷文化觀察者賈斯敏·孫描述,科技從業(yè)者正分裂為兩個(gè)極端:一部分人憑借AI協(xié)作能力獲得前所未有的高薪,另一部分人則陷入長(zhǎng)期失業(yè)。更諷刺的是,逃離底層階級(jí)的唯一路徑似乎是“像機(jī)器人一樣工作”——孫用“精力旺盛的22歲年輕人”形容那些采用“996”作息、與機(jī)器深度綁定的程序員。這種內(nèi)卷化的生存策略,恰恰暴露了AI時(shí)代權(quán)力結(jié)構(gòu)的殘酷性:越依賴技術(shù),越可能成為未來(lái)的“掌控者”;而拒絕適應(yīng)者,則面臨被徹底邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

非科技行業(yè)從業(yè)者的應(yīng)對(duì)策略更具生存智慧。攝影師賈巴里·坎納達(dá)在電影制作自動(dòng)化浪潮中轉(zhuǎn)行建筑,波蘭數(shù)學(xué)家教阿格涅斯卡·邦克則陷入道德困境:“堅(jiān)持不用AI批改作業(yè),是否等于自毀前程?”倫敦品牌策略師克里斯考慮轉(zhuǎn)行水管工,記者阿里埃爾·帕德斯選擇投身依賴人類感官的飲料行業(yè)——“機(jī)器人嘗不出葡萄酒的味道”。這些選擇背后,是人們對(duì)“未來(lái)抗性”收入的迫切需求:要么服務(wù)于超級(jí)富豪的奢侈品收藏,要么退隱至反科技的“新阿米什人”公社。

歷史視角為這場(chǎng)變革增添了復(fù)雜性。馬克思和恩格斯曾指出,流氓無(wú)產(chǎn)階級(jí)因極端貧困“更易成為反動(dòng)勢(shì)力的工具”。在AI重塑信息流的當(dāng)下,階級(jí)意識(shí)的覺(jué)醒面臨新的障礙——當(dāng)社交媒體算法不斷推送“成功學(xué)”內(nèi)容時(shí),人們更難看清技術(shù)壓迫的全貌。賈斯敏·孫的觀察一針見(jiàn)血:“推動(dòng)加速主義的精英們從未認(rèn)真規(guī)劃財(cái)富再分配,全民基本收入只是空談。”這種系統(tǒng)性忽視,讓底層群體的反抗更可能淪為無(wú)序的騷動(dòng),而非有組織的變革。

從建筑工地到葡萄酒莊園,從深夜編程的辦公室到拒絕聯(lián)網(wǎng)的公社,人類正在技術(shù)洪流中尋找立錐之地。當(dāng)AI開(kāi)始生產(chǎn)內(nèi)容、管理工廠、甚至創(chuàng)作藝術(shù)時(shí),一個(gè)尖銳的問(wèn)題浮現(xiàn):在效率與人性、創(chuàng)新與公平的天平上,社會(huì)是否準(zhǔn)備好為被替代者留出生存空間?這場(chǎng)靜默的革命,遠(yuǎn)比任何科幻電影更接近現(xiàn)實(shí)。