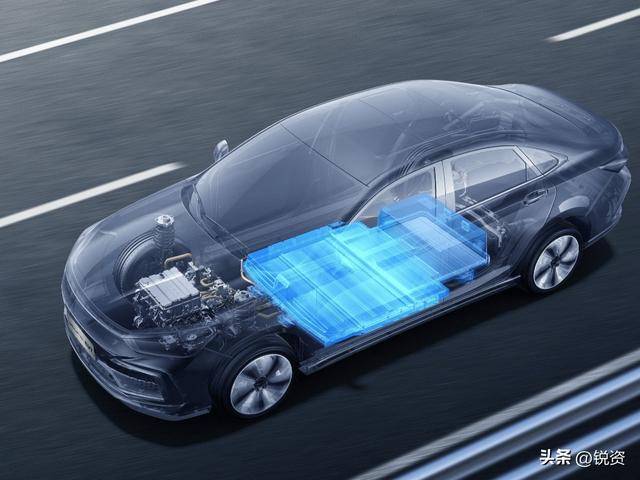

在新能源汽車選購過程中,消費者常會注意到一個現象:同一品牌甚至同一車系中,不同配置的車型會采用不同類型的動力電池,其中磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池的組合最為常見。更有趣的是,搭載三元鋰電池的車型往往定價更高,這種差異背后究竟隱藏著怎樣的技術邏輯?本文將從材料特性、性能表現、成本構成及使用場景等維度展開分析,幫助消費者建立更清晰的認知框架。

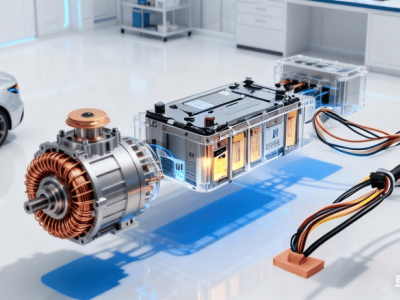

兩種電池的核心差異始于正極材料。負極材料均以石墨為主,對性能影響有限,真正的分水嶺在于正極構造。磷酸鐵鋰電池采用橄欖石結構晶體,這種排列方式如同精密的磚墻,原子間結合緊密,賦予其極強的結構穩定性。但這種穩定性也帶來副作用——鋰離子遷移通道狹窄,導致充放電效率受限。相比之下,三元鋰電池的正極由鎳、鈷、鋁/錳按特定比例混合,形成層狀結構,鋰離子可在層間自由穿梭,遷移效率顯著提升。這種結構差異直接決定了電池的能量密度表現:三元鋰電池普遍達到210Wh/kg,而磷酸鐵鋰電池約為160Wh/kg,前者在相同重量下可多存儲約30%的電能。

低溫性能是另一關鍵指標。在零下溫度環境中,電解液黏度增加會阻礙鋰離子運動,但三元鋰電池憑借更通暢的離子通道,容量衰減幅度比磷酸鐵鋰電池低20%-30%。這一特性在北方冬季尤為明顯,搭載三元鋰電池的車型續航縮水程度更小,能提供更穩定的出行體驗。車企的配置策略也印證了這種差異:高端車型傾向采用三元鋰電池以強化續航競爭力,入門車型則通過磷酸鐵鋰電池平衡成本與基礎需求。

成本構成直接反映在車價上。磷酸鐵鋰電池的原材料以鐵、磷為主,價格低廉且供應穩定,當前材料成本約6萬元/噸。三元鋰電池則因含鈷元素陷入困境——全球70%的鈷礦來自政局不穩定的剛果(金),供應波動推高價格,導致鎳鈷錳三元材料成本高達11-14萬元/噸。這種成本差距促使車企形成差異化定價策略:通過磷酸鐵鋰電池降低入門車型門檻,同時用三元鋰電池支撐高端車型溢價。

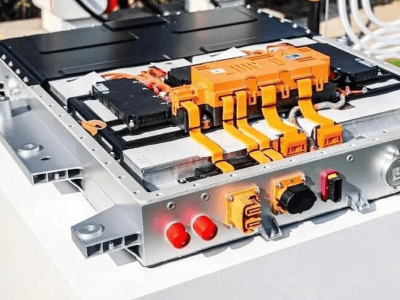

安全性與壽命的討論需要跳出單一材料視角。理論上,磷酸鐵鋰電池的橄欖石結構更耐高溫,熱失控風險較低,但實際安全表現取決于電池包設計、BMS管理系統及碰撞防護等綜合因素。即將實施的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》新國標明確要求電池熱擴散時必須做到不起火、不爆炸,從法規層面筑牢安全底線。循環壽命方面,雖然磷酸鐵鋰電池理論充放電次數更多,但現代電池管理系統已能精準控制充放電深度,實際使用壽命均遠超車企質保期,日常使用中無需過度擔憂。

選購建議需回歸使用場景。若追求長續航或經常在低溫地區用車,三元鋰電池車型更具優勢;若預算有限且以城市通勤為主,磷酸鐵鋰電池車型的性價比更為突出。消費者無需被技術參數困擾,只需根據自身需求在續航、成本間尋找平衡點,即可做出理性選擇。