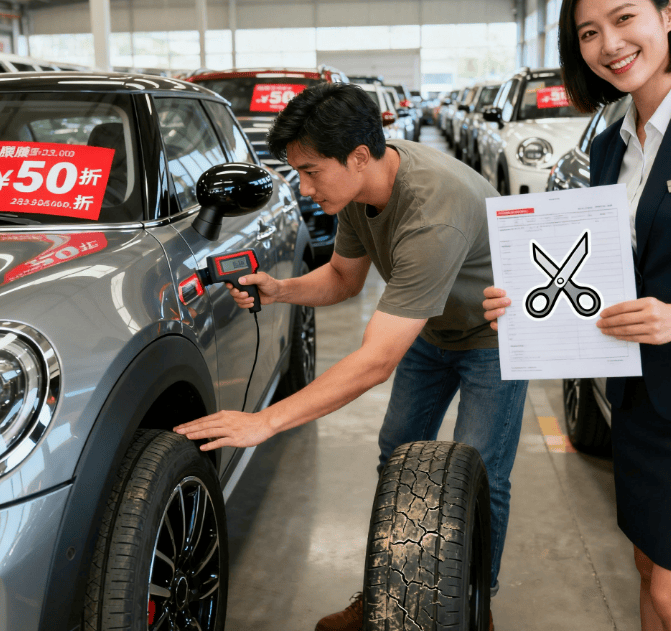

陪朋友去4S店看車時,銷售突然湊過來低聲說:“您看中的白色款沒現車,不過倉庫有輛放了五個月的庫存車,價格能便宜不少。”朋友當場愣住,這個“庫存車”到底值不值得買?成了當天最糾結的問題。

業內有個普遍認知:出廠超過三個月未售出的車輛通常被定義為庫存車。過去很多人認為這類車“有問題”,但鄰居張先生去年用實際經歷證明,庫存車并非完全不可取。他以低于市場價近四萬元的價格購入一輛SUV,還獲贈全車貼膜和三次免費保養,這筆賬算下來確實劃算。

庫存車最直觀的優勢就是價格優勢。經銷商為清理積壓車型,往往會在冷門顏色、高配版本上給出更大讓利空間。對預算有限的消費者而言,這種“折上折”的誘惑力不容小覷。尤其是臨近季度末或年底時,經銷商為完成銷售任務獲取廠家返點,對庫存車的議價空間會進一步放寬。

但潛在風險同樣存在。某企業員工李先生兩年前圖便宜買了輛庫存近一年的車,結果開兩個月就故障頻發:輪胎出現非正常鼓包,發動機啟動時發出異響,車漆因長期露天停放變得暗淡無光。維修師傅檢查后指出,機油沉淀導致潤滑不足,橡膠件老化加速,這些都是長期停放的典型問題。

經銷商處理庫存車的方式也暗藏玄機。部分銷售會以“缺貨”為由引導消費者選擇庫存車型,或將展車、試駕車經過簡單處理后冒充庫存車銷售。這類車輛由于頻繁被試駕、展示,實際損耗可能比正常庫存車更嚴重。不過隨著市場監管趨嚴,明目張膽欺詐的情況已有所減少。

若消費者決定購買庫存車,談判技巧至關重要。建議分多次到店洽談,每次提及競品車型的優惠信息,讓銷售感知到購買誠意。可先與普通銷售談定基礎價格,再通過熟人關系爭取額外優惠。若價格空間有限,可重點要求增加實用贈品,如行車記錄儀、腳墊等。

驗車環節是重中之重。需重點檢查:通過副駕駛門框處的銘牌確認生產日期,觀察輪胎磨損紋路是否均勻,啟動發動機后傾聽是否有異常雜音。張先生在提車時就發現電瓶電壓不足,堅持要求更換新電瓶后才辦理手續,這種較真態度值得借鑒。

是否選擇庫存車,核心在于價格與車況的平衡。若優惠幅度達到新車價格的10%以上,且經過詳細檢測確認無重大隱患,這類車輛完全可以考慮。但若優惠幅度僅在5%以內,則需謹慎評估長期使用可能產生的維修成本。畢竟,省下的錢可能不夠支付后續的維修費用。