中國科學院上海天文臺主導的國際科研團隊,依托阿塔卡馬大型毫米/亞毫米波陣列望遠鏡(ALMA)與甚大陣射電望遠鏡(VLA)的協同觀測,首次完整刻畫了大質量恒星形成過程中氣體從星際尺度向恒星尺度逐級輸運的動態圖景。該成果于國際權威學術期刊《科學進展》在線發表,為理解宇宙中重元素工廠的誕生機制提供了關鍵觀測依據。

質量超過太陽8倍的大質量恒星,是驅動星系演化的核心引擎。這類恒星通過紫外輻射、恒星風及超新星爆發,持續重塑星際介質的物理化學狀態,直接影響新一代恒星與行星系統的形成。不同于小質量恒星通過簡單坍縮形成的路徑,大質量恒星誕生于湍流劇烈、結構復雜的分子云環境,其質量聚集過程長期存在觀測空白。

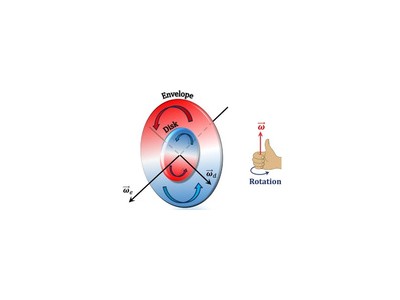

研究團隊聚焦銀河系內典型大質量恒星形成區IRAS 18134-1942,通過毫米波與射電波段的聯合觀測,構建出覆蓋0.1秒差距至100天文單位的多尺度動力學模型。觀測數據顯示,該區域的氣體運動呈現四級嵌套結構:最外層為類似銀河系旋臂的螺旋流場,中間層演變為棒狀結構,內層轉化為旋轉下落的氣體包層,最終在原恒星周圍形成致密的吸積盤。

這種層級化結構與棒旋星系的動力學特征高度相似,表明大質量分子云內部可能存在自組織機制。研究證實,氣體并非通過隨機碰撞聚集質量,而是通過有序的角動量轉移完成吸積。該發現顛覆了傳統認知中"大質量恒星形成環境混沌無序"的假設,為構建恒星形成理論提供了全新視角。

觀測數據顯示,從分子云到吸積盤的氣體輸運效率較此前理論預測提升近一個數量級。這種高效的質量聚集機制,解釋了為何大質量恒星能在相對短暫的天文時間內(約10萬年)完成形成過程。研究團隊指出,該成果標志著人類首次在單一觀測目標中同時捕捉到恒星形成全鏈條的動力學證據,為后續數值模擬提供了精確的邊界條件。