夜幕低垂時,抬頭望見一輪滿月懸在碎云間,市民小張突然冒出一個天馬行空的念頭:如果月亮像摔碎的瓷碗般“咔嚓”一聲裂成碎片,那些碎塊會不會繞著地球旋轉,最終形成類似土星光環的璀璨星環?這個看似荒誕的想象,卻讓他陷入了對宇宙奧秘的深度思考。

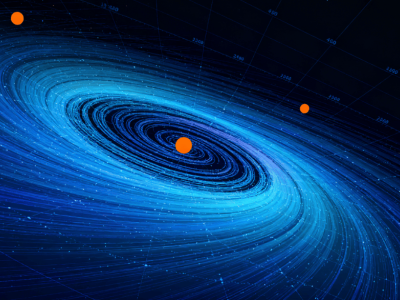

回憶起曾觀看的天文紀錄片,土星那圈由冰塊與巖石構成的藍色光環如寶石項鏈般環繞行星的畫面仍歷歷在目。當時他便與友人調侃,若地球也擁有這樣的星環,夜空中的星辰定會增添幾分浪漫。如今這個突發奇想,竟將現實與科幻的邊界悄然模糊。

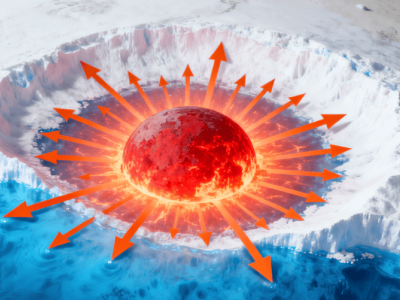

從科學原理分析,這一設想并非完全無據可循。月球作為地球唯一的天然衛星,其本質是巖石構成的球體。若真發生碎裂,部分碎片或許會像人造衛星般維持軌道運行,只是數量與密度遠超現有航天器。然而,當小張向天文愛好者朋友求證時,對方卻潑了一盆冷水:土星光環的穩定存在依賴于土星強大的引力場與無干擾的太空環境,而地球周邊的大氣層會像“火焰掃帚”般焚毀靠近的微小顆粒,如同流星劃過天際的短暫光跡。

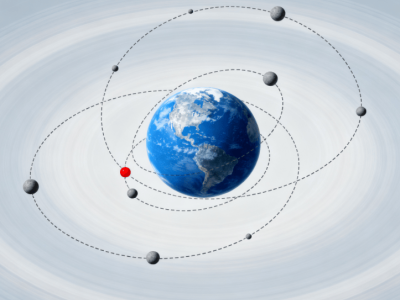

更現實的挑戰在于碎片規模的差異。月球直徑達3474公里,若發生碎裂,產生的碎片將涵蓋從巨型巖塊到塵埃顆粒的廣泛范圍。大型碎片可能直接墜入地球或逃逸至太空,中小型顆粒雖能短暫懸浮,卻會與軌道上的人造衛星、空間站構成碰撞風險。這種場景與科幻電影中太空垃圾漫天飛舞的畫面驚人相似,但顯然缺乏土星光環的秩序美感。

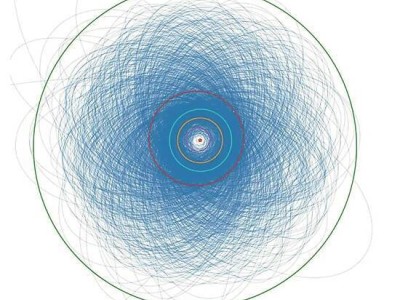

盡管存在諸多障礙,小張仍保留一絲幻想:若月球以極均勻的方式碎裂,且碎片恰好處于大氣層影響范圍外的特定軌道,是否可能形成微型星環?查閱短視頻平臺的天文科普后,他了解到光環的形成需要滿足碎片尺寸分布、軌道高度、行星引力平衡等多重條件,而地球的環境參數似乎難以全部契合。

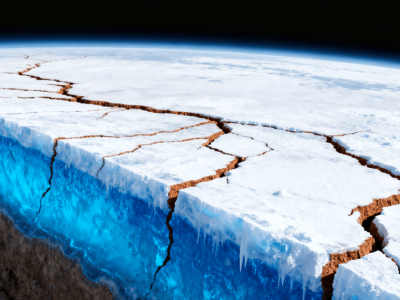

這場思想實驗逐漸延伸出更多連鎖反應。假設星環真的形成,其反射的陽光或許能替代路燈照亮城市,但地球的引力場與潮汐規律可能因此改變,沿海城市或將面臨新的地質挑戰。從審美愉悅到生存危機,原本浪漫的設想突然蒙上了現實主義的陰影。

最終,小張在反復推演后得出矛盾結論:盡管星環的構想充滿詩意,但維持現有月球的完整或許更為穩妥。畢竟,當人們還能在月下吟誦“舉頭望明月”時,這種跨越千年的文化共鳴與自然之美,遠比虛構的星環更具永恒價值。這場始于散步時的偶然遐想,最終回歸了對現實宇宙的溫柔珍視。