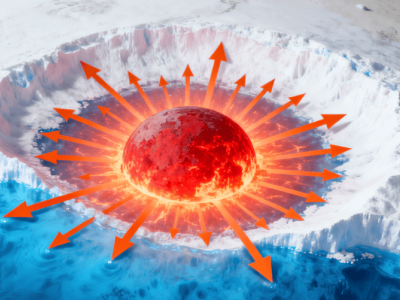

在浩瀚的太陽系邊緣,冥王星這顆矮行星一直以冰冷、孤寂的形象示人。然而,近期一項顛覆性的研究卻揭示出,它可能有著一段熾熱非凡的誕生史,甚至在形成之初就可能孕育著一個神秘的地下海洋。

長久以來,科學家們普遍認為冥王星誕生于柯伊伯帶這個寒冷區域,是通過冰凍巖石的緩慢聚集而形成的,即所謂的“冷起源”假說。按照這一觀點,冥王星厚厚的冰層之下,或許存在著一個液態海洋,而這個海洋的形成歸因于冥王星核心放射性元素的衰變發熱,冰層逐漸融化而成,且這一過程發生在冥王星誕生后的很長時間。

但美國加州大學圣克魯茲分校的行星科學家卡弗·比爾森及其團隊,通過深入分析冥王星表面的特征,提出了截然不同的看法。他們發現,冥王星可能并非在低溫環境中誕生,而是有著一個極為熾熱的開端,且形成過程相當劇烈。

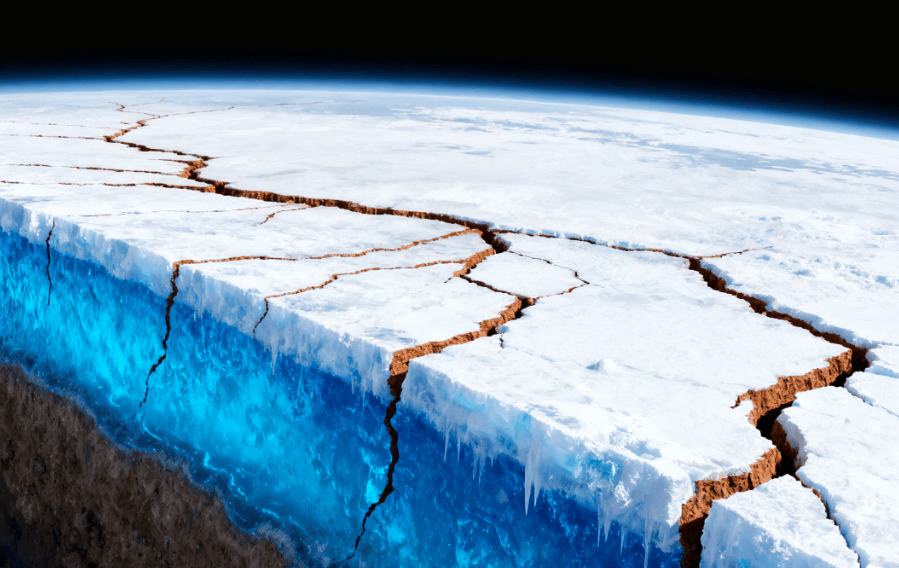

這一驚人結論的得出,源于對冥王星表面“延展特征”的研究。水結冰時會膨脹,相應地,當冥王星內部冷卻時,其表面會因拉伸而產生特殊結構。2015年,美國國家航空航天局的“新視野號”探測器在距離冥王星僅1萬公里的地方,對這顆矮行星進行了細致的觀測,拍攝了大量高分辨率圖像,為研究提供了寶貴的數據。

研究人員將這些觀測結果與冥王星起源、演化的多種模型進行對比分析。按照“冷起源”假說,若冥王星初始溫度很低,后期因放射性元素衰變放熱導致冰融化,那么在星球歷史的早期,其冰凍外殼應會經歷壓縮階段。待放射性元素分解完畢,冥王星冷卻,表面外殼才會出現延展現象。然而,在“新視野號”拍攝的冥王星最古老表面部分,并未發現任何明顯的壓縮跡象。

基于這一發現,研究人員推測,如果冥王星形成得迅速且劇烈,那么巖石碰撞產生的熱量會較快消退,導致冰殼迅速增長,在歷史早期就形成延展特征。隨后,當放射性元素衰變產生的熱量成為主要影響因素時,表面冰殼的增長會暫停。待放射性元素分解,冰殼再次凍結,隨著時間的推移慢慢形成延展結構。這一推測與冥王星冰凍表面所呈現的特征相吻合,如冰殼上的裂縫以及神秘的山脊和溝槽系統,都暗示著冥王星有著熾熱的開端。

若這一推測成立,那么冥王星很可能自誕生之初就擁有一個地下海洋。卡弗·比爾森興奮地表示:“我認為最令人驚嘆的是,在柯伊伯帶的大型天體形成時,地下海洋或許是普遍存在的現象。”這意味著,除了冥王星,柯伊伯帶中的其他大型矮行星,如鬩神星、鳥神星和妊神星等,也可能自形成以來就擁有地下海洋。

這一發現意義重大,它可能會徹底改變我們對這些遙遠冰封世界的認知,甚至影響我們對它們潛在可居住性的判斷。畢竟,液態水一直被視為生命存在的重要條件之一。冥王星擁有液態水的時間可能比我們原先預想的要長得多,這是否意味著它孕育生命的可能性比我們想象中更大呢?

不過,我們也需要保持謹慎。“新視野號”僅對冥王星北半球大約一半的區域進行了高分辨率拍攝,在未拍攝到的區域,可能存在能證明大規模壓縮特征的古代地形。這就好比我們只觀察了地球表面四分之一的地質情況,必然會遺漏一些重要信息。因此,未來或許還需要派遣新的探測器前往冥王星,對其剩余表面進行全面拍攝,以真正揭開冥王星的神秘面紗。