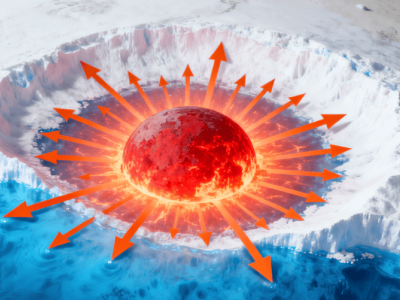

宇宙中存在一類極為特殊的行星——超短周期行星,它們如同星際間的“神秘訪客”,以獨特的存在方式挑戰著傳統認知。這類行星的物質構成與地球存在相似之處,但軌道周期卻短得驚人,不到24小時就能完成繞恒星一周的公轉。如此近的距離,使其表面溫度輕易突破2000K,宛如一顆熊熊燃燒的“熔巖星球”。由于太陽系中并不存在這類極端天體,它們的發現直接顛覆了人類對行星形成與演化的傳統理解,其起源之謎至今仍是天文學界的未解課題。

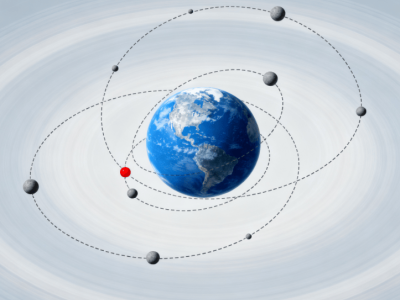

針對超短周期行星的形成機制,科學家提出了三種主流假說。第一種是“盤遷移”理論,認為行星在原行星盤的作用下,通過引力相互作用在數百萬年內逐漸向內遷移;第二種是“高偏心率遷移”,行星因動力學擾動導致軌道偏心率增大,在靠近恒星時受潮汐耗散影響,軌道逐漸圓化,最終形成孤立且高傾角的超短周期行星,這一過程可能持續數百萬年至數億年;第三種是“低偏心率遷移”,行星通過與其他行星的相互作用維持低偏心率軌道,再借助潮汐耗散緩慢向內遷移,整個過程可能長達數十億年。不同遷移機制不僅耗時差異顯著,還會在行星軌道構型上留下獨特的“印記”,因此研究其出現率與軌道特征隨時間的變化規律,成為破解形成之謎的關鍵。

在探索過程中,中國郭守敬望遠鏡(LAMOST)發揮了重要作用。南京大學科研團隊利用LAMOST的巡天數據,結合蓋亞衛星的觀測結果,精確計算了行星系統宿主恒星的運動學參數與年齡。研究發現,超短周期行星的宿主恒星與熱木星、其他短周期小質量行星的宿主恒星相比,具有更快的運動速度、更高的銀河系厚盤成員比例,且年齡普遍更老。這一發現表明,超短周期行星的宿主恒星在運動學上更“活躍”,在演化階段上更“成熟”。

進一步分析顯示,超短周期行星系統的出現率隨恒星年齡增長而顯著上升。這一現象暗示,大多數超短周期行星可能是在恒星演化后期形成的,而非傳統模型預測的極早期階段。例如,盤遷移模型假設行星在恒星形成初期就已遷移到位,但研究結果并不支持這一觀點。相反,潮汐耗散驅動的軌道遷移可能在數十億年的時間尺度上持續發揮作用,逐漸將行星推向更靠近恒星的位置。

除了出現率,超短周期行星系統的軌道構型也隨年齡發生顯著變化。年輕與年老的短周期小質量行星系統在最內側行星的周期分布上存在差異:年老樣本在1-2天周期處呈現“凹陷-堆積”特征,且軌道間距通常更大。年輕超短周期行星系統中多凌星系統的比例較低,可能意味著這些系統的行星相互傾角較高,或鄰近伴星數量較少。這些差異表明,年輕與年老的超短周期行星可能遵循不同的潮汐遷移路徑——前者可能通過高偏心率遷移形成,后者則可能通過低偏心率遷移形成。

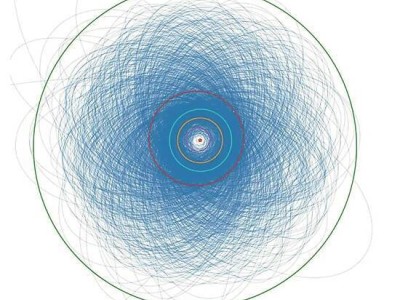

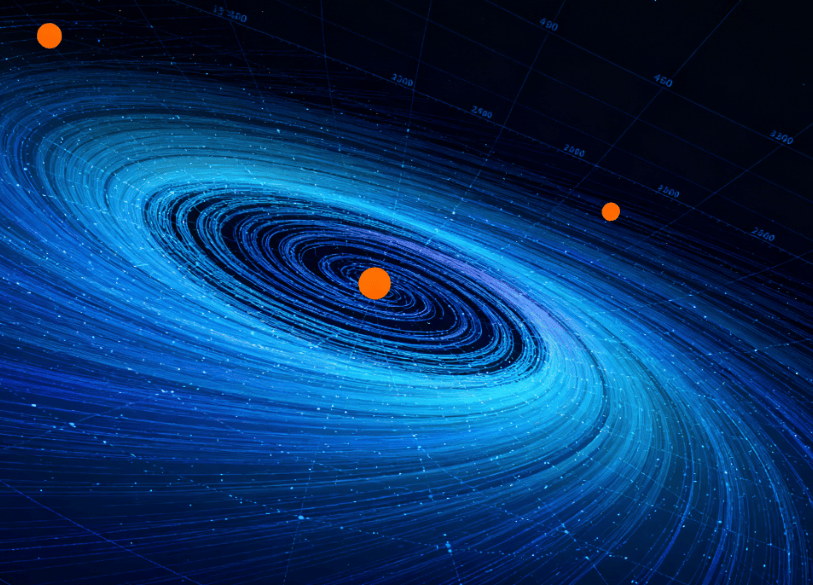

超短周期行星的年齡跨度極大,從僅百萬年的“新生兒”到與銀河系同齡的百億年“老壽星”均有分布。它們的空間分布也極為廣泛,從太陽系附近延伸至數萬光年外的銀河系邊緣,逐漸填滿整個星系。通過分析這些行星在銀河系不同位置、不同年齡段的分布特征,科學家有望揭示行星形成與演化過程,甚至探索其與銀河系整體演化的潛在聯系。這一領域的突破,不僅將深化人類對行星系統的理解,也可能為宇宙中其他星系的行星研究提供重要參考。