近日,中國汽車工業協會針對整車企業與供應商之間的貨款結算問題,發布了一項重要的行業規范倡議。此舉旨在落實《保障中小企業款項支付條例》,推動汽車行業構建更加公平、透明的交易環境。

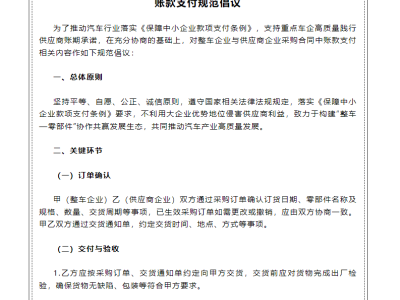

根據倡議內容,整車企業在收到供應商貨物后,需在3個工作日內完成驗收并出具驗收單。從驗收合格之日起,貨款結算周期最長不得超過60個自然日,若支付日遇法定節假日則順延。這一規定直接針對了以往部分車企通過延長賬期占用供應商資金的問題,為中小企業提供了更穩定的資金回籠保障。

針對價格爭議場景,倡議明確:若雙方對供貨單價暫未達成一致,甲方應按最近一次合同單價或開發定點單價的80%(合同單價)或50%(開發定點單價)先行支付。這一條款有效避免了車企以價格談判為由拖延付款,切實保護了供應商的合法權益。

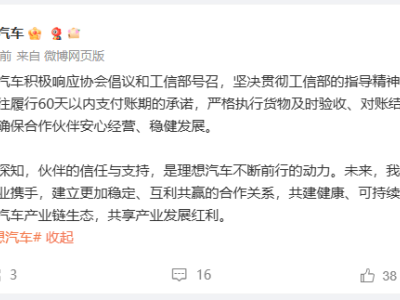

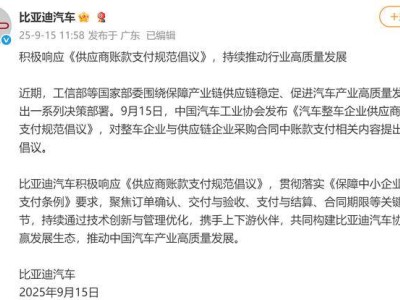

在支付方式上,協會鼓勵使用現金(銀行轉賬、電匯等)或銀行承兌匯票。對于中小企業供應商,倡議更倡導全部采用現金或銀行承兌匯票支付,杜絕車企通過發行"供應鏈金融憑證"等變相拖延付款的手段。這些措施被業內視為對年初車企"60天賬期承諾"的細化與強化。

今年春季,汽車行業爆發激烈價格戰,部分車企高層甚至公開互懟,行業生態一度失衡。監管部門迅速介入,通過約談等方式叫停非理性競爭,17家主流車企隨即在6月集中承諾將供應商賬期統一壓縮至60天。此前行業平均賬期達170天,部分企業甚至超過200天,大量占用供應商資金的現象屢見不鮮。

此次規范被視為吸取房地產行業教訓的重要舉措。過去恒大等房企通過商票、供應鏈金融等方式占用上下游企業資金,最終導致風險擴散,引發家居、裝修等行業連鎖危機。汽車行業若重蹈覆轍,可能引發更大范圍的產能過剩風險。

數據顯示,2025年1-8月我國汽車產銷分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛,同比增長12.7%和12.6%。但增速背后,行業擴張勢頭依然強勁:同期汽車行業固定資產投資增速達20.2%,遠超全國0.5%的平均水平。隨著基數擴大和政策刺激效應減弱,未來增長壓力將顯著加劇。

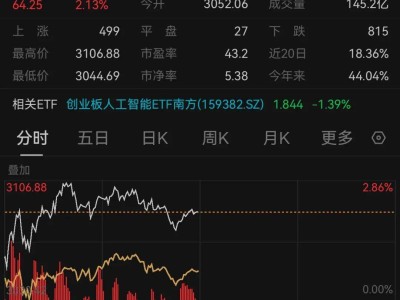

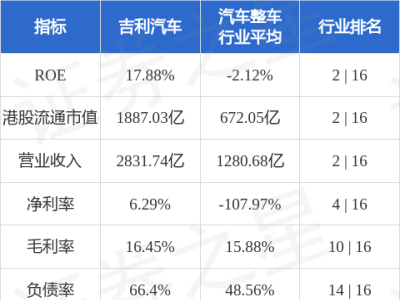

面對紅海競爭,車企開始探索轉型路徑。特斯拉將重心轉向人形機器人研發,小米則布局具身智能、AI眼鏡等新賽道。出口市場成為另一突破口,但需突破關稅壁壘和品牌認知難題。業內普遍認為,汽車行業已進入"淘汰賽"階段,缺乏核心技術投入的企業可能面臨價值歸零風險。

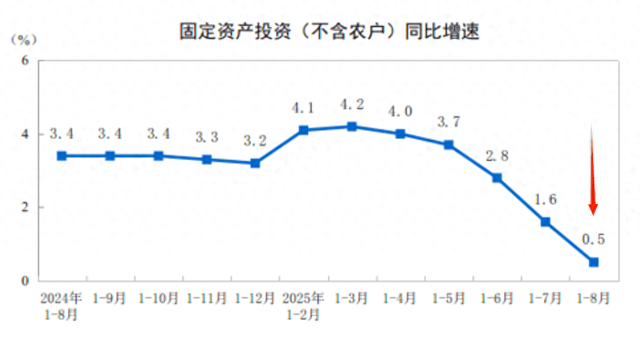

國家統計局最新數據顯示,1-8月實體經濟仍顯疲弱。除工業數據保持穩定外,固定資產投資、消費、房地產等領域均呈現低位運行態勢。在此背景下,汽車行業規范賬款支付,既是對中小企業權益的保護,也是防范系統性風險的重要舉措。