在新能源汽車市場蓬勃發展的當下,消費者正面臨一個重要的抉擇:純電動與插電混動,究竟哪一款更適合自己?隨著2024年中國新能源汽車銷量突破949.5萬輛,同比增長37.9%,這場關于技術路線的討論愈發激烈。其中,純電動車型銷量達668.2萬輛,插電混動車型則以281.3萬輛的成績緊隨其后,而后者84.7%的增速遠超純電動車型的23.8%,這一數據差異引發了市場的深度思考。

從技術特性來看,純電動車型以電池為核心,磷酸鐵鋰與三元鋰電池各有優勢。前者憑借安全性、長壽命和低成本占據市場,后者則以高能量密度和低溫性能見長,但成本較高且安全性稍遜。然而,純電動車的實際使用仍面臨挑戰。以一款售價25萬元、NEDC續航600公里的純電動SUV為例,冬季續航縮水、高速行駛打折、空調開啟后進一步下降,實際續航可能僅剩400公里左右。盡管全國公共充電樁數量已超280萬臺,但分布不均的問題依然突出。春節期間,三四線城市及農村地區用戶常遭遇服務區排隊充電兩小時、全程耗時比燃油車多三倍的尷尬。

相比之下,插電混動車型展現出獨特的靈活性。以比亞迪秦PLUS DM-i為例,其120公里純電續航可滿足日常通勤需求,城市通勤用電經濟環保,長途出行則切換燃油模式,徹底消除續航焦慮。數據顯示,近八成插電混動車主日常用車以純電模式為主。技術層面,混合動力系統經過多年沉淀已相當成熟。豐田THS、本田i-MMD、比亞迪DM-i等系統各具特色,其中DM-i熱效率達43.04%,甚至超越部分純燃油發動機,虧電狀態下油耗也能控制在百公里5升以內。

消費者的選擇往往取決于實際用車場景。在一線城市擁有固定停車位且日常通勤200公里以內的用戶,純電動車型每公里0.1-0.15元的電費成本遠低于燃油車的0.6-0.8元,無疑是更經濟的選擇。但在三四線城市缺乏固定充電條件且需頻繁長途出行的用戶,插電混動車型則能兼顧政策紅利與使用便利性。不少車主反饋,插電混動車型可輕松實現“日常通勤用電、周末郊游用油”的理想模式。

價格與保值率也是影響選擇的重要因素。同級別純電動車型因需配備更大容量電池組,售價普遍比插電混動車型高2-3萬元。以緊湊型SUV為例,插電混動版本售價集中在20-25萬元,純電動版本則達23-28萬元。從長期使用成本看,純電動車型的優勢需較長時間才能顯現。保值率方面,2024年數據顯示,插電混動車型3年保值率普遍比純電動車型高5-10個百分點,這主要歸因于純電動車型電池衰減及技術迭代過快的問題。

從產業趨勢看,純電動車型無疑是未來方向。全球車企紛紛制定電動化轉型戰略,歐盟計劃2035年停售燃油車,挪威目標更早至2025年。中國新能源汽車市場滲透率已超35%,且持續攀升。技術進步方面,固態電池產業化曙光初現,能量密度有望提升50%以上,充電速度大幅躍升。同時,無線充電與換電模式不斷成熟,純電動車實際使用體驗有望在未來2-3年實現質的飛躍。

充電基礎設施建設也在加速推進。國家電網計劃2025年前建成500萬臺充電樁,覆蓋90%以上縣城。高速公路服務區充電樁覆蓋率已達95%,350kW超級快充樁開始商業化應用。政策層面,盡管補貼退坡,但免征購置稅、不限行不限號等優勢依然存在,多地還提供停車優惠及低價充電服務。

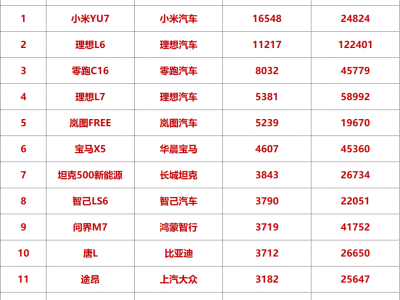

市場競爭的加劇也推動了技術進步與成本下降。2024年,多家車企掀起“價格戰”,新能源汽車性價比持續提升。小米汽車SU7、極氪007、智己L6等新車型的推出,進一步豐富了消費者選擇。然而,中國地域遼闊、經濟發展水平差異顯著,一線城市與三線城市、東部沿海與西部山區的基礎設施建設水平存在差距,這決定了純電動與插電混動將在較長時間內并存發展。

對于消費者而言,選擇車型需回歸自身實際需求。每日通勤100公里以內、擁有固定停車位且追求低成本的用戶,純電動車型是更優選擇;需頻繁長途出行、缺乏固定充電條件且看重便捷性的用戶,插電混動車型則更為合適。未來兩年,純電動車技術將持續迭代,成本進一步下探,使用便利性大幅提升;插電混動作為過渡性技術,將在特定市場和用戶群體中繼續發揮作用,但市場份額可能逐步被純電動車蠶食。

身邊越來越多的人開始擁抱純電動車,朋友圈分享使用體驗的動態增多,抱怨充電麻煩的聲音減少,這印證了純電動車用戶體驗的改善與市場接受度的提升。選擇純電動還是插電混動,本質是權衡“當下便利性”與“未來趨勢性”。樂于嘗試新技術的用戶,純電動車將帶來更佳駕駛樂趣與更低后期成本;注重實用主義與便捷性的用戶,插電混動則是更穩妥的選擇。汽車作為工具,最適合自己的才是最好的,理性分析自身需求,做出符合實際的決定,才是明智之舉。