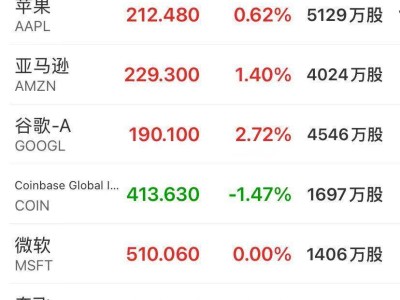

蘋果深陷AI危機,股價大幅下滑,引發業界廣泛擔憂。今年以來,其股價已下跌約16%,相比之下,meta上漲25%,微軟上漲19%,蘋果的表現明顯落后。這一趨勢不僅讓蘋果及其華爾街投資者感到恐慌,也讓中國的供應商巨頭們倍感壓力。

過去十多年,立訊精密、歌爾股份、藍思科技等頭部供應商依賴蘋果的強大供應鏈,共同享受了蘋果快速發展帶來的紅利,實現了快速成長。然而,一旦蘋果在AI時代走下坡路,這些對蘋果高度依賴的供應商將受到巨大沖擊。

為應對潛在風險,大多數供應商巨頭已將“逃離果鏈”作為戰略共識和轉型方向。然而,在尋找下一個“蘋果”的過程中,他們面臨諸多挑戰。盡管一些供應商在擺脫“蘋果依賴癥”上已取得初步成效,但蘋果仍是他們的第一大客戶,對其發展具有重要影響。

從數據上看,歌爾股份、領益智造、藍思科技等公司對蘋果的依賴程度有所降低。例如,藍思科技來自蘋果的收入占比從2022年的71%大幅下降到2024年的49.45%,國產各品牌客戶比例迅速提升。然而,立訊精密的“去蘋果化”進展相對緩慢,其來自蘋果的收入占比始終在70%以上。

與此同時,蘋果的“去中國化”進程也面臨重重困難。盡管庫克去年訪華并與多家供應商會面,但蘋果將訂單轉向印度及越南、分散供應鏈的策略并未取得顯著成效。在東南亞復制一條“果鏈”的代價或許遠超想象。

在“去蘋果化”的背景下,供應商巨頭們紛紛將目光投向新能源汽車產業。自2015年起,藍思科技就開始布局新能源汽車領域,研發及批量生產車載電子玻璃及組件等產品。領益智造和立訊精密也通過收購和并購等方式進入汽車產業。

然而,盡管新能源汽車產業勢不可擋,但供應商們在這一領域的貢獻普遍較低。藍思科技、領益智造和立訊精密的汽車業務收入占比均不高,且增長潛力有限。長期來看,或許沒有一家車企能像蘋果一樣再給他們帶來新的造富神話。

在AI時代,供應商們開始尋求新的合作伙伴和增長點。歌爾股份押注AI技術驅動的智能硬件,成為meta、小米等巨頭的核心供應商。立訊精密在高端頭顯制造領域的經驗也被轉移到AI眼鏡賽道。藍思科技則深度參與人形機器人的研發,并在AI/AR眼鏡上布局。

然而,智能硬件的浪潮起起伏伏,熱度易逝。與蘋果深度綁定的富士康卻選擇了另一條路,牢牢抱住英偉達的大腿。作為英偉達AI硬件的“御用代工廠”,富士康在AI時代分得了一杯羹。其來自英偉達的訂單讓業績重新走上快車道,營收實現大幅增長。

汽車、智能硬件、人形機器人等代表著全球最頂尖技術水平的行業,需要頂尖的制造能力來匹配。供應商巨頭們將業務觸角延伸到這些領域,是在押注下一個未來。然而,不是誰都能找到下一個蘋果,或許根本沒有下一個“蘋果”能給整個電子消費市場及制造帶來又一次巨變。