在電動車市場日益繁榮的今天,消費者面對的一個普遍現(xiàn)象是,銷售們往往首先強調(diào)車輛的超長續(xù)航能力,如700公里、850公里,甚至1000公里。然而,專家提醒,這樣的宣傳或許并非購車時的明智參考。

事實上,這些看似誘人的續(xù)航數(shù)字背后,隱藏著不少消費者不易察覺的問題。首先,動輒700公里以上的續(xù)航能力,往往意味著車輛更重、能耗更高,這不僅增加了使用成本,還可能影響駕駛體驗。更重要的是,這些高續(xù)航數(shù)字往往源于實驗室條件下的測試結(jié)果,與日常實際使用存在顯著差異。

近年來,電動車續(xù)航能力仿佛成了車企間的一場競賽。從600公里到700公里,甚至更高的標稱續(xù)航,似乎成了新品發(fā)布的標配。然而,這種看似科技進步的背后,更多的是車企間的“內(nèi)卷”。一些企業(yè)為了迎合市場,不惜堆砌更大的電池,而忽視了充電效率和用戶體驗的提升。

消費者真正應(yīng)該關(guān)注的,其實是充電的便捷性,而非單純的續(xù)航數(shù)字。與燃油車加油的迅速相比,電動車充電往往耗時較長,且充電樁的分布和可用性仍是制約電動車普及的關(guān)鍵因素。因此,即便車輛標稱續(xù)航再高,若充電不便,消費者的焦慮感依然難以消除。

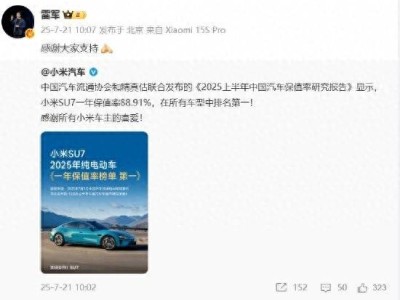

實際使用中,電動車的續(xù)航能力往往大打折扣。以小米新車SU7 Max版為例,雖然標稱續(xù)航為760公里,但在搜狐汽車的實測中,實際續(xù)航僅為492公里,達成率僅為65.5%。這反映了實驗室數(shù)據(jù)與真實使用場景之間的巨大差距。

面對市場上琳瑯滿目的電動車選擇,消費者應(yīng)如何做出明智決策?答案或許在于快充技術(shù)和適度的續(xù)航能力。目前,市面上已有支持5C快充技術(shù)的車型,能在15分鐘內(nèi)充入足夠行駛300公里的電量,這對于滿足大多數(shù)日常出行需求已綽綽有余。

一位電動車車主分享了他的使用體驗:他的車輛標稱續(xù)航為470公里,并支持5C快充。在長途旅行中,他只需在服務(wù)區(qū)稍作停留,車輛即可快速充電至足夠繼續(xù)行駛的電量。這樣的體驗,遠比背負一塊沉重的“大電池”滿街跑來得輕松自在。

因此,消費者在購車時,應(yīng)更加注重車輛的實用性而非單純的數(shù)字游戲。與其為了追求虛高的續(xù)航能力而付出高昂的代價,不如選擇一輛充電快捷、續(xù)航能力適中、價格合理的電動車,讓出行變得更加輕松愉悅。

在這個信息爆炸的時代,消費者更應(yīng)保持理性,不被車企的華麗宣傳所迷惑。選擇一輛真正適合自己的電動車,讓科技為生活帶來便利,而非成為負擔(dān)。