吉利汽車近期宣布了一項重大決策,計劃斥資172億元人民幣,將旗下新能源品牌極氪從紐交所私有化退市,并全面納入吉利體系。這一舉動發生在極氪上市僅一年后,背后隱藏著復雜的市場邏輯與企業戰略調整。

極氪自登陸美股市場以來,盡管2024年營收達到了759.13億元,但凈虧損亦高達57.91億元,財務狀況堪憂。其市值在一年內從110億美元暴跌至57億美元,股價更是跌破發行價,市場信心顯著受挫。面對資本市場的冷酷判決,極氪的獨立上市之路顯得舉步維艱。

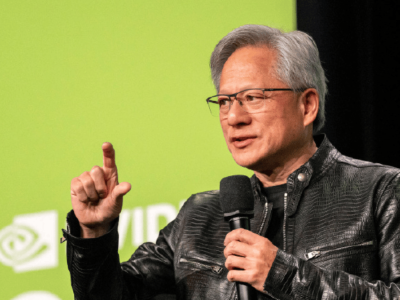

極氪的困境并非孤立存在,而是吉利多品牌戰略下資源內耗的一個縮影。吉利汽車CEO淦家閱曾坦言,市場不給予容錯空間,企業必須快速整合以提高競爭力。在此背景下,吉利宣布將結束多品牌混戰,轉向“聚焦與整合”的新階段,極氪私有化正是這一戰略的具體落子。

極氪與領克的初步合并已經顯現出了顯著的協同效應。整合后,研發環節節省了20%的成本,聯合采購更是節省了數十億元。2025年第一季度,極氪在合并后的財務數據表現出色,營收達到220億元,毛利率提升至19.1%,并在香港會計準則下實現了5.1億元的盈利。這些數據充分證明了資源整合的有效性。

極氪徹底回歸吉利體系后,吉利正致力于構建一個層次清晰的品牌艦隊。吉利銀河主攻大眾主流市場,領克固守高端新能源領域,而極氪則沖擊豪華純電市場。這一戰略布局旨在實現全動力形式與全價格帶的覆蓋,以應對日益激烈的市場競爭。

李書福推動的“回歸一個吉利”戰略,本質上是一場深刻的戰略糾偏。吉利通過幾何并入銀河、領克注入極氪、極氪回歸吉利等步驟,形成了研發、制造、渠道的垂直作戰體系。這一體系旨在消除資源內耗,提升整體競爭力,實現規模效應和技術復用。

然而,整合之路并非一帆風順。極氪在渠道方面的極速擴張,雖然有助于提升品牌知名度和市場占有率,但同店銷售也可能帶來品牌調性沖突。如何在保持極氪“科技潮牌”人設的同時,與吉利的“國民品牌”基因相兼容,成為吉利面臨的一大挑戰。

極氪的創業團隊曾以“獨立運營”為激勵核心,如今面臨軍心動搖的風險。盡管吉利啟動了股權激勵升級計劃,但互聯網基因與傳統制造業文化的碰撞仍然存在隱憂。吉利需要在保持團隊穩定性和激發創新活力之間找到平衡點,以確保整合戰略的順利實施。