在雨夜的街頭,一輛網約車的雙閃燈光在濕潤的路面上閃爍,顯得格外刺眼。一位乘客站在車旁,顯得有些手足無措,他的手指在車門光滑的表面上游移,試圖找到開啟的方式。車內,司機焦急地指導:“把手伸進去,用力按下,再拉!”這本應是幾秒鐘就能完成的動作,卻因隱藏式車門把手的設計而變得異常艱難,甚至在某些緊急情況下,這樣的設計可能會成為逃生的巨大障礙。

長城汽車掌門人魏建軍在一次直播中,對隱藏式車門把手提出了尖銳的批評。他指出,這種設計不僅重量大、密封性差、噪音高,而且完全依賴電力驅動。一旦車輛電量耗盡或在碰撞中受損,車門把手很可能失效,導致乘客無法及時逃生。至于降低風阻的說法,魏建軍更是直言不諱地表示,其效果“幾乎可以忽略不計”。

事實上,隱藏式車門把手已經引發了一系列悲劇。去年,山西一起新能源M7追尾事故中,車輛起火,由于碰撞導致低壓系統熔斷,車門把手失效,救援被嚴重延誤,最終導致3人死亡。今年,某品牌車輛在高速公路上發生事故,車門把手能否打開再次成為關注的焦點。據國家質檢總局的數據,2024年因隱藏式車門把手導致的救援失敗案例,占新能源致死事故的21%。

清華大學實驗室的模擬實驗顯示,在濃煙環境中,乘客平均需要47秒才能找到沒有標識的隱藏式車門把手,這遠遠超過了黃金救援時間。在北方冬季,車門把手可能會因結冰而卡住;在極端碰撞情況下,電力中斷也會導致車門無法打開。這些原本旨在提升車輛外觀科技感的設計,如今卻成為了潛在的“死亡陷阱”。

面對這一嚴峻形勢,政策層面已經做出了積極回應。工信部于5月8日發布了《汽車車門把手安全技術要求》征求意見稿,對車門把手的設計提出了明確要求:必須增加機械或斷電保護冗余,確保在碰撞斷電后仍能打開車門;應急把手應配備熒光標識,確保在30秒內可見并可操作;車門把手的強度必須能夠抵抗沖擊,防止變形卡死。

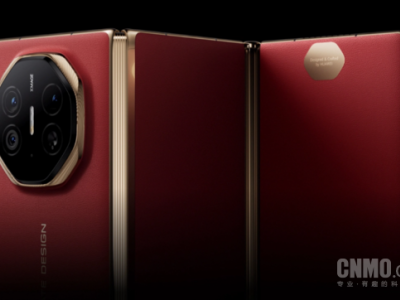

在政策的引導下,汽車產業正在悄然發生變化。五菱星光S、寶駿云海等新車已經回歸傳統車門把手設計;問界M8推出了半隱藏式三模解鎖方案;吉利則緊急申請了專利,在隱藏式車門把手中加入了機械傳動、雙電路備份和低溫自加熱技術。小鵬汽車創始人何小鵬也表示,公司正在研發一種在極端情況下更容易打開的車門把手。

隱藏式車門把手曾被視為汽車設計的一大創新,但當這種創新威脅到乘客的生命安全時,就必須重新審視和調整。工信部的新規正是對這一問題的及時回應,它提醒所有車企:在任何設計中,生命通道永遠是最重要的。任何炫目的外殼和科技感的設計,都不能以犧牲安全為代價。