在新能源汽車界,一場圍繞車規級芯片與消費級芯片應用的熱議正在持續發酵。焦點事件源于小米汽車YU7選用了消費級芯片,此舉迅速引發了廣泛討論,而一汽奧迪高管的公開發聲更是將這一話題推向高潮。

近日,一汽奧迪副總經理李鳳剛通過視頻明確表示:“消費級芯片與車規級芯片存在巨大差異,汽車絕非快消品,奧迪更不會拿用戶做試驗。”此言一出,小米YU7所搭載的高通驍龍8Gen3芯片立刻成為輿論中心,有人質疑:“為何在車輛上,紙巾盒都要求是車規級,而芯片卻是消費級?”

車規級芯片與消費級芯片的主要差異體現在使用環境和可靠性要求上。車規級芯片需適應更復雜、更惡劣的環境,因此在設計、選材及生產工藝上均有嚴格要求。其關鍵優勢在于抗干擾能力、抗錯碼能力、寬泛的工作溫度區間以及零缺陷標準。

然而,值得注意的是,車規級認證并非強制性要求。根據《國家汽車芯片標準體系建設指南》,僅動力與底盤控制系統、智能輔助駕駛系統、電池管理系統等核心領域的芯片必須使用車規級,而儀表盤、智能座艙等部件則無硬性規定。這一模糊地帶使得小米等車企選擇消費級芯片用于座艙系統時引發了爭議。

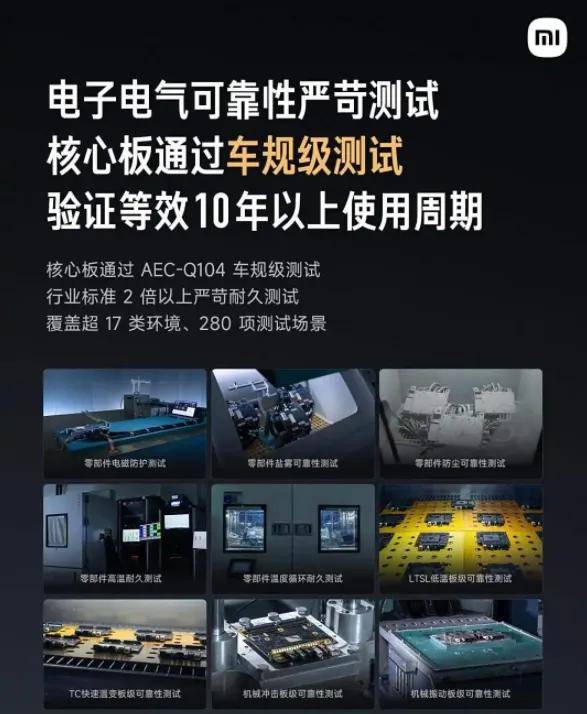

面對質疑,小米回應稱,驍龍8Gen3芯片所在的DCD座艙域控制器核心板已通過AEC-Q104車規級標準驗證,中央大腦本身也達到了車規級安全標準。小米的做法是先構建一個滿足車規級標準的平臺,再將芯片集成其中,確保整個系統符合車規級要求。這表明,即使采用消費級芯片,也能通過系統層面的設計來保障整體車機系統的安全性。

事實上,已有部分品牌如特斯拉、高合等也采用了消費級芯片用于座艙系統。特斯拉早在2016年推出的HW2.0系統中就使用了為手機設計的英偉達Tegra 3處理器,控制車機和智能駕駛。盡管特斯拉后續轉向了定制化車規芯片,但這一先例顯示,在偏向娛樂功能的座艙部分使用消費級芯片似乎并無大礙。

車企選擇消費級芯片的原因主要在于縮短開發周期和降低成本。車規級芯片因可靠性、耐用性和安全性要求更高,其研發周期和制造成本遠超消費級芯片。因此,對于追求性價比的車企而言,采用性能優越且成本較低的消費級芯片成為了一種策略。

不過,也有車企如小鵬、理想、零跑等堅持在智能座艙領域使用車規級芯片。傳統汽車品牌如奧迪更是對安全標準嚴苛,普遍采用車規級芯片作為車機系統的核心。盡管車規級芯片性能可能不如消費級,但其安全性更強,能直接上車使用,而使用非車規級芯片則需通過額外手段提升系統的可靠性。