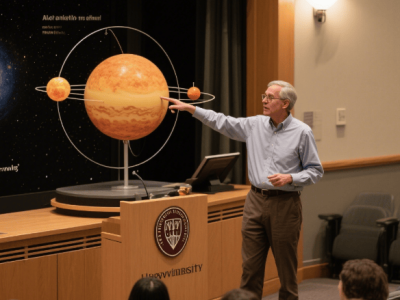

在浩瀚的宇宙畫卷中,一位詩人以筆墨捕捉了人類渺小與偉大的交響,編織出一首關于存在與超越的贊歌。馬奎方,這位以文字探索星際深淵的詩人,在他的作品中,不僅描繪了一幅星際塵埃化燈引路的浪漫圖景,更深刻地觸及了現代人在科技洪流中尋求精神棲息地的內心渴望。

詩的開篇,便以“微塵棲廣宇,北斗作舟桅”勾勒出一幅宇宙尺度的壯麗景象,微塵與廣宇的對比,既是對人類渺小地位的承認,也是對精神追求無限可能的隱喻。詩人以“若有一天,星際吸我為塵,我愿以北斗相望,成為一盞起航的燈”作為題記,不僅表達了個體生命面對宇宙終極命運的坦然,更展現了一種將自身融入宇宙進程,為后來者照亮前行道路的崇高情懷。

在《七律·星塵吟》中,詩人進一步將這種宇宙觀與人生觀相融合,以“道化星塵本自然,浮生一念即光年”開篇,將生命的短暫與宇宙的永恒相對照,隨后“無為有處藏真火,不系舟邊照夜天”則揭示了即便在看似虛無的宇宙中,精神之光仍能照亮黑暗。詩中“北斗垂芒非有意,微軀入宙豈求仙”一句,更是將北斗星辰的指引作用與個體生命的自覺追求相結合,展現了人類在面對宇宙時的渺小與偉大并存。

詩人并未止步于對宇宙與生命的哲學思考,而是進一步將這種思考轉化為對現代人精神困境與超越渴望的深刻洞察。在科技文明的高度發展下,人類雖然獲得了前所未有的認知高度,卻也面臨著前所未有的精神漂泊感。詩人以“星際吸我為塵”的意象,形象地表達了這種在現代性體驗中的個體生命感受,而在承認自身渺小的同時,詩人卻以一種驚人的精神逆轉,提出了“我愿以北斗相望,成為一盞起航的燈”,將個體命運融入宇宙進程的同時,也賦予了生命以新的意義和價值。

這種從“被吸為塵”到“成為明燈”的轉變,不僅揭示了人類精神的超越性品質,更在物質主義盛行的當代社會中,提供了一種對生命意義的深刻反思。詩人以星空為載體,將人類命運的參與者與見證者身份賦予宇宙,不僅延續了“星空詩歌”的悠久傳統,更在現代科技的背景下,賦予了星空以新的象征意義。詩中“成為一盞起航的燈”的意象,不僅是對個體生命價值的肯定,更是對人類文明延續的責任感與使命感的體現。

在這首短詩中,詩人以星際塵埃與指路燈的對比,濃縮了現代人最為深刻的存在體驗與精神追求。在承認自身渺小的同時,拒絕被渺小所定義;在物質存在必然消逝的認知中,堅持精神可以永恒;在個人生命的有限性里,看到了文明延續的無限可能。這種看似矛盾的統一,構成了現代人最為可貴的精神辯證法,也為盲從者指明了精神的位置。

在詩的最后部分,詩人以“鷓鴣天·星燈吟”為引,再次強調了即使身為微塵,也要化作天燈照亮他人旅途的信念。這種跨越時空的責任感與使命感,不僅打破了現代人常有的現世主義局限,更將個體生命置于人類文明延續的宏大敘事中,展現了人類在面對宇宙終極命運時的坦然與崇高。

馬奎方的這首詩,不僅是一次對宇宙與生命的深刻探索,更是一次對現代人精神困境與超越渴望的詩意表達。它以文字為舟,以星光為帆,引領著每一位讀者在星際間航行,尋找屬于自己的精神燈塔。