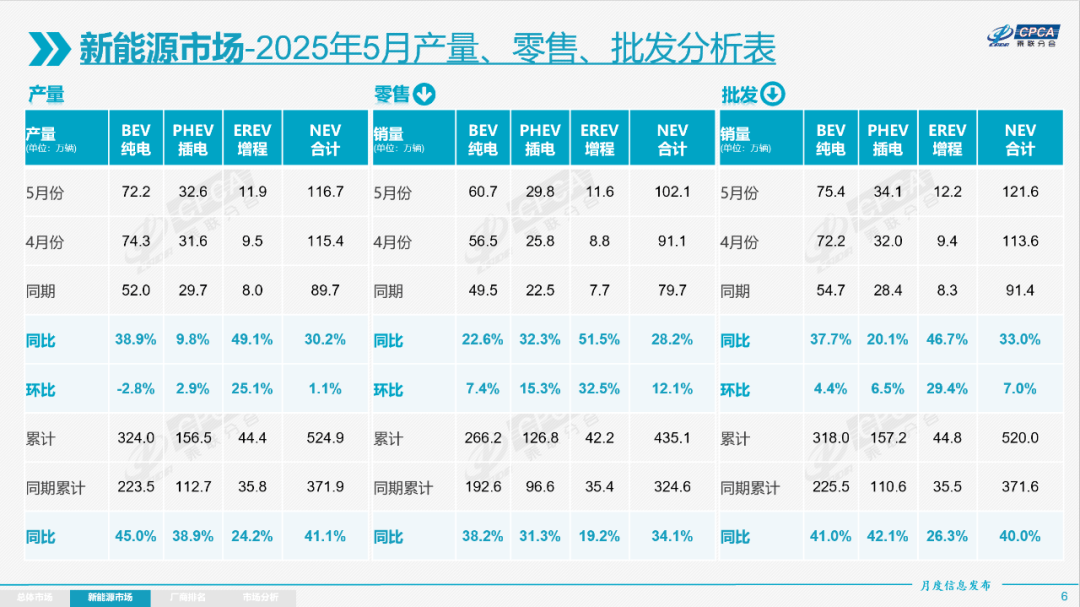

在最新數據揭示下,中國車市的新能源車零售滲透率在5月份達到了前所未有的52.9%,這一數字初看之下或許令人困惑,但實則反映了新能源車市場的蓬勃態勢。

在與一位老友的閑聊中,我深刻體會到了新能源車帶來的變革。他笑道:“充電再貴,也就幾十塊錢,跟加油比起來,簡直是太劃算了!”我補充道:“確實,家充每度電才三毛,晚上快充也不過七毛多,商場里一塊九一度電,簡直覺得貴得離譜。”老友點頭稱是:“都是被慣壞了,用電車越來越覺得精打細算是一種樂趣。”

這段對話,其實是許多電車車主的共鳴。新能源車的使用成本遠低于傳統燃油車,讓車主們開始享受起了“省錢”的樂趣,每節省一點電費,都像是賺到了一筆意外之財。

新能源車之所以能讓車主們如此“摳門”,關鍵在于補能的選擇權和主動權掌握在車主手中,且補能方式多樣。對于大多數車主而言,誰也不會跟錢過不去。一旦體驗過新能源車的經濟性,就很難再回到傳統燃油車的消費模式。

以我個人為例,去年入手了一輛新能源車,200多天里行駛了近2萬公里,在沒有家充條件的情況下,全部依靠換電和快充,補能總花費不到3千元,折合每公里成本僅1塊5毛左右。如果有家充條件,費用還能減半。這也解釋了為什么插混和增程車主在高速服務區,寧愿排隊充電,也不愿用油。

在我司的選題會上,兩位購買了領克08的同事分享了他們的用車體驗。在累計行駛2萬多公里中,純電模式占比均超過80%,混動模式僅占20%。這不禁讓人猜想,插混和增程車主的下一輛車,很可能就是純電車。

新能源車不僅在使用成本上占據優勢,在駕駛質感、智能化、乘坐舒適性等方面也遠超傳統燃油車。隨著動力電池成本的持續下降,新能源車在售價上也逐漸與傳統燃油車持平,競爭力愈發明顯。

然而,盡管新能源車市場蓬勃發展,但仍有一些終端用戶對電車持偏見,擔心動力電池安全、補能便利性以及綜合使用成本等問題。尤其是電池更換成本,讓一些人望而卻步。但事實上,一位電車車主分享了他的經歷:“我的電車跑了46萬公里,電費才三萬多,保養也幾乎沒花什么錢。而我朋友的油車,跑了40多萬公里,油費和保養加起來花了30多萬。他卻總嘲笑我,說換電池要十萬。我不知道該怎么反駁他。”

這位車主的經歷,其實是對電車偏見最好的反駁。即使算上電池更換成本,電車在全生命周期的綜合使用成本上,仍然遠低于傳統燃油車。更何況,動力電池的耐久性正在迅速提升。

因此,對于大多數普通消費者而言,新能源車因其“省錢”的特質,成為了用過就回不去的選擇。而電車車主變得越來越“摳門”,實際上是對其卓越產品力的認可和信賴。只有親身體驗過,才有發言權。