在科技日新月異的今天,一篇探討邊緣AI最新進展的文章引起了廣泛關注。文章揭示了一個即將實現的場景:夜幕低垂,一架無人機在高空巡邏,其攝像頭敏銳地捕捉到主控泵房的微小機械抖動。與此同時,地面上的四足機器人迅速響應,避開障礙直奔現場。這兩者的協同作業并非依賴于云端指令,而是通過一種名為“邊緣智能體操作系統”的技術,在本地實現了自主任務協同。無人機負責視覺識別與路徑規劃,地面機器人則負責執行與反饋,整個過程無需人工干預,也無需連接遠程云平臺。

這一場景并非科幻構想,而是邊緣AI從推理引擎向協作智能體演進的真實寫照。近年來,邊緣AI的發展路徑清晰可辨,從TinyML微型機器學習探索低功耗AI推理,到邊緣推理框架的廣泛應用,再到平臺級AI部署工具的興起,以及最近備受矚目的垂類模型,每一步都推動著邊緣AI向前邁進。然而,邊緣AI的下一步并非繼續增加模型數量和參數規模,而是要解決一個更為根本的問題:如何讓AI模型在跑起來之后實現協同作業?

這一挑戰正是邊緣AI邁向更高智能形態的“隱形天花板”。真正的邊緣智能不僅要求設備能夠做出判斷,更要能夠做出決策、組成系統、執行任務。這正是邊緣AI從靜態推理向動態智能體演進的關鍵節點。所需的不再是一個更大的模型,而是一群能夠相互協作的模型。模型讓設備“看見”世界,而智能體則讓設備“參與”世界。

根據ZEDEDA公司發布的全球CIO調研報告,97%的受訪CIO表示企業已經部署或計劃在未來兩年內部署邊緣AI。其中,54%的企業明確表示希望邊緣AI成為系統級能力的組成部分,而非孤立的單點功能。更值得關注的是,48%的企業將“減少對云的依賴、提升本地自治響應能力”列為下一階段的發展重點。這些數據背后,一個產業級的共識正在形成:邊緣AI的未來在于實現系統的自組織、自感知、自響應能力。

在這一趨勢下,邊緣智能體成為了核心載體。相較于傳統的模型部署范式,邊緣智能體不再是一個被動執行的推理引擎,而是一個具備感知、決策、行動與協同能力的最小智能單元。它不僅能運行模型,更能根據環境狀態、系統規則與任務目標,在本地發起行為、協商角色、分配資源,成為邊緣系統中具備能動性的基礎智能節點。

以一個智能制造場景為例,當傳送帶上的攝像頭識別出物料缺陷時,視覺檢測智能體會立即生成事件信號,觸發物料搬運智能體調度移動機器人轉移問題物料。隨后,質檢智能體進行二次復核,MES系統智能體則同步更新生產排程與下一工序計劃。整個流程從異常識別到任務執行,無需依賴中心化調度系統,而是通過多個邊緣智能體在本地自主協作完成。這種“感知—決策—協作—反饋”的閉環不僅提升了響應效率,也讓系統具備了高度的彈性與適應性。

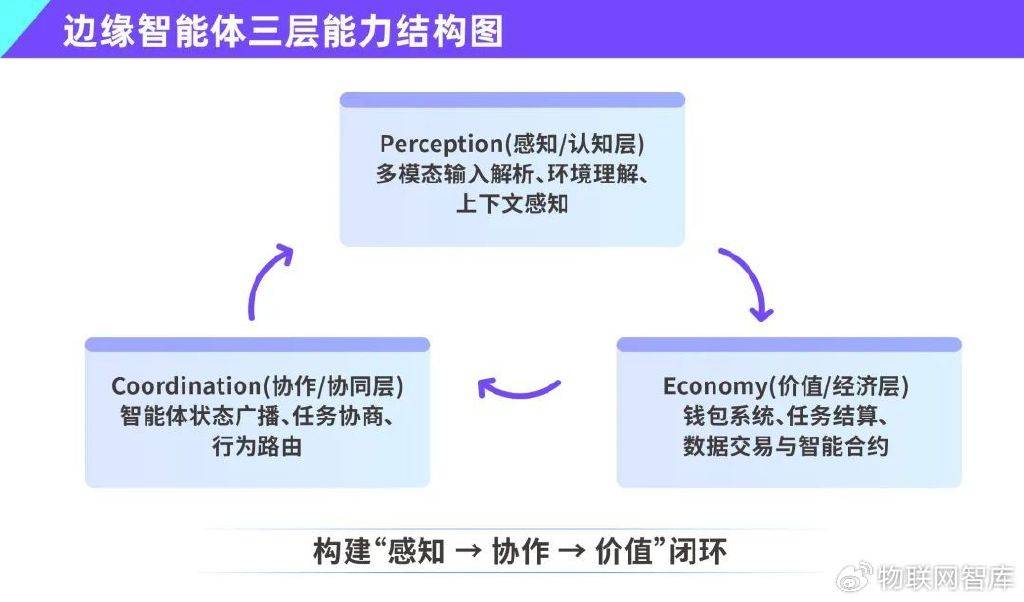

邊緣智能體的價值鏈條在于其完整的能力體系,即PCE模型——感知、協同、經濟三個層級的能力棧。感知層使智能體能夠理解環境,讀取多模態傳感器數據并進行任務判斷;協同層使智能體之間能夠高效協作,形成智能代理網絡;經濟層則使智能體具備任務接單、資源協商、成本控制等行為能力,成為邊緣經濟網絡中的活躍節點。

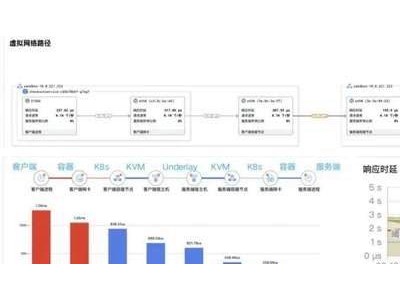

然而,要實現邊緣智能體的廣泛應用,需要一個全新的操作系統來支撐。傳統的邊緣AI平臺主要停留在“模型運行環境”層級,無法滿足智能體的動態服務需求。邊緣AI操作系統需要從底層架構上滿足對異構算力資源的調度能力、多智能體運行時管理能力以及任務-資源-狀態三位一體的調控機制。這一操作系統的出現,將為邊緣智能體的崛起提供堅實的技術基礎。

盡管邊緣智能體的未來前景廣闊,但從“模型能跑”到“智能體能活”仍需跨越四重門檻:調度復雜性、模型多樣性、數據隱私與合規性以及智能體治理問題。唯有克服這些挑戰,智能體才能真正“活起來”,在復雜系統中持續進化、自我修復與安全運行。

對于企業而言,邊緣智能體的出現意味著一場深刻的變革。企業不再只是部署模型,而是調度智能體;AI不再是邊緣運行的工具,而是從邊緣開始思考的戰略伙伴。構建自己的智能體生態將成為企業未來的戰略決策重點。