四月的互聯網空間,一位昔日活躍的身影悄然沉寂,他就是雷軍,小米集團的領航者,一個曾以網絡互動頻繁而聞名的企業家。

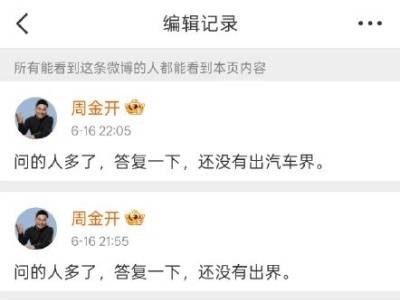

雷軍,這位慣于在社交媒體上發聲的“網紅企業家”,在這個春天選擇了罕見的沉默。他的微信公眾號和微博鮮有更新,這與小米汽車近期遭遇的連串風波形成了鮮明對比。從小米SU7自燃事件引發的安全擔憂,到NOA智能輔助駕駛系統宣傳爭議,再到SU7 Ultra性能受限及碳纖維前艙蓋散熱設計問題的曝光,小米汽車被推到了輿論的風口浪尖,而雷軍,作為小米的精神領袖,自然也難以獨善其身。

回望往昔,雷軍曾是網絡上備受追捧的“爽文男主”,那個彎腰為用戶服務的“雷布斯”,深受粉絲喜愛。然而,僅僅一年光景,圍繞他的爭議便如影隨形,昔日的神壇似乎已遙不可及。

在傳統汽車行業,消費者往往向品牌或公關問責,但在小米汽車這里,雷軍卻頻繁成為輿論的焦點。每當小米汽車遭遇負面新聞,網友總會高呼“雷軍出來回應”,這種輿論綁定現象在汽車行業極為罕見。

探討雷軍為何會受到小米汽車輿論的牽連,首先要回顧他是如何在營銷上取得成功的。雷軍的營銷秘訣,也正是他遭遇輿論非議的根源所在。雷軍自帶的巨大流量和個人IP,無疑為小米汽車的營銷注入了強大動力。在微博上,雷軍擁有近2674萬粉絲,這一數字甚至逼近小米官方賬號“小米手機”的粉絲量,遠超其他企業家。雷軍的個人影響力不僅限于微博,他的微信公眾號文章也屢屢突破十萬閱讀量,展現了其作為“網紅企業家”的強大號召力。

雷軍的成功,在于他精心構建了一個親民、真誠的“網紅”形象,滿足了大眾對“另類”領導者的期待。消費者對雷軍的關注和支持,實際上是對這一“景觀”的消費。雷軍作為“美好生活”的象征,吸引著大眾的注意力,激發了消費者的購買欲望。通過支持雷軍、購買小米產品,消費者仿佛獲得了某種超越日常生活的滿足感,這種消費行為已經超越了產品本身的物理屬性,轉向了一種象征性的滿足和歸屬感。

然而,正是這種基于景觀認同的深度綁定,使得小米汽車一旦出現問題,矛頭便直指雷軍。消費者在購買小米汽車時,不僅是在購買交通工具,更是在消費“雷軍”這一景觀所承載的符號價值和情感投射。當這種基于認同的信任契約受到挑戰時,雷軍的信任資本便成為反噬自身的催化劑。

雷軍所遭遇的輿論風暴,并非簡單的產品危機公關事件,而是景觀社會下高度依賴個人IP的商業模式所蘊含的固有風險。雷軍作為小米的核心景觀符號,享受著個人IP成功帶來的商業價值,同時也承受著輿論的審視和壓力。

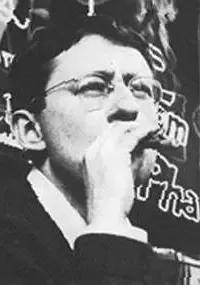

法國思想家居伊·德波在《景觀社會》中描述的景觀社會現象,在雷軍和小米汽車的案例中得到了充分體現。在景觀社會中,個人魅力、生活方式乃至價值觀都被商品化,成為吸引注意力、制造欲望并最終驅動消費的工具。雷軍作為“活生生的人類存在的景觀代表”,他的形象和行為滿足了大眾對理想領導者的想象,也激發了消費者的購買欲望。

然而,當這種景觀認同遭遇挑戰時,消費者的反應也會異常強烈。雷軍所積累的信任資本,在面對產品問題時,迅速轉化為對其個人的質疑和批評。這種基于景觀認同建立的深度綁定,使得雷軍成為了輿論風暴的中心。

雷軍或許應該意識到,作為小米的核心景觀符號,他享受著個人IP帶來的商業價值,同時也承受著相應的輿論壓力。在景觀社會中,個人IP既是成功的催化劑,也是風險的放大器。雷軍所遭遇的輿論風暴,正是這一現象的生動寫照。