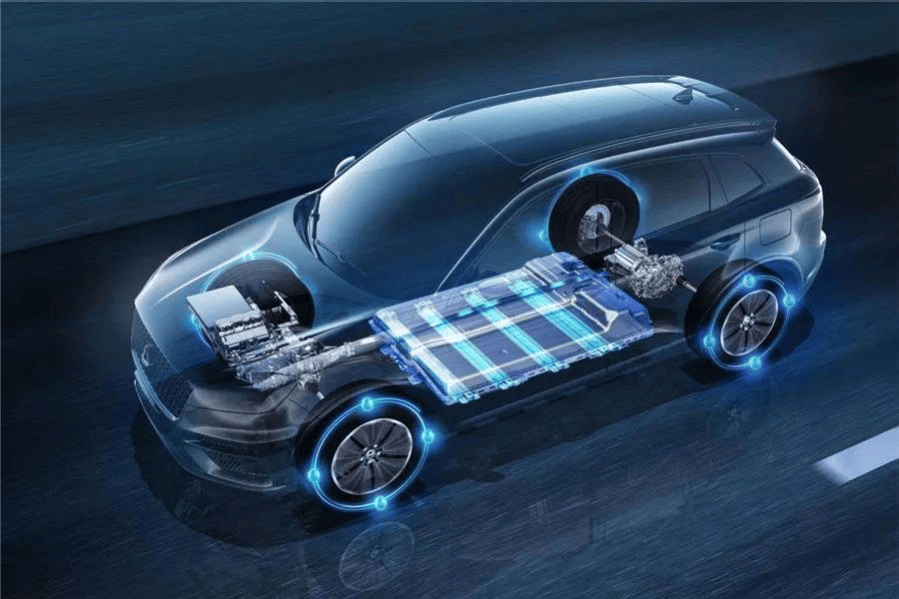

新能源汽車市場近年來風起云涌,各種創新概念和營銷手段層出不窮。然而,消費者在購買新能源車時卻遭遇了一個意想不到的“盲盒現象”——無法確切知道自己所購車輛搭載的是哪款電池。

這一現象引發了廣泛關注。許多消費者在購買新能源車時,發現車輛實際搭載的電池與車企宣傳的不一致。例如,零跑汽車曾在宣傳中承諾新車將使用中創新航(原中航鋰電)的電池,但部分用戶提車后發現,車輛實際搭載的是欣旺達電池。零跑汽車對此回應稱,因中航鋰電產能不足,故臨時更換供應商,并強調兩者性能相當。

然而,即便車企聲稱電池性能一致,不同品牌的電池在實際使用中仍存在顯著差異。以零跑C11車型為例,該車型電池供應商包括蜂巢能源和瑞浦能源。同樣容量的電池包,在續航成功率上卻大相徑庭。搭載蜂巢能源電池的車型,用戶普遍反饋實際續航遠低于官方標稱,而搭載瑞浦能源電池的車型續航表現更差。

業內人士透露,頭部電池企業與二三線電池企業在價格上存在較大差異,同款電池包的差價甚至可達萬元。這導致部分車企為了降低成本,選擇使用二三線電池企業的產品。然而,這種做法不僅損害了消費者的利益,也影響了車企的品牌形象。

頭部電池企業的產能不足也加劇了這一現象。為了確保供應鏈穩定,頭部電池企業往往要求車企簽訂長期供貨協議或包下生產線。這對于實力較弱的車企而言,無疑是一個巨大的挑戰。因此,這些車企不得不尋找多個供應商以確保生產需求。

面對這一亂象,國家即將出臺相關法規進行整治。2026年,《電動汽車用動力蓄電池安全要求》將正式實施,該法規將強制要求電池信息透明化,車企需明確標注電池供應商及參數性能。這將為消費者提供更為清晰的購車參考,減少因信息不對稱而產生的糾紛。

在此法規實施之前,消費者購車時需提高警惕。建議消費者在購車時,要求銷售人員將電池品牌、型號等信息明確寫入購車合同,并約定違約責任。這樣一來,即使遇到虛假宣傳或貨不對板的情況,消費者也能通過法律途徑維護自己的合法權益。

新能源汽車市場的健康發展離不開透明和誠信。希望隨著相關法規的出臺和執行,這一現象能得到有效遏制,為消費者營造一個更加公平、透明的購車環境。