在浩瀚的宇宙中,人類長久以來一直在探尋一個問題的答案:我們是否是孤獨的智慧生命?是否存在另一個“地球”,孕育著與我們相似的生命形式?這些謎題長久以來激發著科學家們的不懈探索。

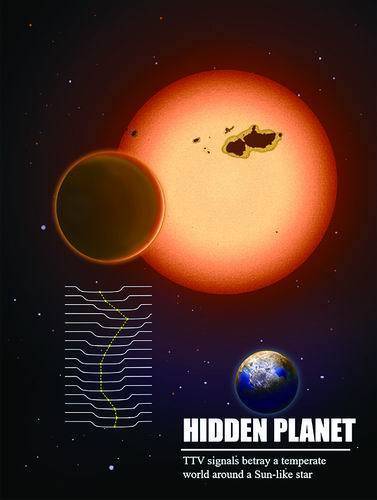

近日,一個由中國科學院云南天文臺主導的國際研究團隊宣布了一項重大發現。他們在圍繞一顆類太陽恒星Kepler-725的軌道上,探測到了一顆位于宜居帶的行星——Kepler-725c,這顆行星被形象地稱為“超級地球”。其質量約為地球的10倍,這一研究成果已在《自然-天文學》上發表,并獲得了審稿專家的高度贊譽。

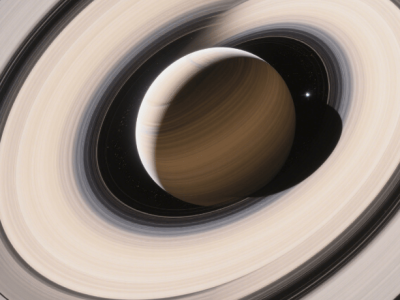

據云南天文臺研究員顧盛宏介紹,這顆“超級地球”圍繞著一顆名為Kepler-725的G9V型恒星旋轉。這顆恒星的光譜類型與太陽相似,但年齡僅為16億年,相較于已46億歲的太陽顯得更為年輕,其表面的磁場活動也更加劇烈。Kepler-725c位于恒星的宜居帶內,這意味著其環境可能適宜液態水的存在,而液態水被普遍認為是類地生命誕生的關鍵。

值得注意的是,這顆行星的發現并非易事。它長久以來一直躲藏在開普勒太空望遠鏡的盲區中,未被直接捕捉到。此次研究中,科研人員首次運用了凌星中間時刻變化(TTV)反演技術,通過觀測Kepler-725行星系統中另一顆行星穿越恒星表面的時刻及其公轉軌道周期的微小偏差,成功推斷出了Kepler-725c的存在。這一技術類似于通過觀察時鐘指針的微小變動,來推斷是否有不可見的力在影響時鐘的走動。

云南天文臺青年副研究員孫磊磊作為論文的第一作者,解釋了TTV反演技術的原理。他提到,過去科學家們主要通過凌星法和視向速度法來尋找低質量系外行星,但對于像地球這樣體積小且軌道遠離恒星的行星,這兩種方法的效果并不理想。而TTV反演技術則無需直接觀測行星遮擋恒星的過程,也無需檢測恒星在視線方向的輕微擺動,只需測量與待發現行星軌道共振的另一顆行星的凌星時間,即可間接感知待發現行星的存在。

這一發現的重要性不言而喻,因為這是首次通過TTV反演技術在類太陽恒星的宜居帶中發現行星。審稿專家對此給予了高度評價,認為這一研究為在類太陽恒星宜居帶探測包括類地行星在內的低質量系外行星提供了一個全新的途徑。

對于未來的研究方向,顧盛宏表示,團隊計劃將TTV反演技術應用于更多的系外行星系統,以尋找隱藏在類太陽恒星和紅矮星宜居帶中的其他行星。同時,他們還將結合其他觀測手段,如系外行星的透射光譜、發射光譜和直接成像技術等,進一步探究這些宜居帶行星是否真正具備類地生命存在的條件。在國際合作方面,團隊未來也將積極參與歐洲PLATO計劃和ARIEL望遠鏡項目的數據分析工作,與全球科學家攜手推動對類地系外生命的探索。