在新能源汽車領域深耕七載,我見證了“油電之爭”從微弱火花演變為如今的熊熊烈焰。然而,步入2025年,我首次對“純電時代”的全面到來產生了動搖。

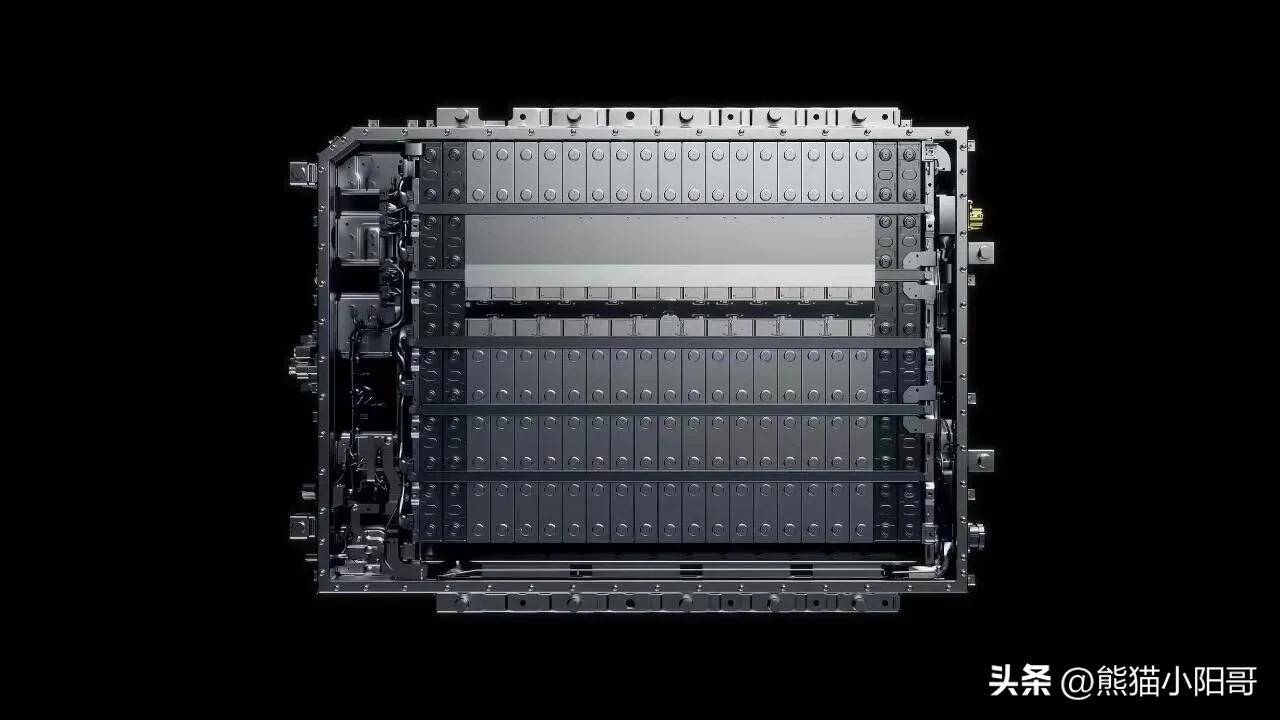

當前的增程式技術,無疑是對續航焦慮的一次有力回擊。寧德時代推出的“驍遙”電池,僅憑電力即可行駛400公里,而一旦電量不足,只需添加燃油,發動機即刻啟動,電量迅速補給,續航焦慮瞬間消散。

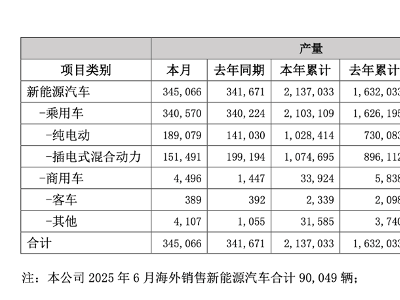

寧德時代的這一“轉向”,實則反映了整個行業的抉擇。有人指責寧德時代背離了純電路線,但作為行業內部人士,我深知這只是順應潮流之舉。2025年,增程式與插電式混合動力車型的合計銷量預計突破800萬輛大關,占據新能源市場的半壁江山,增長率更是超過60%。相比之下,純電動車雖然市場份額依然龐大,但其增速已放緩至15%-20%,遠不及昔日的迅猛。

究其原因,并非純電動車本身不佳,而是其過于理想化、成本高昂且對環境條件挑剔。快充設施尚未全面覆蓋,電池成本居高不下,一輛性能可靠的純電動車起步價往往在二三十萬元。而增程式車型,以少量電池為核心,輔以“休眠”狀態的發動機作為后盾,既經濟實惠又可靠,且無需重建配套系統。

增程技術非但不是妥協,而是進化。它如同新能源領域的“特洛伊木馬”,悄然滲透進燃油車的領地。純電動車的未來之路,似乎僅余兩條:一是向高端市場進發,依靠品牌效應和換電技術提升競爭力;二是深耕政策導向的剛需領域,如出租車、網約車等。

而對于廣大普通家庭用戶,尤其是中產階層、剛需群體以及城郊自駕愛好者而言,他們已被增程式車型所吸引。理想、問界等品牌,直接沖擊30萬元以上價位段,提供“純電體驗+無焦慮+高配置”的組合拳,讓同價位的純電動車黯然失色。

時代變遷,純電或許并非最終答案。我并非唱衰純電動車,但作為業內人士,我必須正視現實:市場已不再單純認為“新能源即純電”。增程技術的崛起,是用戶需求、企業策略與政策導向共同作用的結果,它標志著一次戰略性的技術重組。

未來十年,勝負的關鍵不在于技術先進與否,而在于誰更懂用戶——理解他們的省錢需求、安心訴求與便捷期望。這,才是決定勝負的真正關鍵。