中國汽車工程學會近期正式揭曉了一項重量級成果——《全固態電池判定方法》標準的制定與發布。這一舉措,對于長期以來困擾業界的“全固態”定義模糊及測試方法不一等問題,提供了明確的解決方案。

在此之前,市場上充斥著各種對“全固態電池”的模糊宣傳。一些企業甚至將含有少量液態電解質的“半固態電池”包裝成全固態產品,誤導消費者,同時也讓技術研發方向變得混亂不堪。不同機構在測試液態物質含量時,更是各有一套標準,使得產品性能難以進行公正的比較。

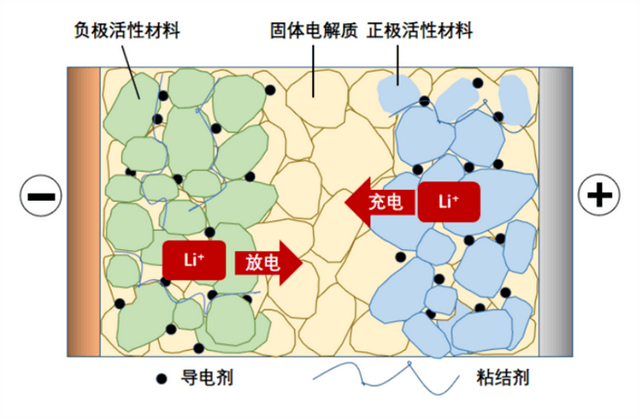

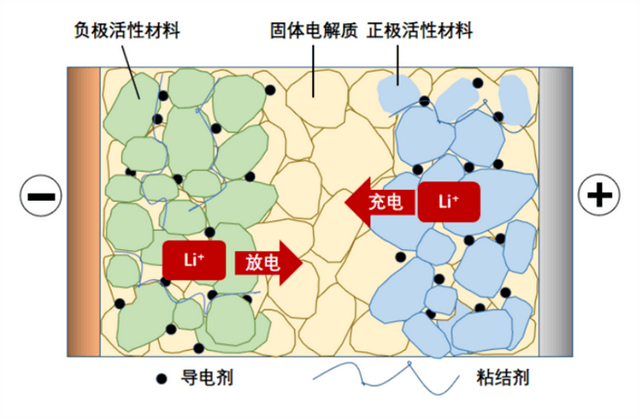

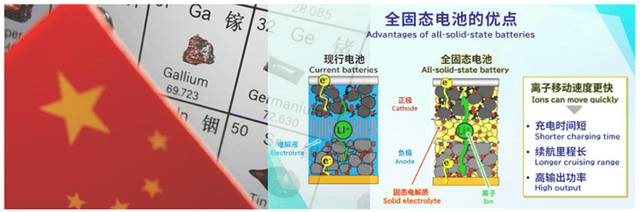

此次發布的《全固態電池判定方法》標準,其核心在于科學定義與精準測試。標準首次明確了“全固態電池”是指完全由固態電解質傳遞離子的電池,而“混合固液電池”則是指同時依賴液態和固態電解質的電池。這一界定,如同一把利劍,劈開了長久以來的概念迷霧。

為了準確區分全固態電池與混合固液電池,標準創新性地引入了“失重率測試”方法。測試過程中,電池需在120℃的真空環境中加熱6小時,通過計算質量變化來確定液態物質含量。若失重率不超過1%,即可被判定為全固態電池。這一方法的科學性在于,液態電解質在真空加熱條件下會完全蒸發,而固態電解質則保持穩定,從而確保測試結果的準確性。

標準還規定了嚴苛的試驗檢測條件,包括環境溫度、濕度及真空度等參數,以確保測試的準確性。例如,超低濕度環境可防止硫化物電解質與水分反應變質,而精確的真空度控制則能加速液態物質的分離。

該標準的發布,對于解決全固態電池領域的痛點具有重要意義。它終結了廠商之間的“文字游戲”與“擦邊宣傳”,讓消費者能夠通過失重率數據直觀判斷電池類型。同時,標準也為企業研發與質檢部門提供了科學的測試依據,填補了液態物質含量檢測的空白。

更重要的是,這一標準將引導技術路線的發展。明確的判定標準將促使企業更加專注于純固態電解質的研發,避免在“半固態”技術上過度投入,從而推動全固態電池技術的健康發展。

隨著《全固態電池判定方法》標準的實施,全固態電池技術的商業化進程有望加速。統一的測試標準將降低研發的不確定性,使企業能夠集中資源攻克關鍵技術瓶頸。據中國汽車工程學會預測,標準實施后,全固態電池的量產時間有望提前2至3年。

同時,這一標準也將提升產品的安全性與可信度。消費者對“全固態”標簽的信任度將大幅提高,車企也可憑借通過標準認證的產品搶占高端市場。例如,某車企若通過標準認證,其電動車的電池安全性將成為吸引消費者的核心賣點。

在國際競爭方面,中國率先推出全固態電池的自主標準,為參與國際規則制定奠定了基礎。這一舉措不僅有助于國內企業拓展海外市場,還可能吸引跨國廠商采用中國標準,從而在全球動力電池技術競賽中形成技術壁壘優勢。