大眾汽車在純電市場的布局正逐步展開,其于2023年和2025年分別揭曉了ID.2all與ID.Every1兩款概念車型,預示著品牌將涉足平價電動車領域。盡管量產計劃定于2026年,稍顯滯后,但這一戰略對于大眾集團的電動化轉型依然具有重要意義。在這個領域,無論是傳統汽車制造商還是新興電動車品牌,都紛紛瞄準了平價電動車市場。

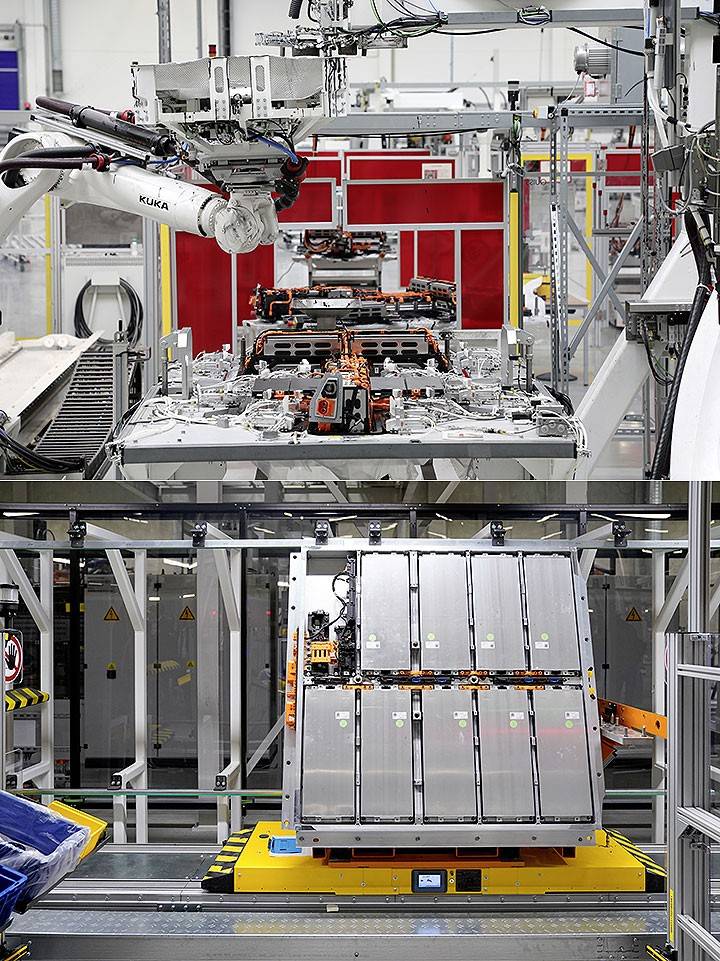

目前,大眾及其子品牌VWCV、Cupra、斯柯達的電動車均基于MEB平臺打造,而奧迪的入門級電動車Q4也采用了該平臺。然而,隨著技術的迭代,奧迪后續車型將轉向MEB Plus平臺。ID.Every1概念車已證實采用MEB Plus平臺,而大眾即將推出的平價電動車ID.1和ID.2也將基于該平臺生產。

早在數年前,大眾就開始籌備MEB Plus平臺,并預期該平臺車型能實現700公里的續航里程,同時支持高達175kW至200kW的快充功率。為實現平價電動車的目標,大眾計劃將ID.2all的售價控制在2.5萬歐元,ID.Every1則更為親民,定價在2萬歐元左右。MEB Plus平臺將采用LFP磷酸鐵鋰電池,并引入Cell to Pack技術,減少電池組內的線束,從而降低電池系統的成本。

除了MEB Plus平臺,大眾在平價電動車領域的另一大特點是顯著縮短開發周期。大眾計劃將平價ID.系列產品的開發周期縮短至36個月,相較于傳統超過50個月的開發周期,這一舉措不僅能節省開發成本,還能加速產品更新換代,這在電動車市場尤為重要。

縮短產品開發周期主要是為了應對來自競爭對手的壓力。ID.1的總工程師Thomas Kamla在接受采訪時透露,中國的一些電動車品牌正朝著24個月開發周期的目標邁進,這對傳統汽車制造商構成了嚴峻挑戰。為了縮短開發周期,傳統汽車制造商需要調整思維方式,增加共享模塊化的可能性。這一變革不僅限于電動車產品,也將成為大眾未來產品開發的新常態。

同時,Thomas Kamla還表示,大眾正在積極應對這一挑戰,通過優化設計和生產流程,以及加強與供應商的合作,努力縮短產品開發周期,以滿足市場對平價電動車的迫切需求。