K叔曾滿懷期待地表示,如果購買純電動車,他會選擇某米的YU7。然而,當(dāng)YU7正式面世后,他的態(tài)度卻發(fā)生了微妙的轉(zhuǎn)變。

在與K叔再次談及此事時,他坦言:“YU7確實挺好,但我感覺自己不太適合成為某米的車主。”這番話讓人不禁好奇,背后的原因究竟是什么?

回溯至半年前,某米的SU7車型憑借月銷破2萬的佳績和Ultra版在紐北賽道創(chuàng)下的輝煌,贏得了市場的廣泛認(rèn)可。作為某米的第二款戰(zhàn)略車型,且定位為更實用的SUV,YU7自然吸引了眾多關(guān)注。盡管只有模糊的路試照片,但外界已將其與某款超跑SUV進行對比,期待之情溢于言表。

然而,一系列“門”事件的爆發(fā),讓某米陷入了輿論的漩渦。雷總對此的冷靜處理,更是讓“抄襲門”的輿論熱度持續(xù)攀升。盡管K叔對YU7是否抄襲并不太在意,他更看重的是車輛的個性、操控性和實用性。最初,他將目光投向了特斯拉的Model Y,但YU7的出現(xiàn)讓他眼前一亮,基于“買新不買舊”的原則,他更傾向于選擇后者。

“20多萬買個車,又不是藝術(shù)品,長得像法拉利又如何?以后的車都會越來越像的,自己喜歡就好。”這是K叔的初衷。但隨著公眾對YU7設(shè)計的討論愈發(fā)激烈,他開始感到不安。

盡管設(shè)計總監(jiān)否認(rèn)了YU7參考了主流超跑的設(shè)計,但這場爭論并未平息。從KOL到普通網(wǎng)友,從垂直媒體到社交平臺,每個人都對YU7的設(shè)計發(fā)表了自己的看法。這場信息轟炸不斷放大著YU7設(shè)計上的不完美,讓K叔這樣的原本對其設(shè)計不太在意的人也陷入了自我懷疑。

“抄還是沒抄”,似乎成了決定YU7產(chǎn)品力最核心的問題。抄襲爭議雖小,但在流量的推動下,卻成了大事。K叔感到,購買這款車已不再是個人選擇,而是一次關(guān)乎品牌聲譽的公開投票或站隊。只有站對了邊,才有資格談?wù)搨€人喜好。

更讓K叔擔(dān)憂的是,一旦成為某米車主,似乎就會被劃入某個圈子或幫派,個人形象被強行打上標(biāo)簽。他分享了一個經(jīng)歷:兩個月前,他借用朋友的蓮花EMEYA,短短5天內(nèi)就遭遇了3次某米SU7車主的“挑釁”。這些行為讓他意識到,在強大流量的催化下,某米車主的形象已被迅速定性。

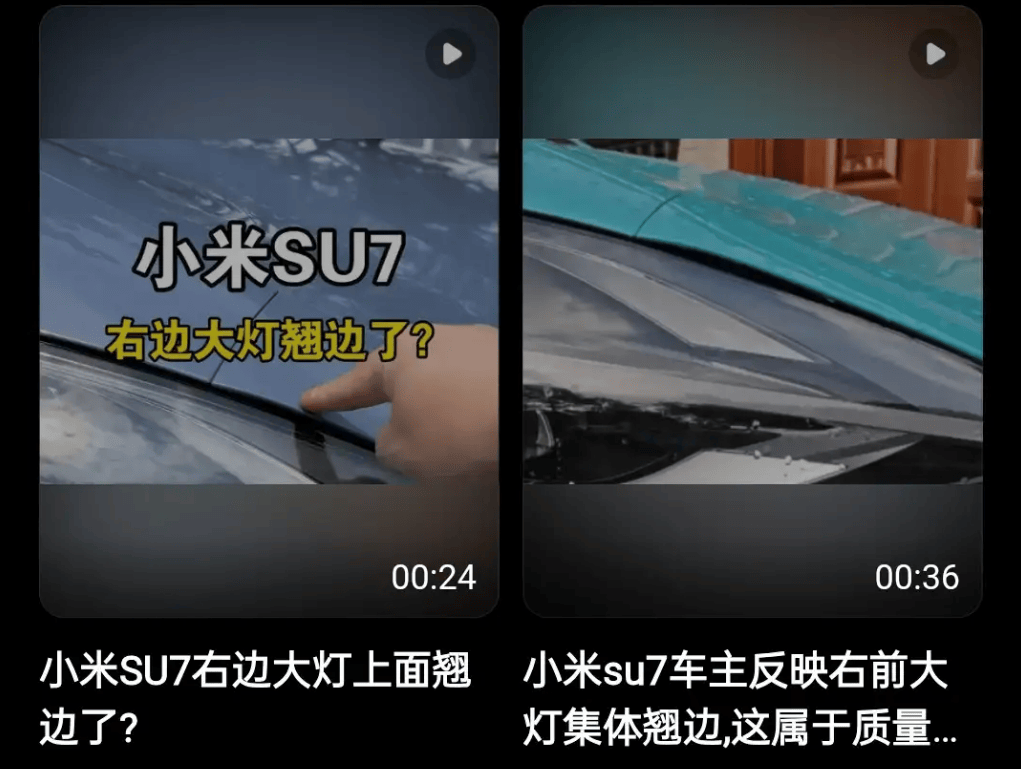

在這樣的環(huán)境下,想要安安靜靜當(dāng)個某米車主變得異常艱難。流量的持續(xù)曝光讓車輛的任何故障或缺陷都被無限放大。有的放大是必要的監(jiān)督,但有的則被過度解讀,甚至上升為與原創(chuàng)設(shè)計、核心技術(shù)相關(guān)的誅心言論。

K叔最終選擇了特斯拉Model Y。他認(rèn)為,這款車雖然不如YU7在某些方面出色,但至少讓他感到更踏實。沒有流量的包裝,優(yōu)點缺點都擺在明面上,無需藏著掖著。

“買前被洗腦、買后被綁架”,這是很多“網(wǎng)紅車企”用戶都遇到過的困擾。在流量主導(dǎo)的消費時代,購車決策往往被迫與輿論戰(zhàn)場高度捆綁。車企的產(chǎn)品研發(fā)也陷入“流量至上”的怪圈。K叔的選擇,或許是對這種現(xiàn)象的一種反思。