在多次更換座駕的經歷中,我從渦輪增壓的狂熱追求者,轉變為自然吸氣的擁躉,最終又回到了渦輪增壓的懷抱。這一路走來,我深刻體會到,那些4S店銷售不會輕易透露的真相,其實都隱藏在駕駛體驗和維修賬單的細枝末節中。

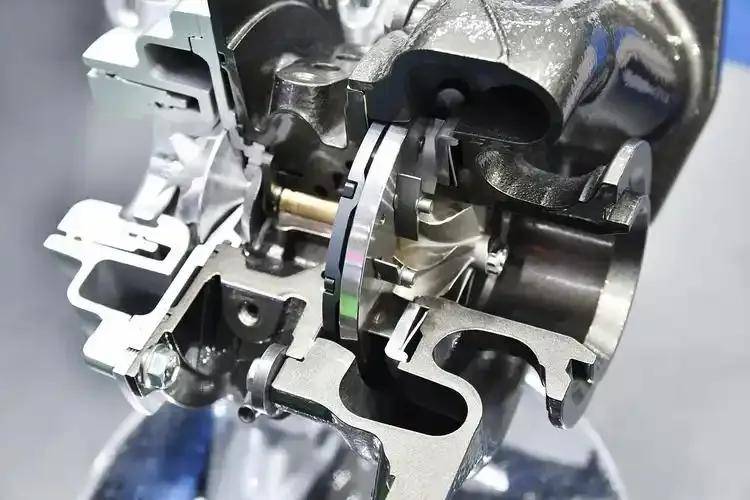

初次購車時,我被“1.5T動力媲美2.0L”的廣告詞深深吸引。然而,市區擁堵的路況下,渦輪增壓遲遲不介入,油門踩到底,車輛卻像老牛拉車般緩慢。銷售口中的推背感,只有在高速公路上超車時才能短暫體驗,而伴隨而來的,是全合成機油和95號汽油的高昂保養費用,讓我瞠目結舌。兩年后,當我打算出售這輛車時,二手市場的反饋“渦輪車折舊快”,讓我心痛地損失了4萬元。

經歷了這次教訓,我更加謹慎地選擇了下一輛車。當銷售向我推薦新推出的混動渦輪增壓發動機,聲稱它“既省油又動力強勁”時,我保持了幾分警惕。經過深入了解,我發現這種混動渦輪技術,其實日系車早在十年前就已采用。如今,駕駛著小排量渦輪車的我,終于明白:那些吹噓渦輪省油的言論,往往是拿1.5T與2.5L自吸車型進行不公平對比的結果;而那些強調自吸發動機可靠性的聲音,卻往往忽略了V6發動機高昂的養護成本。

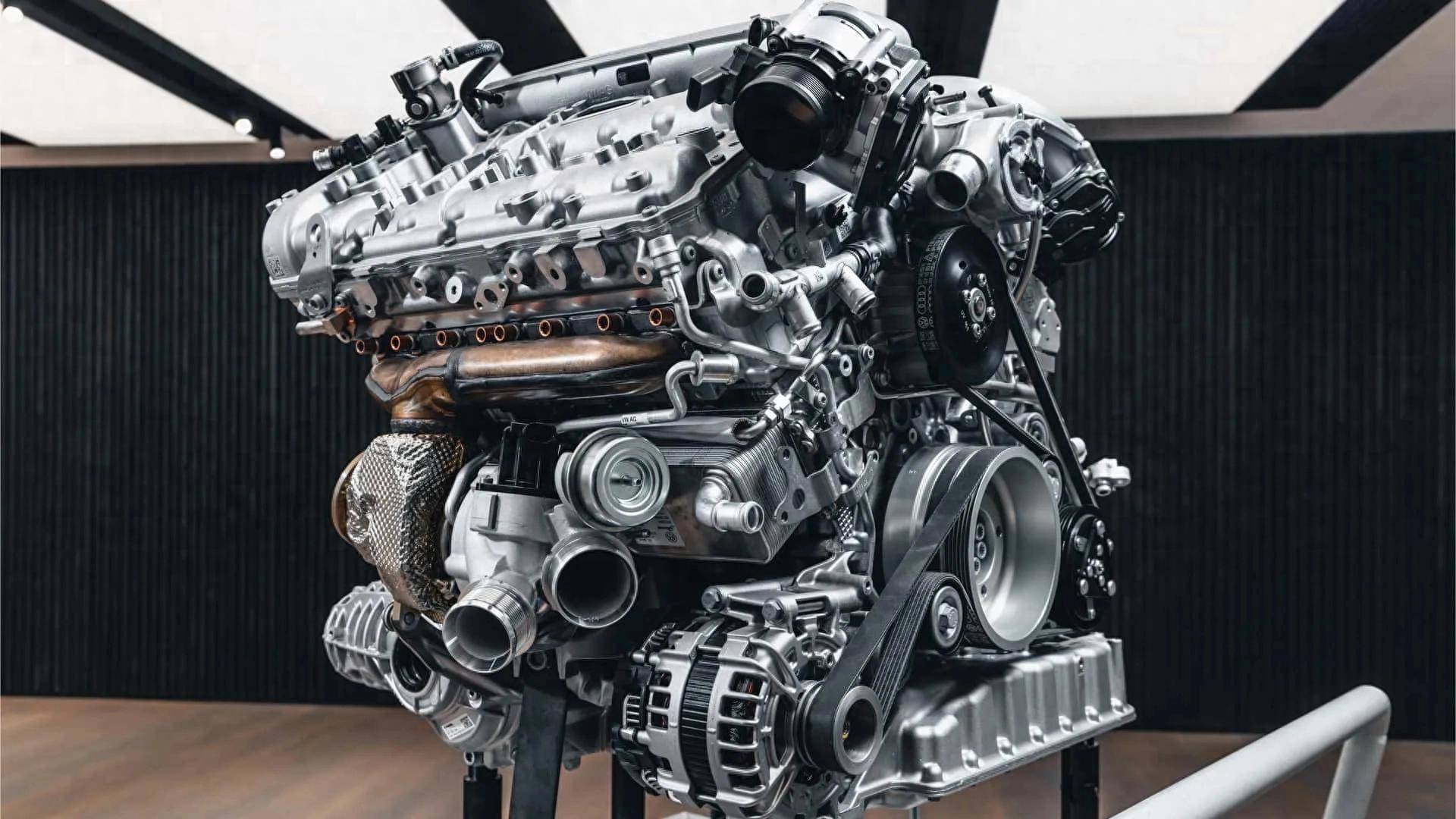

真正駕駛過不同動力類型的車輛后,我意識到,渦輪增壓與自然吸氣并非“誰更先進”的較量。它們更像是不同生活方式的選擇:帶T的車如同打了雞血的短跑選手,適合追求速度與激情、注重商務形象的駕駛者;而自吸車型則更像是馬拉松選手,穩健耐用,更適合那些將車輛視為實用工具的務實派。

至于我,經歷了多次換車的波折后,現在更傾向于選擇電池耐用的電動車。至少,在駕駛電動車時,我不再需要糾結是否要在轉速達到2000轉時再踩油門。這種簡單直接的駕駛體驗,讓我感受到了前所未有的輕松與自在。

回顧我的換車歷程,每一次選擇都充滿了教訓與收獲。如今,我更加明白,選擇一輛適合自己的車,遠比追求所謂的“先進技術”來得更為重要。