雷軍再次站上舞臺,為小米新車YU7揭開神秘面紗。在歷經近兩個月的沉寂后,這位小米集團的創始人兼CEO,在國家會議中心向公眾詳細介紹了小米的最新力作。

與以往不同的是,雷軍此次顯得格外謹慎。或許是因為小米汽車近期遭遇的輿論風波,讓他在發布會上顯得格外冷靜與沉穩。他坦言:“盡管我們開車多年,但在面對極限場景時,仍有許多不足。例如,很多駕駛者不敢全力剎車,缺乏緊急變線的經驗。”

雷軍深知小米目前的處境,他承認:“小米還不夠強大,還有許多需要改進和完善的地方。”這番話雖在意料之中,卻也讓不少人感到一絲陌生。畢竟,在造車新勢力中,小米無疑是一個引人注目的現象級車企。

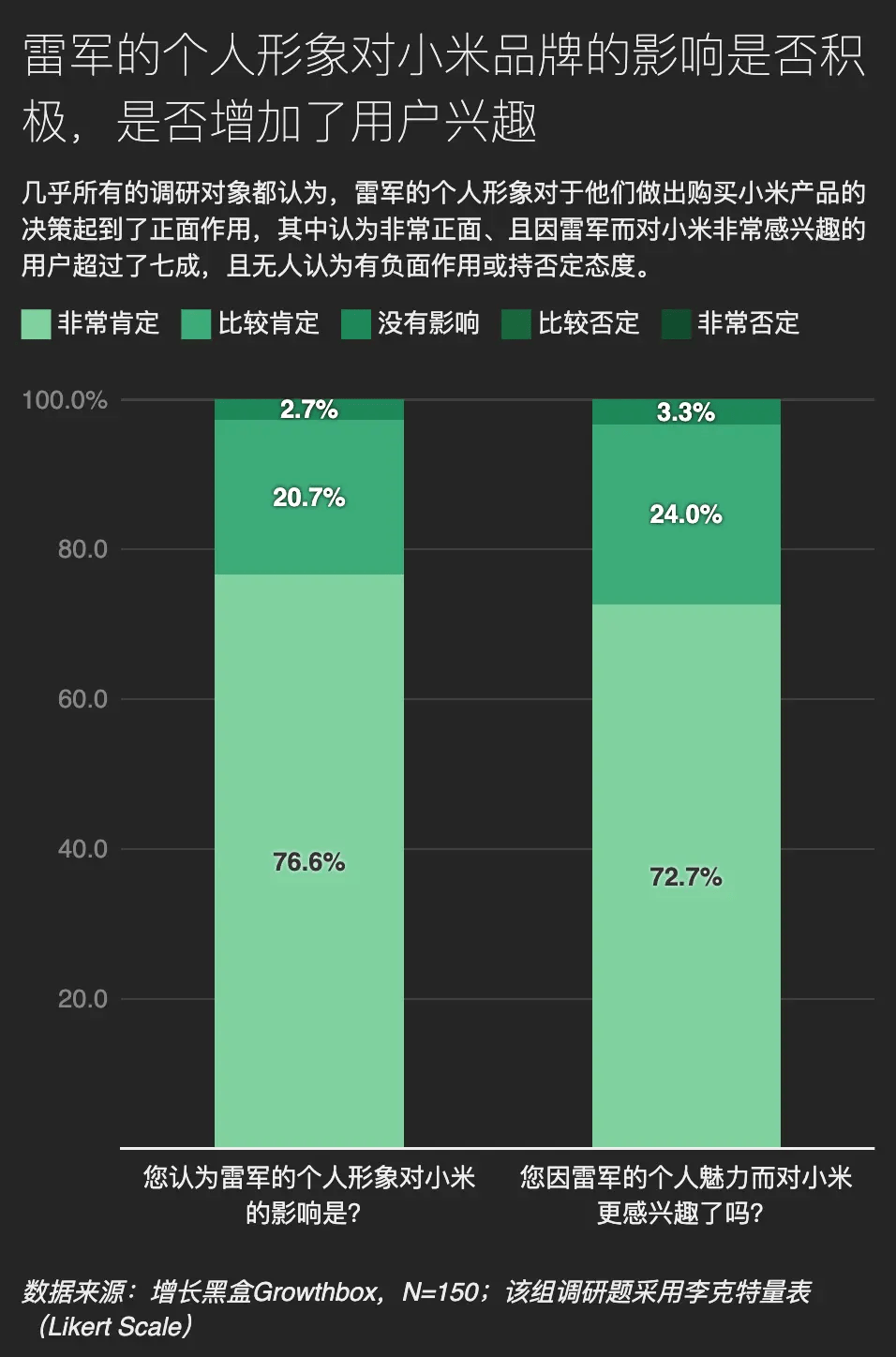

從產品層面看,小米將高性能轎跑這一小眾市場成功推向大眾化;從營銷層面講,雷軍親自下場做營銷的模式更是效果顯著,引得眾多車企爭相效仿。在雷軍之前,能將汽車與個人形象緊密相連的,或許只有特斯拉的馬斯克。但在中國市場,雷軍所收獲的關注度遠超馬斯克。

然而,備受關注的企業往往也伴隨著爭議。過去兩個月里,小米汽車和雷軍遭遇了營銷上的挫折。從輔助駕駛系統到前機蓋設計,再到超過1500匹的馬力,這些新能源汽車所追求的性能和特質,幾乎一夜之間成為了小米汽車的爭議焦點。雷軍曾表示:“我和同事們一樣,都感到非常困惑。”

車主們未能得到滿意的回應和解決方案,雷軍也顯得不再那么游刃有余。小米汽車與消費者之間的關系似乎陷入了僵局,引發了強烈的信任危機。這種僵局不僅影響了小米汽車的口碑,也讓“老板下場”的營銷方式遭遇了前所未有的挑戰。

5月22日晚7點,雷軍穿著一件墨綠色的西裝外套,再次站在了舞臺上。這場小米15周年戰略新品發布會延續了小米一貫的風格:輕柔的音樂、深藍色的會場和黑色的背景大屏,讓觀眾的目光自然而然地聚焦在雷軍身上。

發布會剛開始的十分鐘里,雷軍顯得有些緊張,他頻繁地看著提詞器,略顯生硬地介紹了小米在芯片領域的最新進展。但隨著發布會的深入,他逐漸放松下來,漸入佳境。在介紹完3C和家電產品后,雷軍將小米YU7的介紹作為下半場的重點,時長近一個小時,足見其在小米產品序列中的重要性。

雷軍在演講中解釋了YU7的命名:“御7,御風而行,這個詞來自《莊子·逍遙游》,駕著風飛行。”他強調:“小米YU7的定位是豪華高性能SUV。”作為小米旗下的第二款真正意義上的車型,YU7背負著續寫銷量佳績、拓展產品體系的重任。同時,作為SUV車型,它將小米帶入中國汽車市場最激烈的競爭領域。

雷軍在發布會上詳細介紹了小米YU7的外觀設計、大燈、電動門把手、車身色彩和風阻優化等方面,甚至對車身結構、高強度鋼和全系標配激光雷達進行了大篇幅的闡述。令人驚訝的是,小米還在現場推出了高階駕駛培訓,以提高車主的駕駛安全性。

然而,在動力性能方面,雷軍卻幾乎一筆帶過。盡管他提到了零百加速超過純電Macan,但并未展示令人血脈噴張的加速畫面。這種謹慎的宣傳態度,在此前的宣傳中已有所體現。

自2024年12月9日雷軍首次在微博上提及小米YU7以來,小米YU7就備受關注。盡管市場上早已流傳出大量相關消息和偽裝諜照,但小米的營銷資源一直向SU7 Ultra傾斜,導致YU7的宣傳被戰術性回避。

直到2025年3月底,雷軍在武漢大學櫻花綻放之際回到母校演講,并在凌晨5點拍攝了自己站在櫻花樹下的照片。照片中,一輛小米YU7比櫻花更引人注目。這本應是YU7營銷期的良好開端,但3月29日晚的小米SU7車禍事件卻直接影響了后續的宣傳計劃。

此后,雷軍對小米YU7的營銷態度變得極為謹慎,不僅人車雙雙缺席4月份的上海車展,而且在微博上提及YU7的次數也大幅減少。他的個人公眾號也在3月28日開始斷更,直到5月19日才發布新內容,為小米玄戒O1處理器進行宣傳,卻并未提及YU7。

即使在5月19日官宣包含YU7的小米戰略新品發布會時,雷軍也并未過多透露關于YU7的信息。這種謹慎的態度與小米SU7的宣傳策略截然不同。在SU7上市前的技術發布會上,雷軍詳細介紹了其性能參數,尤其是動力性能。

然而,在5月22日的發布會上,雷軍卻將大部分篇幅用于介紹YU7除動力性能以外的其他特性。這種謹慎的宣傳態度與YU7即將上市的時間節點形成了鮮明對比。

盡管雷軍減少了關于YU7動力性能的介紹,但消費者對他的期待并未減少。在消費者的認知中,雷軍與小米汽車緊密相連。這種強綁定關系對小米汽車的銷量產生了深刻影響。服務平臺增長黑盒的研究報告顯示,高達97%的調研對象認為雷軍個人形象對小米有積極影響。

小米SU7的成功銷量也證明了雷軍個人IP的有效性。盡管近期銷量有所下滑,但SU7系列車型在上市一年多時間里累計交付超過25.8萬輛,對于一款高性能轎跑車型來說堪稱奇跡。其中,雷軍的個人影響力功不可沒。

因此,在負面輿論尚未完全過去、用戶權益尚未完全滿足的情況下,雷軍不能隱身。他需要在解決車主問題和輿論爭議上發揮關鍵作用。在發布會的結尾,當雷軍說出“我知道今天的小米肯定還不夠強大”時,臺下的觀眾齊聲高呼:“雷總加油!小米加油!”

然而,雷軍不需要也不能永遠站在臺前。他需要在小米汽車業務逐步走向成熟的同時,尋找個人IP與專業公關的平衡點,并建立一個緩沖地帶以分散風險。雷軍深知:“15歲的小米不再是行業新人,在任何一個產業里都沒有了新手保護期。”