木星,太陽系中的行星巨人,其龐大的身軀令人嘆為觀止。它的直徑達到了驚人的14.3萬公里,質(zhì)量更是地球的318倍。作為一顆主要由氫(占比90%)和氦(占比10%)構(gòu)成的氣態(tài)行星,木星的表面覆蓋著流動的氣體云層,缺乏固態(tài)的地表。這樣的特性讓人不禁猜想,如果小行星撞擊木星,是否會直接穿透而過?

然而,事實卻與這一簡單設(shè)想大相徑庭。木星雖然是一顆氣態(tài)行星,但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻遠非人們想象中的稀薄云霧。從外層大氣開始,木星的結(jié)構(gòu)便顯得復(fù)雜而多變。外層大氣主要由氨、甲烷和水蒸氣組成,溫度低至-150℃,密度僅為地球大氣的萬分之一。但隨著深度的增加,中層大氣的密度和溫度都顯著上升,溫度甚至可以達到數(shù)千攝氏度,這樣的高溫足以消滅任何闖入的小行星或彗星。

更為驚人的是,木星內(nèi)部還存在著液態(tài)金屬氫層。這一層的深度達到了20,000公里,壓力超過100萬個地球大氣壓。在這樣的高壓下,氫氣被壓縮成導(dǎo)電的液態(tài)金屬,形成了一片高溫高壓的恐怖區(qū)域。而且,木星的液態(tài)和氣態(tài)之間并沒有明顯的分割線,它們之間是無縫銜接的。因此,任何試圖穿越木星的外來者都將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

天文學家推測,在液態(tài)金屬氫層之下,可能隱藏著由固態(tài)金屬和巖石組成的木星核心。這個核心的質(zhì)量相當于20個地球,溫度高達2萬攝氏度,壓力更是地球大氣壓的數(shù)億倍。這樣的條件與太陽內(nèi)部的環(huán)境極為相似,因此也有人認為木星未來有可能會演變成第二個太陽。

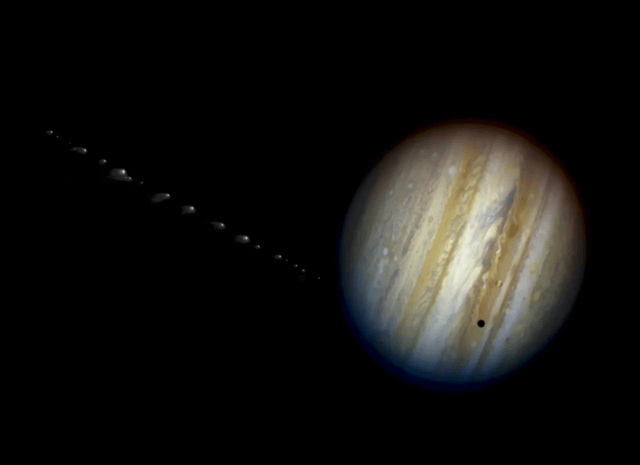

1994年,蘇梅克-列維9號彗星(SL9)與木星的碰撞為人類提供了寶貴的觀測數(shù)據(jù)。當時,彗星本體被木星的強大引力撕扯成20多塊碎片,這些碎片以每秒60公里的速度撞入木星的南半球,引發(fā)了相當于6億顆廣島原子彈爆炸的巨大能量,留下了數(shù)百公里寬的暗斑。這一事件充分證明了小行星或彗星在撞擊木星時并不會輕易穿透而過,而是會被木星的大氣阻力所吞噬。

根據(jù)2023年《天體物理學雜志》的分析,SL9的碎片在深入木星大氣數(shù)百公里時,由于氣動阻力的過載而解體。這些碎片在進一步被壓縮和加熱的過程中,動能迅速轉(zhuǎn)化為熱能,最終在100-200公里深處汽化,形成火球并噴出氣體,形成了我們看到的暗斑。木星大氣的梯度密度就像一道“緩沖墻”,讓小行星逐步減速、解體、爆炸,最終無法穿透木星的屏障。

即使小行星或彗星能夠沖破木星的氣態(tài)層,它們也會面臨液態(tài)金屬氫層的巨大挑戰(zhàn)。這里的密度雖然與水相近,但壓力卻千萬倍于地球大氣壓。根據(jù)2022年《自然-天文學》的模擬結(jié)果,液態(tài)氫的粘性和密度就像“液態(tài)鋼鐵”一樣堅硬,任何物體都無法逃脫被壓碎和溶解的命運。因此,在高密度和高溫度的雙重壓迫下,任何物質(zhì)都無法穿越木星,只有像中子星物質(zhì)或科幻作品中的超級材料才有可能無視木星的重重阻礙。