近期,各大汽車制造商陸續揭曉了4月份的銷量成績單,眾多新興電動車企紛紛宣稱業績亮眼,同比增幅顯著。然而,若與2024年的輝煌時期相比,電動車市場已明顯降溫,行業領頭羊更是深切感受到了市場寒冬的嚴峻,正積極尋求利潤增長,以備不時之需。

以電動車行業的領軍者為例,其2024年曾單月售出50萬輛車,而到了今年4月,即便采取了進一步降價策略,銷量也僅達到38萬輛,與巔峰時期相比減少了超過12萬輛。更為關鍵的是,4月份的環比增長率不足1%,這表明即便價格戰愈演愈烈,也難以有效提振銷量。

新興電動車企同樣面臨挑戰,4月份銷量冠軍也僅售出了約4.1萬輛車,與2024年同期相比減少了近9000輛。值得注意的是,這些車企的銷量支柱多為售價在10萬元出頭的車型,高端市場的拓展之路顯得尤為艱難。

市場分析指出,無論是電動車還是燃油車,售價在30萬元以上的車型銷量均呈現下滑趨勢。當前,增長最快的燃油車型集中在10萬至15萬元價格區間,而電動車則集中在15萬至20萬元區間。曾經以銷售30萬元以上車型為主的電動車企,如今也推出了20萬元左右的車型,但4月份銷量僅為3.39萬輛。

電動車市場的衰退,除了消費者對電動車的信任度下降外,還與傳統車企的強勢反擊密不可分。特別是外資車企,通過大幅降價來穩固市場份額,成效顯著。大眾、豐田等外資車企銷量反彈,部分周銷量增幅甚至超過兩成,顯示出消費者對外資車的重新認可。在電動車安全隱患頻發的背景下,部分消費者選擇回歸外資車的懷抱。

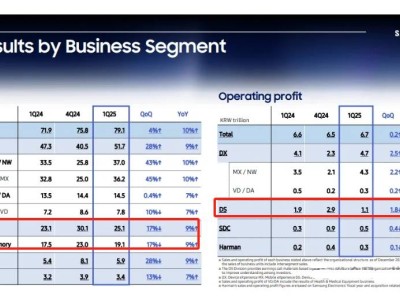

燃油車市場雖被逼至絕境,但已展現出頑強的反擊勢頭。電動車雖然同比數據依然亮眼,但與巔峰時期相比已大幅下滑。今年以來,電動車市場的價格戰并未取得預期效果。雙方已進入白熱化競爭階段,比拼的是耐力與消耗。頭部車企憑借良好的利潤表現,外資車企則依靠歐美市場的豐厚利潤支撐,而眾多新興電動車企則深陷虧損泥潭,在這場消耗戰中處于不利地位。