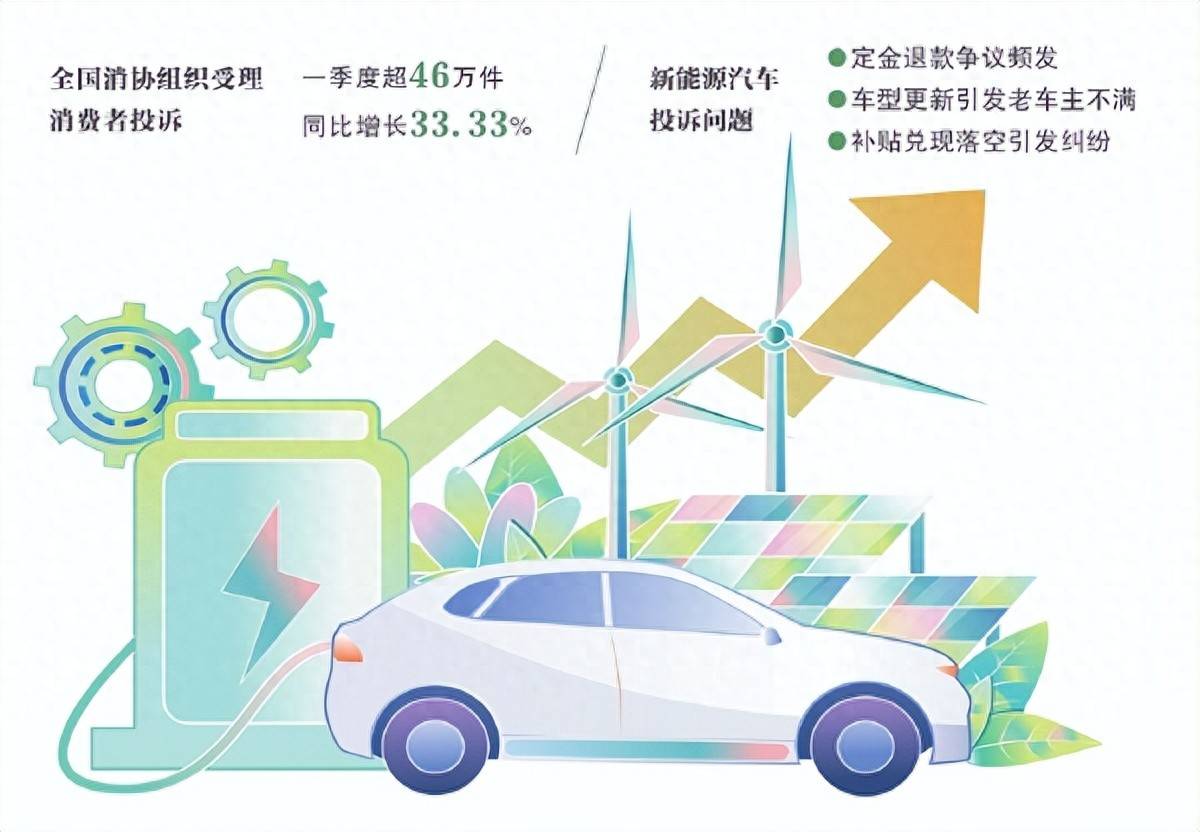

近日,中國消費者協會(中消協)發布了《2025年第一季度全國消協組織受理投訴情況分析》報告,揭示了本季度消費者投訴的新趨勢。據統計,全國消協組織在此期間共接收到超過46萬件消費者投訴,與前一年同期相比,這一數字激增了33.33%。

在各類商品投訴中,家用電子電器類、服裝鞋帽類、日用商品類、食品類以及交通工具類成為投訴量最多的五大類別。值得注意的是,在具體商品投訴中,日用雜品、鞋、服裝以及汽車及零部件的投訴量均有顯著增長。

報告中特別提到了新能源汽車行業的三個主要問題:定金退款爭議、車型更新引發的老車主不滿以及補貼兌現糾紛。隨著新能源汽車預售模式的普及,不少消費者在支付定金后,由于車輛交付延遲或配置與宣傳不符而申請退款,但常被商家以訂單不可更改為由拒絕,從而引發爭議。車型更新迅速也成為消費者投訴的焦點,一些車主剛購車不久,廠家便推出更高配置、更優惠價格的新款車型,導致老車主心理失衡。同時,商家宣傳中的補貼政策在實際交付過程中未能兌現,也引發了多起糾紛。

中消協還公布了一則典型案例,消費者孫先生在購買某品牌新能源汽車時,遭遇銷售人員隱瞞車型即將停產及重大升級的信息,導致其在不明真相的情況下完成交易,蒙受損失。孫先生的經歷并非孤例,隨著新能源汽車市場的競爭加劇,車企為提升競爭力,加速產品迭代,但往往忽視了老車主的感受。

對此,中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝指出,新能源汽車市場的電子化趨勢日益明顯,對于新興車企而言,迅速實現規模化交付至關重要。因此,車企通過不斷迭代提升車型競爭力,但這同時也導致了老車主的心理落差。如何平衡車輛迭代與消費者權益,成為亟待解決的問題。

中消協強調,新能源汽車市場的競爭加劇、銷售模式轉變及產品更新速度加快,使得一些企業在營銷和售后服務中出現不規范行為,從而引發糾紛。中消協呼吁新能源汽車行業企業應摒棄短視行為,強化合規銷售和售后保障,建立消費者的長期信任。在銷售協議中明確標注車輛配置、交付時間、退款條件等關鍵信息,并明示補貼政策的適用范圍、申請流程及截止時間,避免隱瞞限制條件。

同時,中消協建議車企加大在價格變動和車型更新等營銷環節的信息披露力度,平衡好企業自主經營與消費者體驗之間的關系,切實維護消費者的知情權、選擇權。這將有助于推動新能源汽車行業實現高質量、可持續發展。