近年來,隨著電動汽車市場的蓬勃發展,消費者對于電動車能效的關注日益增強。回想起燃油車時代,新車擋風玻璃上的“油耗標識”曾是購車時的重要參考。這一標識依據工信部2009年發布的規定,自2010年起,所有新車均需粘貼第三方檢測的油耗標識,為消費者提供了直觀的能耗信息。

去年,小鵬汽車CEO何小鵬在直播中呼吁為電動車設立能效分級制度,這一提議似乎得到了積極響應。同年9月,中國汽車能效開發與檢測認證專業聯盟(能效聯盟)正式成立,由國家市場監督總局認證監督管理司和中國汽車工業協會指導,由中國汽研和中國質量認證中心發起,成為官方認可的第三方認證機構。

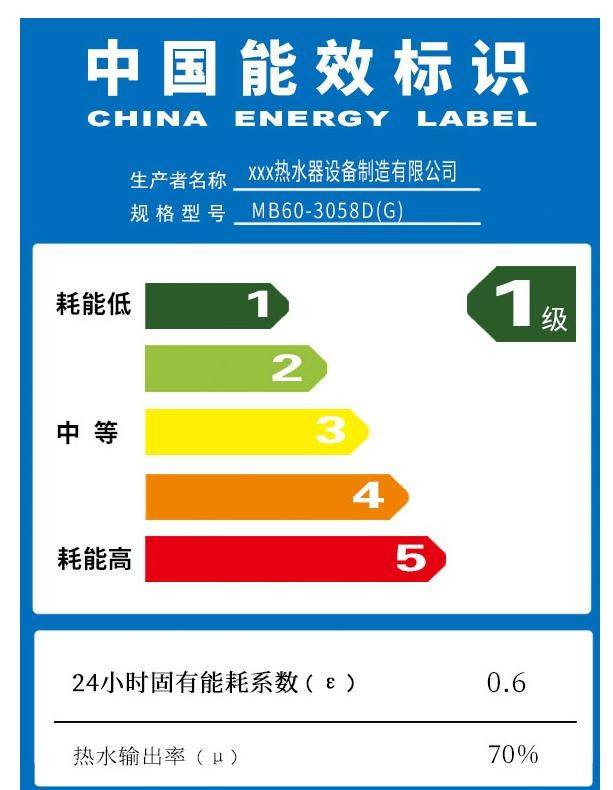

能效聯盟推出的汽車能效分級標識與家電能效標識頗為相似,但檢測內容截然不同。該標識依據行車能效、驅動能效、空調能效、補能能效四大核心指標,涵蓋20余項細分測試。這不僅要考察車輛在行駛中的電能利用效率,還要評估空調等用電設備的能效水平,以及充電效率,堪稱汽車界的“新國標”。

今年4月初,首批通過能效認證的車型名單發布。在12款純電動乘用車中,11款獲得了整車一級能效認證,僅1款為二級。值得注意的是,一級能效認證并不意味著四大指標全為一級,部分車型可能有某項指標為二級,但整車能效仍達一級標準。僅有六款車型四大指標全為一級。

能效分級標識的推出,對消費者和行業均帶來積極影響。過去,電動車市場過于側重續航能力,導致車企競相堆砌電池,忽視了電耗和能效表現。這不僅造成了續航虛標的問題,也增加了消費者的購車成本。能效標識的引入,使消費者能夠直觀了解車輛的耗電表現,一級能效車型每公里使用成本僅為燃油車的十分之一,年均節省近萬元能源開支。

從行業角度看,能效分級標識將促使車企從粗放競爭轉向精細化能效技術提升。盡管首批送測車型中多數獲得一級能效認證,但高速場景百公里電耗偏高、低溫下空調制熱續航大減等問題仍顯著。這表明,電動車在能效方面仍有巨大提升空間。能效標識雖不如800V超快充、激光雷達等技術名詞吸引眼球,卻實實在在地影響著消費者的錢包。未來,電動車的“每度電行駛能力”將成為重要考量,消費者在購車時不妨將能效標簽作為重要參考。