奧迪公司近期在全球范圍內調整了其電動化戰略,這一變動由全球CEO高德諾在一次外媒采訪中正式公布。高德諾確認,奧迪已撤銷了原計劃在2033年前停止內燃機汽車研發與銷售的決策,轉而采取更加靈活的姿態,不再設定具體的內燃機汽車退出時間表。

為了在未來十年內保持市場策略的靈活性,奧迪計劃在2024年至2026年間推出全新的內燃機和插電式混合動力汽車系列。這一舉措反映了奧迪對市場動態變化的敏銳洞察,以及對不同區域市場需求的深刻理解。

全球汽車電動化進程呈現出顯著的地區差異。在中國市場,電動化趨勢尤為強勁,2024年新能源汽車滲透率達到47.6%,2025年5月更是突破了50%的大關,電動化車型已成為消費者的主流選擇。相比之下,歐洲市場在2024年電動車銷量出現了5.9%的同比下滑,特別是在德國取消購車補貼后,市場出現了明顯萎縮。美國市場則受到政策波動的影響,電動車銷量增速放緩至10%。在歐洲,奧迪依然依賴燃油車作為現金流的主要支柱。

從技術層面來看,固態電池的量產成本高達液態電池的三倍,盡管奧迪已經啟動了全固態電池的裝車測試,但大規模應用仍需等到2030年之后。歐洲充電樁密度僅為中國的三分之一,北美超充網絡覆蓋率也不足40%,這些因素都制約了電動車的普及。

奧迪并非孤例,其他傳統車企也在調整其電動化戰略。奔馳將50%純電銷售目標推遲至2030年,并同步升級內燃機技術以兼容碳中和燃料。寶馬則對全面電動化表示質疑,保留了X5等主力車型的燃油選項。福特降低了電動化投資的占比,從40%降至30%,優先發展混動皮卡。豐田則采取了混動、氫能、純電三條路線并行的策略,認為三臺混動車的減排效果相當于一臺純電車,且成本更低。

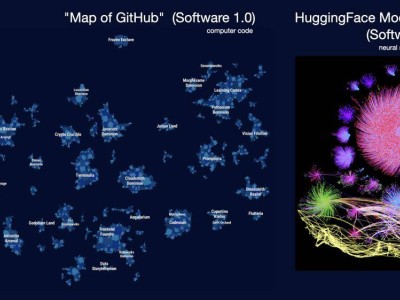

盡管暫停了全面電動化計劃,但奧迪并未放棄電動化轉型的目標,而是根據市場情況靈活調整時間表。未來,奧迪將主導大眾集團中大型車型的平臺架構與軟件系統的開發,包括下一代SSP平臺,這標志著大眾集團首次全面轉向“軟件定義汽車”。在中國等電動車市場快速發展的地區,奧迪正通過與本土車企和供應商的合作,加速電動智能化轉型的步伐。

奧迪的戰略調整揭示了傳統車企轉型的深層邏輯。在市場導向方面,奧迪采取了區域差異化策略:在歐洲主推插電混動,在北美保留燃油車,在中國則聚焦智能電動。通過調研,奧迪發現68%的現有車主希望保留燃油車選項,而45%的潛在用戶認為混動是“最佳過渡方案”。在技術路線上,PPC平臺可衍生出多種動力形式,SSP平臺則預留了增程器接口,同時采取電池采購分散化策略以規避風險。在生態系統建設方面,奧迪深化了與華為、地平線等中國科技公司的合作,縮短了智能駕駛系統的開發周期,并在歐洲建設了100座品牌超充站,與中石化合作在中國布局油電混合能源網絡。

奧迪暫停全面電動化計劃的本質,是對速度與質量、規模與利潤、理想與現實之間關系的重新權衡。在電動化趨勢不可逆轉的背景下,傳統車企的轉型需要構建動態平衡的能力,既要保持燃油車市場的盈利基礎,又要在電動化領域建立技術壁壘;既要尊重市場的多樣性,又要堅守長期戰略定力。奧迪的戰略轉向為行業提供了一個觀察傳統車企轉型復雜性的生動案例。