在汽車工業這片廣袤的天地里,電車與油車如同兩顆璀璨的星辰,各自閃耀著獨特的光芒,也引發了諸多關于誰才是“工業皇冠明珠”的激烈討論。一方面,有人堅守傳統陣地,認為油車發動機作為汽車工業的靈魂,其技術沉淀和精湛工藝無可比擬;另一方面,也有人積極擁抱未來,堅信電車以其智能化、電氣化的創新,正引領著汽車行業的新方向。

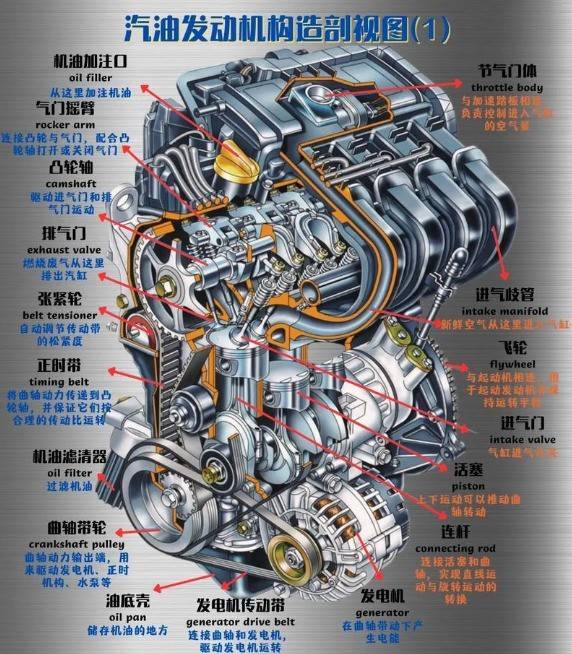

油車發動機,這一歷經百年磨礪的機械巔峰,無疑是傳統汽車工業智慧的結晶。從早期的化油器到電噴技術,再到如今的缸內直噴,每一次技術的革新都代表著對燃燒效率、動力性能以及環保標準的極致追求。例如,長安汽車的新藍鯨500Bar超高壓直噴發動機,其缸內直噴壓力的大幅提升,使得燃油噴霧粒徑顯著減小,近乎實現完全燃燒,不僅動力強勁,還實現了油耗的大幅降低和碳排放的嚴格控制。

為滿足日益嚴格的環保法規,油車還集成了眾多復雜技術,如高壓直噴、可變氣門正時以及廢氣后處理系統等。同時,發動機與變速箱的精準匹配也是一項艱巨的任務,需要汽車廠商憑借長期積累的經驗和技術底蘊進行不斷優化。像采埃孚8AT、馬自達6AT等變速箱,在平順性方面的出色表現,正是其深厚技術實力的體現。

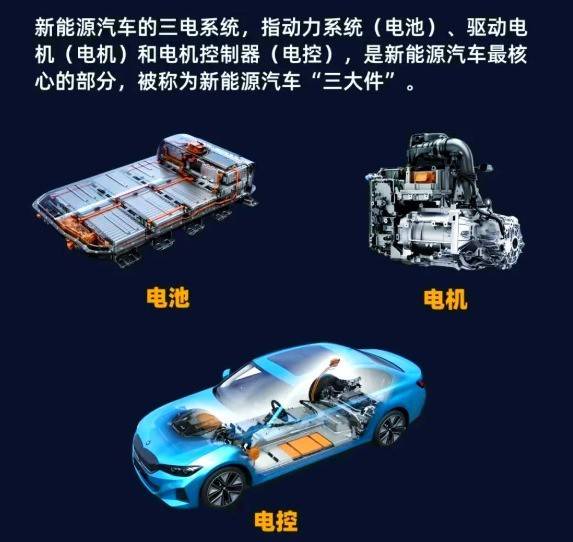

然而,在電氣化時代的大潮中,電車以其“三電”系統為核心,展現出了巨大的創新潛力和技術優勢。電池、電機與電控,每一項都蘊含著前沿的技術挑戰和突破。在電池領域,能量密度的提升、安全性的保障以及壽命的管理一直是研發的重點。寧德時代麒麟電池的高能量密度,大幅提升了電車的續航能力;同時,熱失控防護技術的不斷投入,也為電池在各種工況下的安全提供了有力保障。

電機方面,高轉速永磁同步電機成為主流趨勢。特斯拉Model S Plaid的電機轉速高達2萬轉,其背后的散熱、磁退化和效率優化等技術難題的攻克,展現了電車在動力性能方面的卓越實力。而電控系統則像電車的“大腦”,其設計和優化直接影響著電車的性能和能耗。

在智能化方面,電車更是憑借其先天優勢,走在了油車的前面。電車多采用集中式電子架構,為自動駕駛和智能座艙的實時數據處理提供了強大的支持。軟件定義汽車的理念讓電車能夠通過OTA升級不斷優化性能、新增功能,為用戶帶來持續的新體驗。相比之下,油車的傳統分布式ECU架構難以支持高階自動駕駛和OTA升級,在智能化浪潮中面臨著轉型的艱難挑戰。

盡管油車在機械工程領域的技術沉淀深厚,但隨著電動化浪潮的襲來,其技術迭代速度明顯放緩。當前,油車研發的重心更多在于通過48V輕混等技術延長傳統燃油車的生命周期。而電車則以其電氣化、智能化、軟件化的跨學科融合模式,開辟了廣闊的創新空間。電池材料、電機拓撲等前沿技術的不斷涌現,以及中國車企在核心部件上的自研突破,都展現了電車強勁的發展潛力。

因此,簡單判定電車和油車誰的技術含量更高并不客觀。油車發動機代表著傳統機械技術的極致,而電車則在電氣化、智能化領域展現出獨特的創新實力。它們在不同維度上各自閃耀,共同推動著汽車工業的發展。在這場關于“工業皇冠明珠”的爭論中,或許未來二者技術的相互融合,將誕生出兼具長續航、高性能與智能化、低排放優勢的新型汽車,為汽車工業帶來新的篇章。