在慕尼黑工業大學,一項關于電動汽車續航里程優化的創新研究正在悄然進行。該研究的核心是一款由阿德里安·柯尼希開發的軟件,該軟件在洛倫佐·尼科萊蒂教授的指導下,旨在通過模擬不同參數配置,探索實現電動汽車最大續航里程的最佳方案。

面對電動汽車續航這一關鍵問題,柯尼希指出,僅僅通過增大電池容量并非最優解。他提到,車輛的結構和形狀對續航里程有著至關重要的影響。以SUV為例,為了滿足車身高度要求,車輛必須犧牲一定的空氣動力學性能,迎風面積增大,這會對續航產生不利影響。

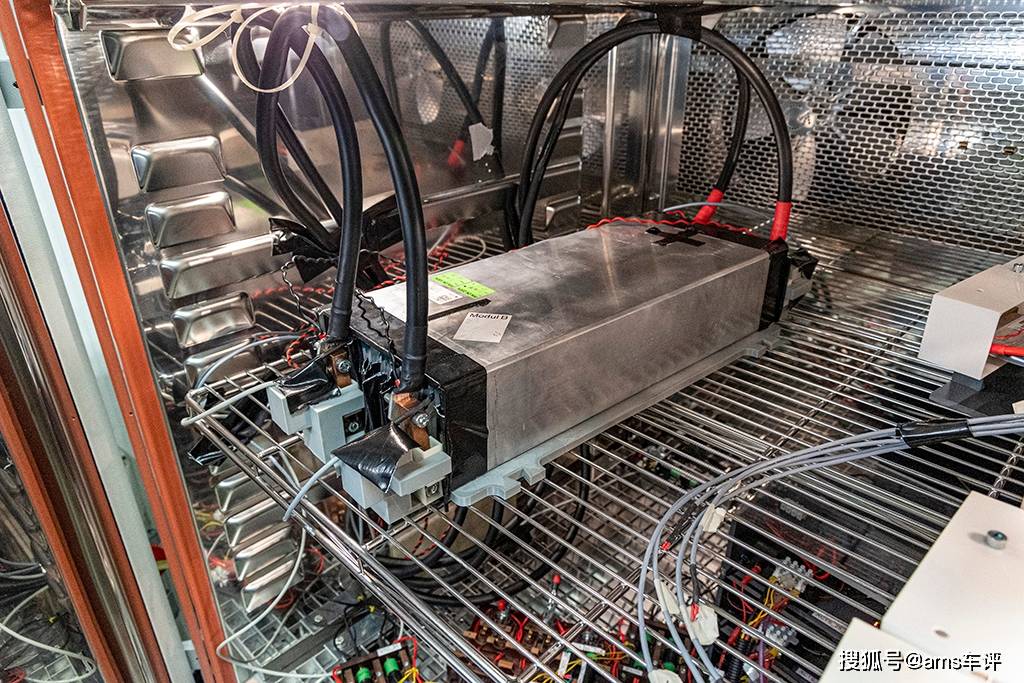

為了驗證這些理論,柯尼希和尼科萊蒂選擇了大眾ID.3作為研究車型,基于其數據、市場保有量和慕尼黑工業大學的測試經驗。他們預測了2025年的電池能量密度,并以此為基礎,設計了一款容量為105千瓦時的電池。通過軟件模擬,他們發現,盡管車身重量增加,但前后橋分別布置的兩臺電機能夠實現更低的能耗,從而提升續航里程。

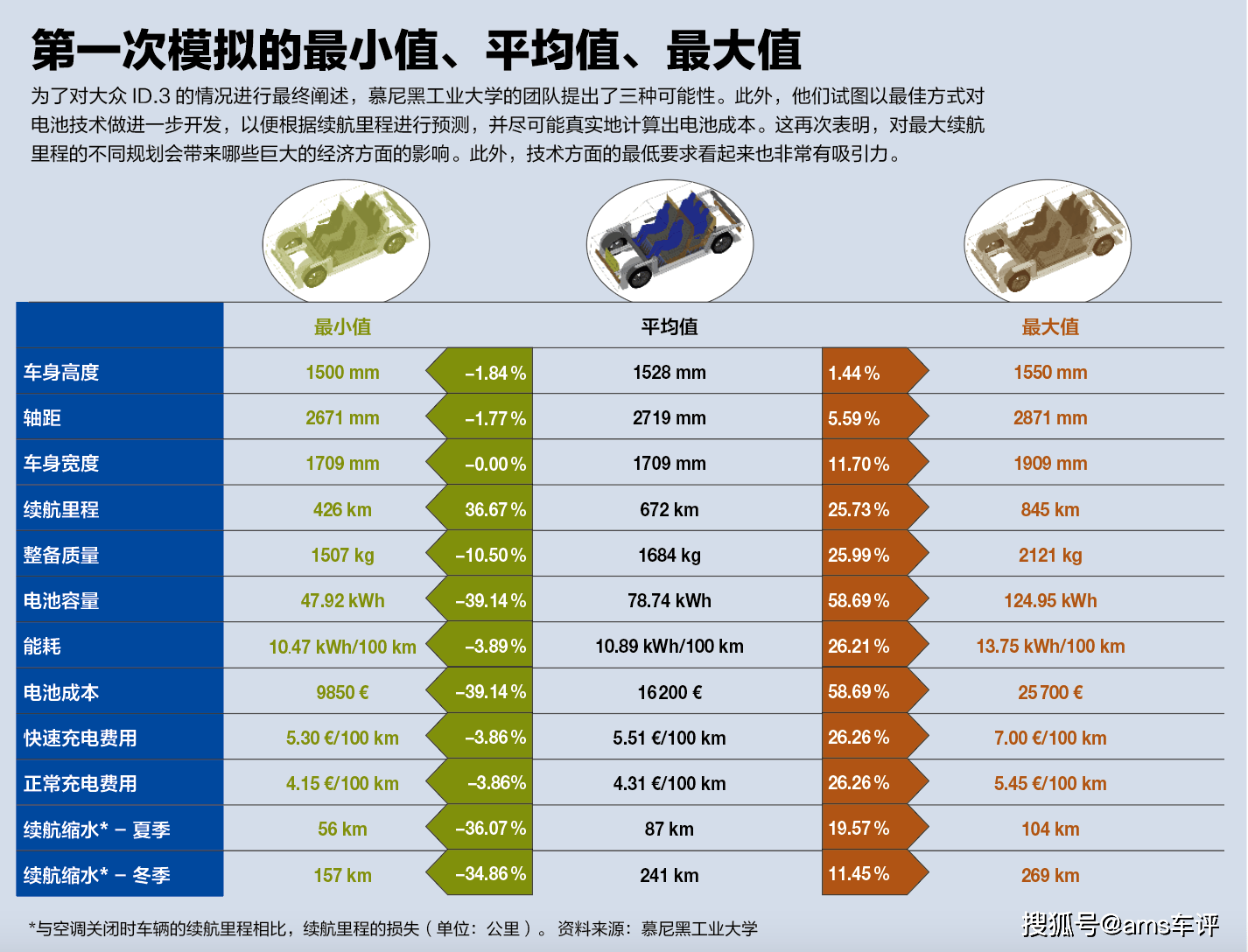

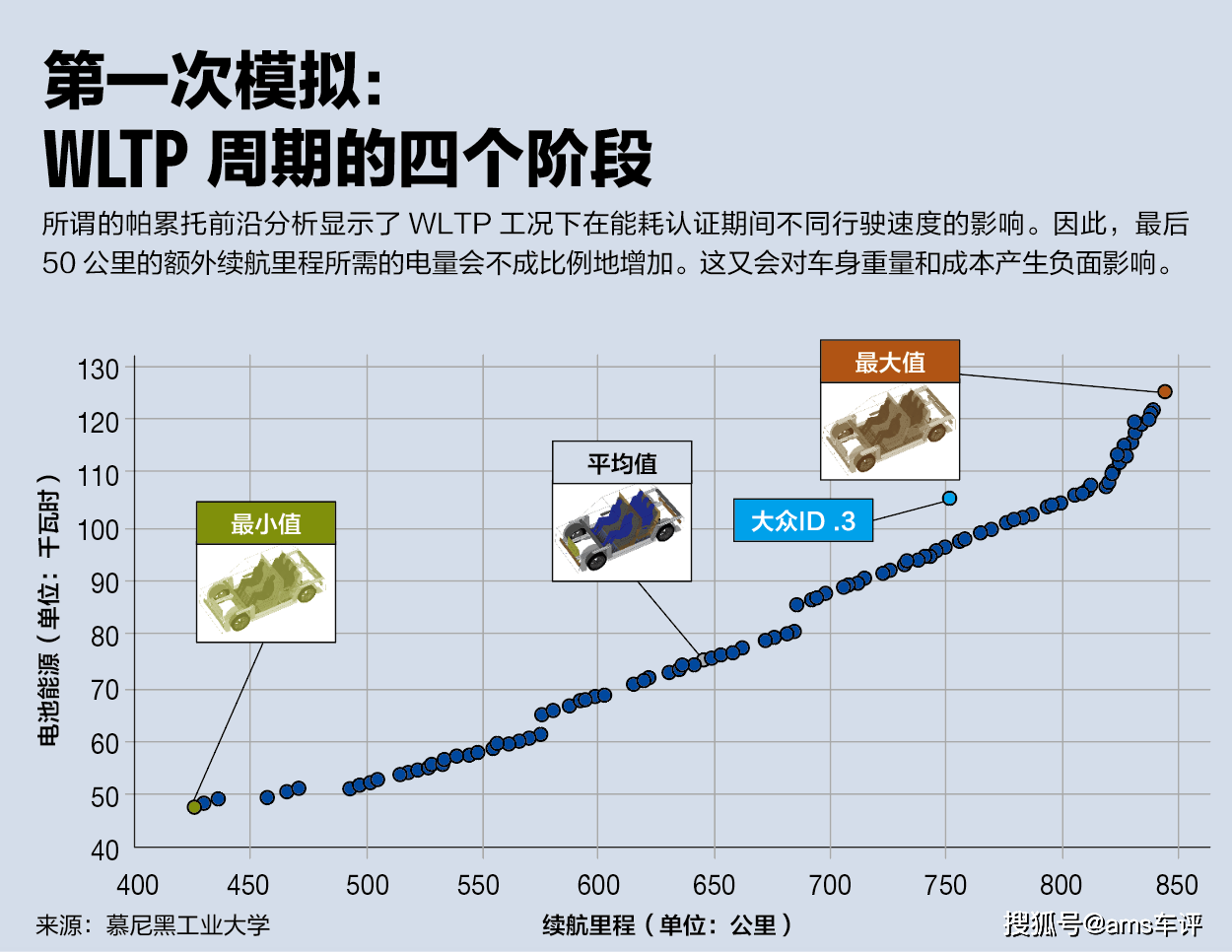

在模擬過程中,研究團隊將軸距等基本參數設定為可定義窗口,并生成了100個隨機組合進行模擬分析。通過這種方法,他們篩選出了具有最佳值的車型配置,并在此基礎上進一步優化,最終確定了在給定框架內各方面性能最優的車輛。

然而,研究團隊也發現,增大電池容量和車身尺寸會帶來一系列連鎖反應。以124.95千瓦時的電池為例,雖然能夠顯著提升續航里程,但電池成本高達25700歐元,比小一個尺寸級別的電池高出近59%。同時,最大的車身尺寸也意味著更高的能耗和充電費用,客戶需要在充電上花費更多。

研究團隊還考慮了車內空調對續航里程的影響。在夏季高溫和太陽輻射下,采用大尺寸電池的車輛比采用中等尺寸電池的車輛具有更高的續航里程,而采用較小尺寸電池的車輛續航里程則明顯減少。這些條件下的微小優勢是否值得選用更大的電池和尺寸更大的車輛,成為了一個需要權衡的問題。

在研究過程中,柯尼希和尼科萊蒂還探討了如何在目前ID.3的實際尺寸基礎上實現最大續航里程。他們發現,即使使用106.7千瓦時的電池,續航里程也只能從519公里增加到756公里,而這仍然無法在所有數值上都達到最佳狀態。

最終,研究團隊得出結論,雖然實現1000公里的神奇極限并非不可能,但需要支付相當高的額外費用。對于消費者而言,是否真的需要達到這一目標還有待觀察。畢竟,在追求續航里程的同時,也需要考慮成本、能耗和充電費用等多個因素。