新能源汽車充電領(lǐng)域,目前主要分為兩大陣營:交流慢充與直流快充。交流慢充的功率普遍在1.8kW至6.6kW之間,而直流快充則動輒60kW以上,充電效率大相徑庭。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,超過70%的電動車主傾向于使用交流慢充方式充電,這一比例雖非絕對精確,卻從側(cè)面反映出家用充電樁在日常充電中的主導(dǎo)地位。對于多數(shù)車主而言,家用6.6kW充電樁足以滿足夜間充電需求,確保次日滿電出行。

市區(qū)短途通勤是電動車的主要使用場景,日均行駛距離多在50至100公里之間。在此情境下,家用充電樁顯得尤為實用,一晚上的充電時間足以補充足夠的電量,即便是在電池接近耗盡的情況下,也能確保車輛充滿電。因此,市區(qū)駕駛電動車幾乎不存在續(xù)航焦慮的問題。

然而,在長途旅行時,直流快充的優(yōu)勢便顯現(xiàn)出來。長途駕駛的目標(biāo)在于快速抵達(dá)目的地,而電動車的高速電耗相對較高。以60kWh電池包的車輛為例,即便高速電耗達(dá)到百公里16kWh,也能行駛超過350公里,滿足中途休息的需求。此時,利用服務(wù)區(qū)充電設(shè)施,快速補充電量成為關(guān)鍵。多數(shù)電動車在20分鐘內(nèi)能充入50%左右的電量,足以支撐后續(xù)行程。

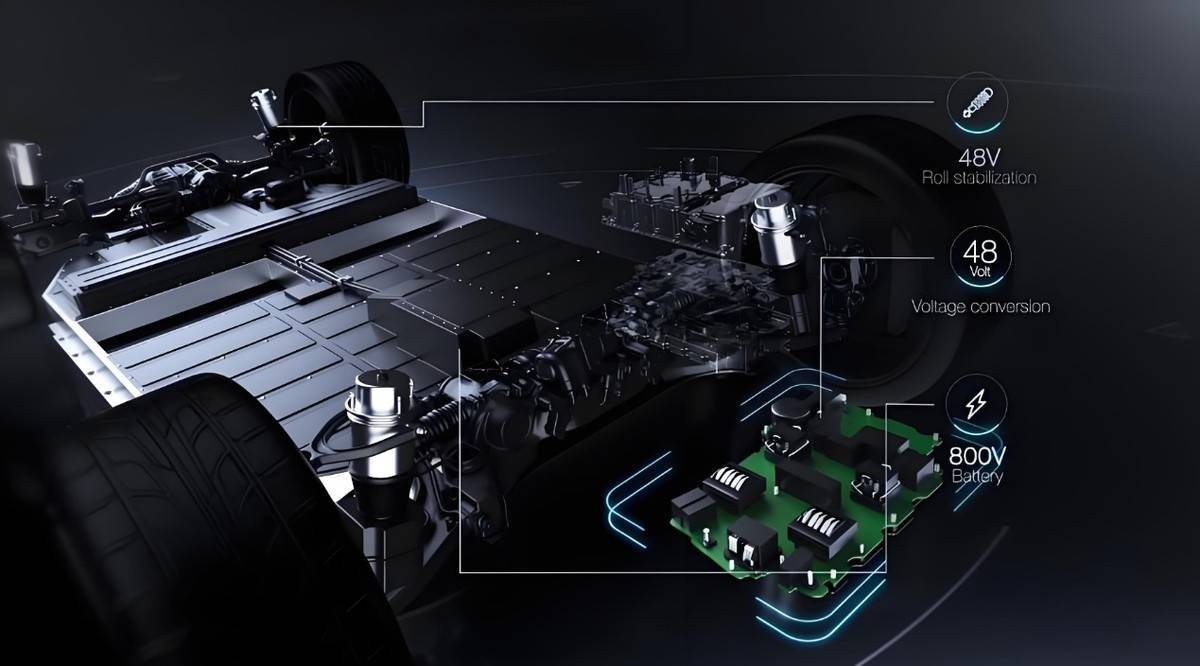

盡管更快的充電速度無疑能提升用戶體驗,但這也伴隨著更高的成本投入。高壓平臺設(shè)計、大電流電池包等技術(shù)的采用,均會增加車輛的生產(chǎn)成本。例如,一款400V平臺搭配3C電池的電動車售價可能在13萬左右,而升級到800V平臺搭配5C電池的車型,價格則可能躍升至17萬。對于日常代步而言,這種價格差異帶來的體驗提升并不明顯。

因此,在選擇電動車時,消費者應(yīng)理性看待充電速度這一指標(biāo)。對于大多數(shù)用戶而言,一款充電功率在100kW左右的車型已經(jīng)足夠滿足日常需求。通過升壓技術(shù)和適配的3C電池包,這樣的車型能夠高效接受大電流充電,同時保持合理的成本。畢竟,在日常使用中,6.6kW的慢充已經(jīng)足夠應(yīng)對夜間充電需求,而即便是使用快充,多數(shù)充電樁的功率也僅在120kW左右。

購買電動車時,消費者應(yīng)結(jié)合個人實際使用場景和需求進(jìn)行理性選擇。盲目追求超快充技術(shù)可能導(dǎo)致不必要的成本增加,而適合自己的才是最好的選擇。