在當今社會,一種普遍的現象引起了人們的關注:許多人會將頻繁使用的物品視為自己身體的一部分,難以割舍。這種心理感受并非個例,而是廣泛存在于大眾之中,且其根源可追溯至人類被環境馴化的過程。

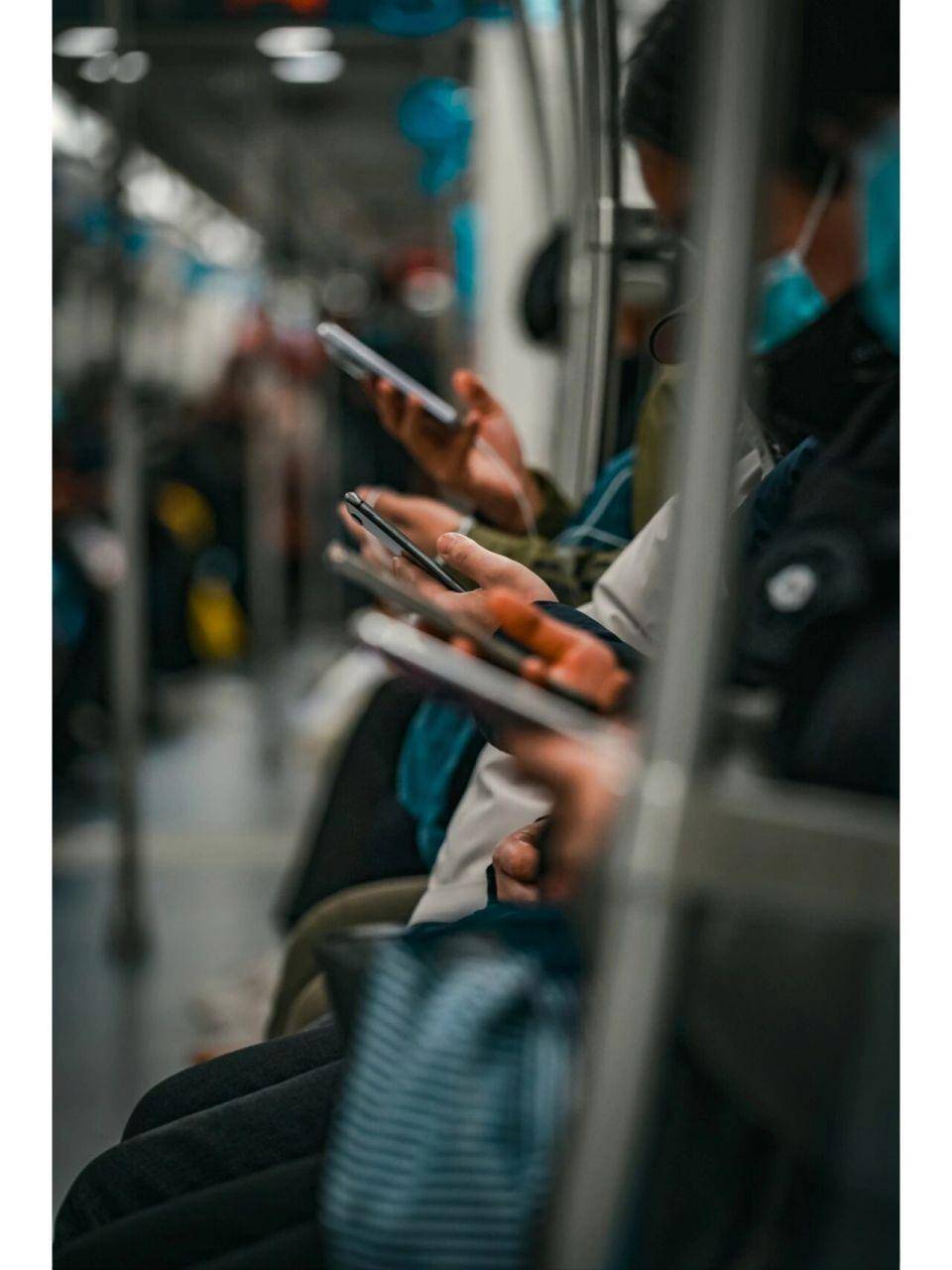

例如,許多女性無論是出門還是回家,都會隨身攜帶一個包包,無論是名牌還是普通款式。包包里裝載著日常所需,久而久之,這個包包便成為了她們不可分割的一部分,如同袋鼠的袋子一樣自然。同樣,隨著智能手機的普及,越來越多的人開始將手機視為自己身體的一部分,幾乎二十四小時不離身。一旦離開手機,便會感到焦慮不安,仿佛缺失了什么重要的東西。

這種心理現象,其實是一種移情作用。人們將自己的情感投射到熟悉的物品上,久而久之,這些物品便仿佛擁有了情感,成為了人類生活的一部分。比如,有人會覺得汽車、寵物、包包甚至手機都擁有情感,其實這只是人們將自己的情感投射到了這些物品上而已。這種情感的外化和變異,使得人們越來越難以割舍這些物品。

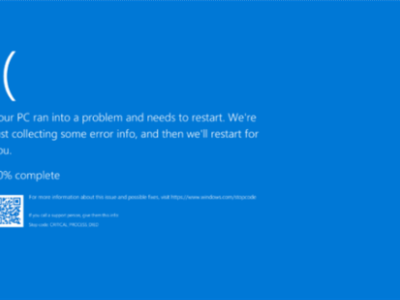

而手機作為現代生活的必需品,更是成為了人們情感投射的重點對象。人們每天接收著手機推送的各種信息,這些信息大多是根據個人興趣定制的,使得人們越來越依賴手機。然而,這種依賴卻往往讓人陷入了一種被信息洗腦的境地,被資本推送的消費信息所引導,最終走向消費。許多人因此患上了嚴重的網癮,無時無刻不在查看手機,甚至在吃飯、走路、開車等日常生活中都離不開手機。

更為嚴重的是,當手機出現故障時,許多人會毫不猶豫地購買新手機,而不是選擇修理。這背后反映的,其實是人們對物品的過度依賴和消費主義的盛行。然而,這種依賴和消費并不能帶來真正的滿足和快樂,反而會讓人更加迷失和焦慮。

因此,面對這種現象,我們需要重新審視自己與物品的關系。當我們發現自己對某個物品產生了過度的依賴和情感投射時,就需要果斷地切斷這種聯系,實現一定程度上的自我獨立和解放。只有這樣,我們才能擺脫物品的束縛,找回真正的自我和自由。

禪宗修行的僧人之所以能夠實現人性的自由,正是因為他們發現了活潑的自性,不被外在事物所迷惑。同樣,我們也應該學會放下對物品的過度依賴和執著,去發現并珍惜自己內心的真實需求和價值。只有這樣,我們才能在紛繁復雜的社會中保持清醒和獨立,實現真正的自由和幸福。