近日,中國工業和信息化部對汽車行業中的智能駕駛功能宣傳亂象采取了緊急措施,明確要求汽車企業不得過度宣傳智能駕駛功能。

這一舉措源于4月16日工業和信息化部裝備工業一司組織的一次重要會議,會議集中討論了智能網聯汽車產品的準入及軟件在線升級管理工作。來自部裝備工業發展中心以及主要汽車生產企業的近60名代表參與了討論,會議的核心議題是設立智能駕駛宣傳的規范界限。

早在去年4月,國家市場監督管理總局聯合工信部已發布了《關于汽車自動駕駛宣傳規范的通知》,該通知明確禁止使用“完全自動駕駛”、“無人駕駛”等夸大性表述,并要求企業標注為“輔助駕駛”或具體級別如“L2/L3級自動駕駛”。今年2月,兩部委再次聯合發布了另一項通知,進一步強調了汽車生產企業需明確系統功能邊界和安全響應措施,不得夸大和虛假宣傳,嚴格履行告知義務。

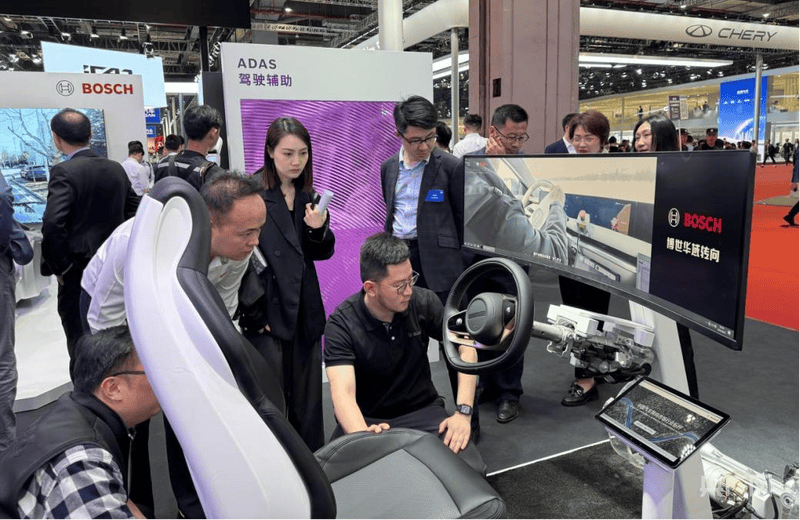

這些規定在上海車展上得到了明顯的體現。4月23日開幕的2025上海車展上,多家車企和技術供應商在宣傳智能駕駛功能時明顯收斂,不再使用“高階智駕”、“解放雙手”等字眼。例如,德賽西威、Momenta等企業都對宣傳物料進行了調整,避免使用夸大性詞匯。華為乾崑展臺上,智能駕駛和自動泊車技術的表述已改為“智能輔助駕駛”和“智能輔助泊車”,小鵬汽車也未在發布會上提及以往主打的“城市NGP”。

上海車展上,博世展臺的駕駛輔助系統展示也反映了這一趨勢。地平線發布的L2智駕系統被命名為“城區輔助駕駛系統”,進一步強調了輔助性質。車企和供應商的宣傳話術調整,顯示出對工信部新規定的積極響應。

過度宣傳智能駕駛功能的背后,是車企為爭奪市場份額而采取的營銷策略。近年來,一些車企將L2級輔助駕駛包裝成“高階智駕”、“城市領航”等概念,以“全程零接管”為噱頭吸引消費者,導致用戶對智能駕駛能力的認知出現錯位。然而,不同企業的技術路線、研發投入和能力表現參差不齊,用戶往往難以清晰判斷。

近期發生的一些事故也引發了公眾對智能駕駛安全的擔憂。例如,小米SU7在安徽德上高速發生的事故中,三名女大學生在使用輔助駕駛功能時因施工改道識別失敗,撞上隔離樁引發爆燃。類似事件促使工信部加強了對智能駕駛宣傳的監管。

對于此次監管措施,行業專家表示,加強監管并不意味著智能駕駛研發會降速。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔認為,工信部的公告有助于整頓行業亂象,促進智能駕駛的健康發展。長安汽車首席駕駛技術官陶吉也表示,對智駕宣傳的收緊對研發進程沒有影響。

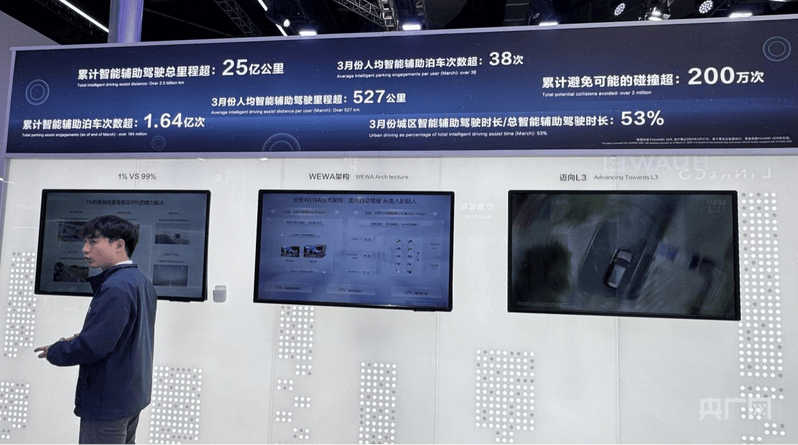

盡管如此,車企在研發層面仍需做出相應調整。一位新勢力智能駕駛技術負責人透露,隨著智駕宣傳的收緊,該品牌對OTA升級速度變得更加謹慎,推遲了面向用戶的時間。然而,這并未影響智能駕駛技術的研發進程。在上海車展期間,華為、德賽西威、Momenta等公司都發布了最新的智能駕駛技術成果和方案。

華為發布的乾崑智駕ADS 4方案通過云端架構提升智駕系統的全場景認知能力,致力于突破多種場景貫通的智駕能力。華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志表示,2024年BU研發投入超過100億,集團研發投入近1800億元,BU投入8000名研發人員,顯示出華為在智能駕駛領域的堅定投入。

此次上海車展期間,多家企業聯合呼吁智能網聯汽車產業長遠發展不能背離安全初衷,小鵬汽車啟動了AI輔助駕駛安全訓練營等舉措。未來,如何推動行業建立統一的安全標準,以促進技術迭代,將成為智能駕駛發展的關鍵。