近年來,餐飲業(yè)的海外拓展浪潮愈發(fā)洶涌,眾多餐飲人紛紛揚帆出海,尋求新的增長點。KK便是其中之一,盡管身邊不乏勸阻之聲,認為實體業(yè)辛苦且利潤微薄,但他毅然決然地踏上了海外開餐館的征途。

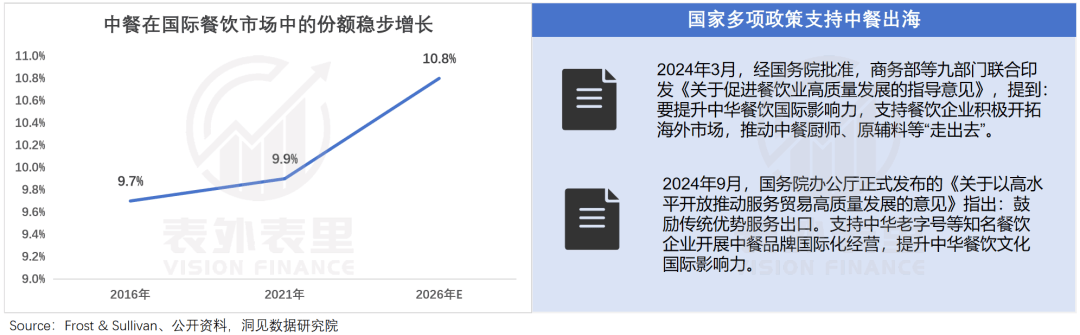

KK的選擇并非孤例。曾經,商品貿易因門檻較低、利潤可觀而風靡一時,但隨著國際貿易環(huán)境的變化,服務貿易,尤其是餐飲行業(yè),逐漸成為海外拓展的新寵。數據顯示,截至2024年,海外中餐廳數量已突破70萬家,市場規(guī)模接近3萬億元人民幣。

從東南亞到歐美,從夫妻檔小飯館到人均消費超千元的高端餐廳,中餐出海的故事遍地開花。海珠,一位在海外經營餐館的餐飲人,她的餐館因獨特的菜品搭配,如包子配紅酒、腐乳炒西蘭花,在當地贏得了極高的人氣。這些在國人看來或許有些“黑暗料理”意味的組合,卻意外地受到了外國食客的喜愛。

成隆行創(chuàng)始人柯偉,一位在餐飲界摸爬滾打三十余年的老將,也看到了中餐出海的巨大潛力。他發(fā)現,在國外備受嫌棄的大閘蟹,在日本卻成為了高端食材。于是,他將蟹王府的第一家海外分店開在了東京,開業(yè)即火爆,日本客人對清炒蟹粉、蟹黃撈飯等菜品贊不絕口。

然而,中餐出海并非一帆風順。KK在馬來西亞開設的米線店雖然生意火爆,但由于當地人的飲食習慣和用餐儀式感,導致翻臺率低下,盈利困難。他不得不調整策略,進口高價茶葉,提升顧客體驗,才最終實現盈利。而馬來西亞華裔主廚Zor Tan則在新加坡開設了一家法式中餐廳,以貼近西方人的形式來演繹中餐,成功吸引了大量西方食客。

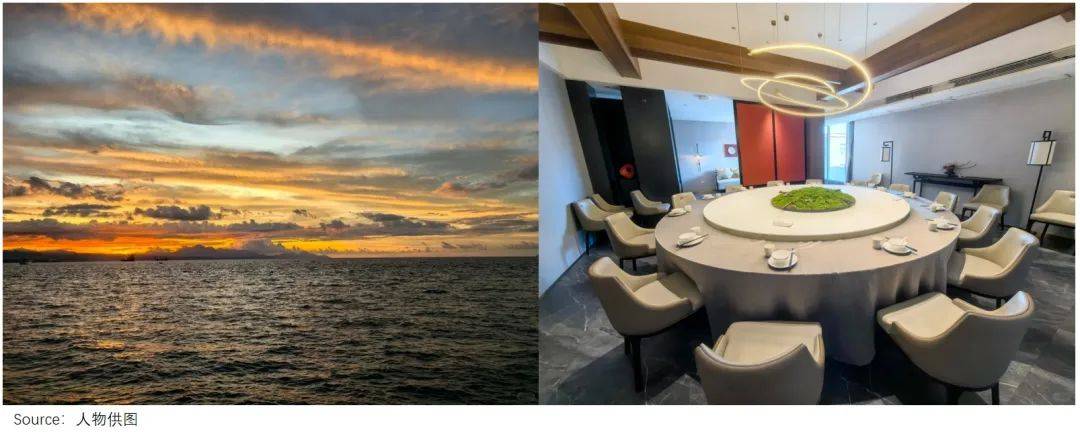

隨著中餐在海外的普及和受歡迎程度不斷提高,越來越多的餐飲人開始搶灘中國互聯(lián)網,通過中文平臺進行推廣和營銷。在東南亞地區(qū),大眾點評等中國APP成為了當地年輕人尋找中餐廳的重要工具。而在太平洋島國經營餐館的羅凱,則通過入駐小紅書、抖音等平臺,成功吸引了大量中國游客前來消費。他深知,中國游客不僅注重菜品口味,還看重餐廳的裝修、服務和環(huán)境,因此他將餐廳打造成了“太平洋的和平飯店”,承包了當地所有高端接待需求。

中餐出海,不僅是一場味蕾的盛宴,更是一次文化的交流和碰撞。在這個過程中,餐飲人們不斷探索和創(chuàng)新,將中餐的精髓與當地的飲食文化相結合,創(chuàng)造出了獨具特色的菜品和餐飲體驗。而隨著中國經濟的崛起和國際地位的提高,中餐在海外的知名度和影響力也將不斷擴大。