在智能駕駛領域的浩瀚星空中,地平線以其獨特的軌跡閃耀了十年。這家自2015年創立的企業,在人工智能尚處萌芽、自動駕駛被視為科幻夢想的年代,便毅然選擇了從芯片入手,走出了一條“軟硬結合”的差異化道路。

4月18日,上海滴水湖畔,地平線創始人兼CEO余凱在一場主題為“征程所向,遠超想象”的發布會上,分享了地平線十年來的兩大戰略精髓:在無競爭之地尋找競爭機會,以及絕不冒險至懸崖邊緣。回望過去,地平線在算法創業熱潮中,獨樹一幟地聚焦于芯片研發,2019年更是將全部力量傾注于汽車行業,這一看似激進的決策,實則基于對智能駕駛未來的深刻洞察——汽車將成為繼手機后的新一代智能終端,而計算平臺則是其核心基石。

市場的反饋驗證了地平線的遠見卓識。數據顯示,每三臺智能汽車中,就有一臺搭載了地平線的技術。截至目前,地平線已實現前裝量產出貨超過800萬套,覆蓋超過200個量產上市車型,以及310個量產定點車型。面對“智駕平權”的行業熱潮,地平線再次展現出與眾不同,它不做參數的堆砌者,而是專注于提升用戶體驗,讓技術真正服務于真實駕駛場景。

余凱強調,炫酷的技術并不等同于真正的領先與差異化。只有腳踏實地、積累經驗、構建體系化的組織文化與能力,才能打造出難以逾越的技術壁壘,避免陷入技術平權的陷阱。地平線的成長軌跡,正是智能駕駛產業從技術狂熱走向價值回歸的縮影。

近年來,智能駕駛行業經歷了從啟蒙到野蠻生長的巨變。從最初國內ADAS滲透率不足2%,到如今圍繞“智駕平權”的激烈競爭,包括比亞迪、長安、吉利、奇瑞在內的多家車企,已將智駕車型價格下探至10萬元區間。預計到2025年底,乘用車NOA滲透率將達到20%,較2024年上半年近乎翻倍。然而,繁榮背后隱藏著結構性危機:算力競賽推高硬件成本,激光雷達價格戰導致毛利率下滑,傳感器方案同質化嚴重。行業陷入了技術平權陷阱,差異化優勢在民主化浪潮中被稀釋,用戶體驗退居次要地位。

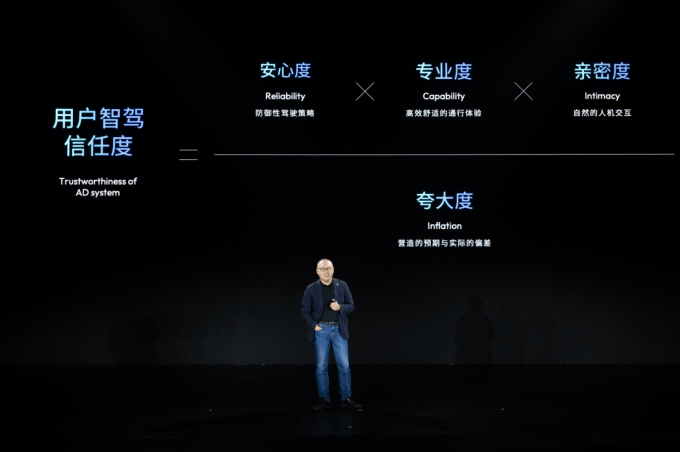

根據麥肯錫的調研,中國消費者對L2+級智駕功能的付費意愿從2021年的42%降至2023年的28%,而對基礎ADAS功能的需求則穩定在75%以上。這一反差表明,市場正在擠出技術泡沫,用戶更關注如夜間暴雨場景下的安全細節,而非單純的算力參數。隨著工信部對車企夸大智駕功能的禁令,以及L3級法規在武漢、北京等地的試點,行業步入了合規化競爭的新階段,安全成為企業的首要考量。

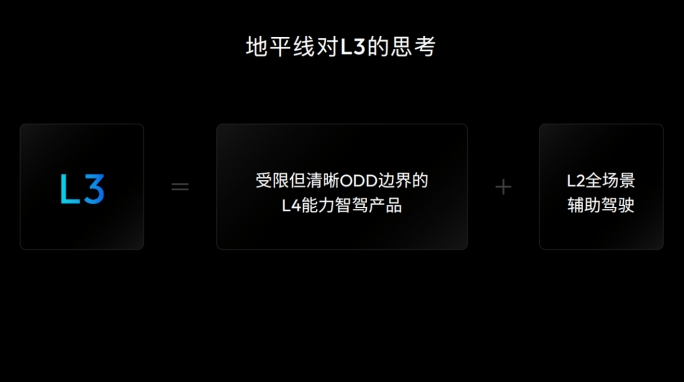

在發布會上,余凱將智能駕駛比作手機的基帶,它必須提供標準化、可靠的基礎能力,而非華而不實的噱頭。地平線因此重構了智能駕駛價值公式,從技術指標競賽轉向場景價值深耕。這一轉變的本質,是將競爭焦點從實驗室指標轉向真實場景的用戶體驗。地平線的“芯片+軟件”軟硬協同戰略,正是為了破解智能駕駛時代的算力、效率與成本平衡難題。

地平線的選擇,擊中了行業的集體盲區。在技術平權時代,真正的壁壘不在于算法的獨門絕技,而在于芯片、車規、數據閉環的體系化能力。地平線通過開放生態戰略,構建了技術擴散的杠桿支點,形成了以Tier-1供應商為樞紐的產業協作網絡。與理想汽車、輕舟智航的合作便是典型例證,這種分工既保持了主機廠的品牌個性,又通過技術平權降低了智能化門檻。

展望未來,隨著NOA滲透率的不斷提升,智能駕駛的競爭將更加激烈。2025年將成為智能駕駛Tier 1發展的關鍵分水嶺,缺乏核心技術沉淀的企業將面臨淘汰,而具備全棧能力的頭部廠商則將加速整合。地平線則以“三年脫手駕駛,五年閉眼駕駛,十年隨心駕駛”的規劃,展現出對未來的堅定信心。面對智能駕駛產業的十倍速變革,地平線將持續加大研發投入,構建難以復制的生態護城河,以冷靜的少數派姿態,引領行業前行。