近期,小米SU7事故引發(fā)的討論熱潮逐漸平息,但這場悲劇卻為我們提供了一個深入剖析電動汽車技術(shù)隱患的契機。此次事件不僅聚焦于小米的智能駕駛系統(tǒng),更將電動車碰撞后起火及車門解鎖難題推向了輿論的風(fēng)口浪尖。

電動車碰撞后起火,這一問題如同懸在行業(yè)頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍。從化學(xué)角度來看,液態(tài)電解質(zhì)鋰電池的構(gòu)造決定了其在遭遇劇烈撞擊時可能發(fā)生的連鎖反應(yīng)。電芯的擠壓變形、隔膜的破裂,均可能引發(fā)短路,進而產(chǎn)生足以點燃液態(tài)電解質(zhì)的熱量。這一過程猶如開盲盒,結(jié)果難以預(yù)料,即便是行業(yè)巨頭也無法完全規(guī)避。

事故發(fā)生后,多家車企高管紛紛發(fā)聲,試圖以各自品牌的安全性為賣點進行營銷。然而,這種蹭熱點的行為在公眾對逝者的哀悼聲中顯得尤為刺耳。無論是小米、騰勢、創(chuàng)維,還是特斯拉、小鵬與華為,在極端碰撞條件下,起火與否更多取決于概率,而非品牌。

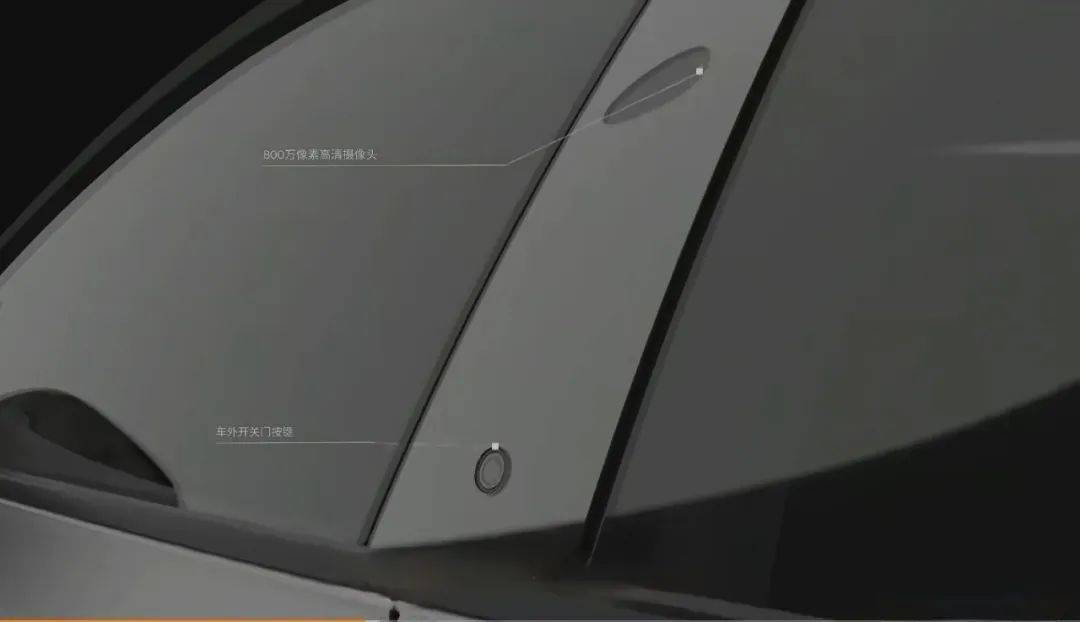

電動車碰撞后車門無法解鎖的問題同樣不容忽視。盡管一些人將矛頭指向了碰撞斷電機制,但事實并非如此。碰撞斷電功能旨在防止電池起火或觸電,而解鎖車門所需的12伏低壓系統(tǒng)通常不受影響。然而,如果碰撞導(dǎo)致低壓系統(tǒng)線纜斷裂或電瓶移位,門鎖系統(tǒng)便會失效。這凸顯了現(xiàn)代電動汽車門鎖系統(tǒng)過度依賴電氣和智能控制,而忽視了傳統(tǒng)機械結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

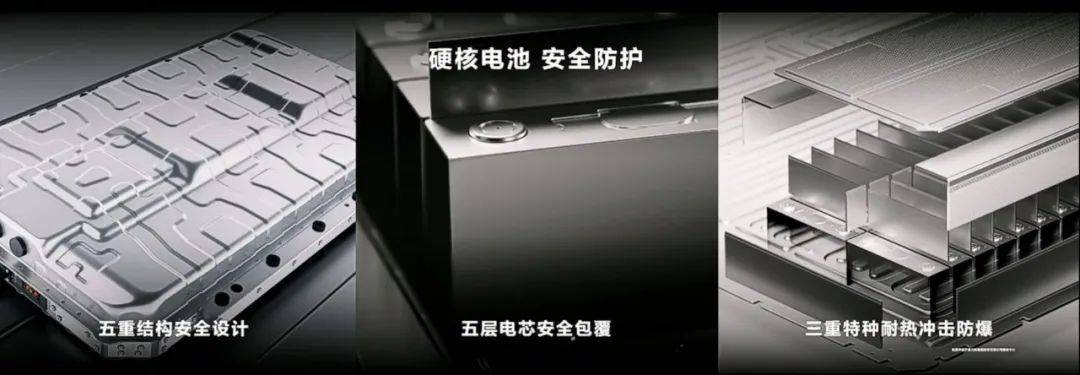

面對這些問題,提高車輛的安全性能成為當(dāng)務(wù)之急。高強度鋼材、鋁合金以及熱成型鋼的使用,可以有效提升車身結(jié)構(gòu)強度,降低碰撞時電芯擠壓變形的風(fēng)險。同時,多層電芯安全包覆、多重?zé)岚踩O(shè)計和結(jié)構(gòu)安全設(shè)計,也能在一定程度上減少熱失控的可能性。對于經(jīng)濟條件允許的消費者而言,選擇搭載半固態(tài)電池的電動汽車,如小鵬G9 1000 Ultra,因其液態(tài)電解質(zhì)比例降低,可進一步降低碰撞起火的風(fēng)險。

提高碰撞后車門順利解鎖的概率同樣關(guān)鍵。通過雙重供電冗余保障低壓系統(tǒng)供電,以及車身控制器的雙供電設(shè)計,可以降低因碰撞導(dǎo)致的低壓系統(tǒng)斷電風(fēng)險。這些措施雖然增加了成本,但對于提升車輛安全性而言,無疑是值得的。

最后,智駕系統(tǒng)的安全性同樣不容忽視。車企應(yīng)對自家智駕系統(tǒng)的能力邊界有清晰的認識,避免在不適宜的場景下開啟智能駕駛功能。當(dāng)用戶試圖在夜晚或高速路等復(fù)雜場景下開啟中等算力純視覺智駕系統(tǒng)時,系統(tǒng)應(yīng)拒絕開啟,以確保行車安全。畢竟,生命無價,任何技術(shù)的進步都不應(yīng)以犧牲安全為代價。