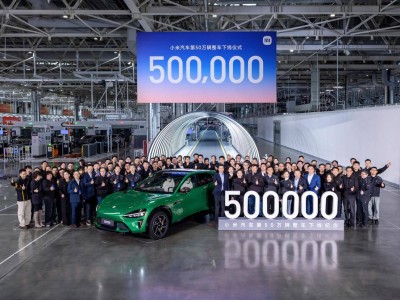

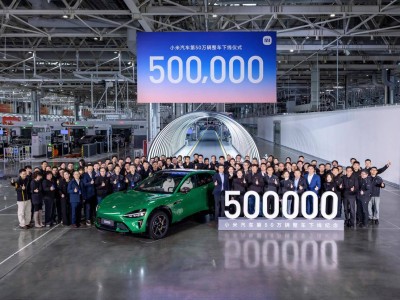

小米汽車近日迎來重要里程碑——北京亦莊超級工廠內,第50萬輛整車正式下線。這一成就僅耗時602天,自2024年3月首款車型SU7發布以來,小米以不足20個月的時間刷新全球新能源車企達成該規模的最快紀錄。相較于多數同行需三年以上才能實現的銷量目標,小米作為新入局者展現出的效率引發行業關注。

市場表現方面,小米汽車呈現強勁增長態勢。截至10月,SU7持續領跑國內中大型轎車細分市場,首款SUV車型YU7更連續三個月蟬聯中大型SUV銷量冠軍,并在10月躍升至全品類SUV銷量榜首。交付數據方面,第三季度單季交付量突破10萬輛,同比激增173.4%;前三季度累計交付超26萬輛,其中9月、10月連續兩月單月交付量突破4萬輛。據內部預測,本周內將提前完成全年35萬臺的交付目標。

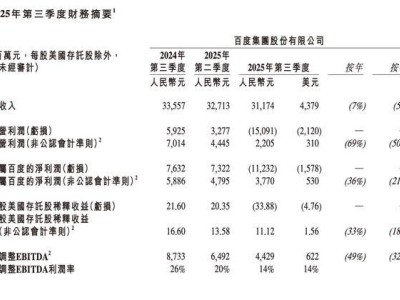

財務層面,小米汽車業務在第三季度實現單季度盈利,智能電動汽車板塊收入達283億元,實現規模擴張與盈利能力的同步提升。這一突破得益于其智能制造體系的支撐:工廠配備1100余臺工業機器人,設置98個質量檢測工位,并投入143臺高精度檢測設備,形成全流程品控網絡。技術儲備方面,小米計劃在2025年內新增近百項先進制造專利,已完成35次產線升級改造,進一步夯實產能基礎。

產業協同效應同樣顯著。小米汽車已帶動超過300家零部件供應商共同發展,以京津冀地區核心供應商海納川為例,與小米合作后其上下游產業鏈產值增長近140億元,形成深度價值共生網絡。這種模式不僅強化了供應鏈穩定性,更激發了供應商的技術創新投入,形成良性發展循環。

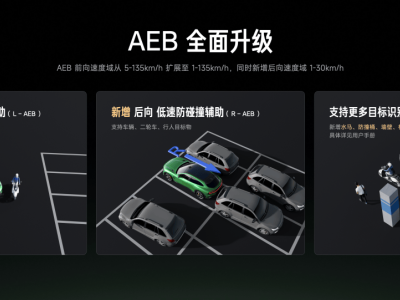

盡管業務數據亮眼,資本市場反應卻出現分化。小米港股股價近日出現波動,市值一度跌破萬億港元關口。對此,小米集團董事長雷軍在下線儀式上回應稱,公司將持續堅守安全底線與交付承諾,在保障品質的前提下加速產能爬坡,同時加大自動駕駛、電池技術等核心領域的研發投入,推動AI技術與智能制造的深度融合。

行業觀察人士指出,在新能源汽車市場競爭白熱化的當下,短期規模優勢難以構成長期壁壘,安全性能、技術壁壘與服務體系才是決勝關鍵。小米汽車雖已取得階段性成果,但仍需在電池安全、智能駕駛等核心技術領域持續突破。從消費者視角看,當前銷量數據與用戶反饋表明,小米正逐步兌現其"高品質智能電動車"的承諾,后續能否保持技術迭代速度與產品競爭力,將成為決定其市場地位的核心因素。