近期,機(jī)器人行業(yè)出現(xiàn)了一種新型詐騙手段,被業(yè)內(nèi)稱為“提線木偶”騙局。這類騙局通過(guò)技術(shù)偽裝、數(shù)據(jù)造假、身份虛構(gòu)等手段,虛構(gòu)企業(yè)實(shí)力,騙取投資或誘導(dǎo)消費(fèi),在路演、展會(huì)等場(chǎng)景中尤為猖獗。其核心手法多樣,風(fēng)險(xiǎn)特征明顯,投資者和消費(fèi)者需高度警惕。

在硬件方面,部分企業(yè)用鋁型材搭建簡(jiǎn)易機(jī)械臂,僅部分從臂具備動(dòng)力,主臂則通過(guò)隱藏在視線盲區(qū)的控制線由人員手動(dòng)操控,卻對(duì)外宣稱“全自主智能分揀”。例如,某具身智能項(xiàng)目用結(jié)構(gòu)光攝像頭和開源模型包裝視覺系統(tǒng),實(shí)際完全依賴人工操作。這種“遙操作造假”已成為行業(yè)潛規(guī)則,甚至一些知名企業(yè)也曾采用類似手法。

軟件層面,一些企業(yè)利用開源工具進(jìn)行包裝。在普通臺(tái)式機(jī)上調(diào)用開源模型提取目標(biāo),借助開源庫(kù)繪制檢測(cè)框、疊加深度圖,便聲稱擁有“多模態(tài)感知”系統(tǒng)。演示時(shí)指著屏幕上跳動(dòng)的檢測(cè)框,宣稱“大模型能理解所有物體”,實(shí)則毫無(wú)自主決策能力。這種操作成本極低,卻能營(yíng)造出“尖端技術(shù)”的假象。

數(shù)據(jù)造假也是常見手段。部分企業(yè)成立僅數(shù)月,既無(wú)研發(fā)中心也無(wú)自建工廠,卻宣稱手握數(shù)千萬(wàn)元訂單,甚至偽造“中科院系”“大廠戰(zhàn)投入場(chǎng)”等背景。例如,某公司依賴代工廠貼牌生產(chǎn),卻將“轉(zhuǎn)手訂單”吹噓為核心競(jìng)爭(zhēng)力,訂單真實(shí)性根本無(wú)法核實(shí)。

身份虛構(gòu)同樣不容忽視。團(tuán)隊(duì)成員常偽造“中科院研究員”“大廠高管”等身份,甚至盜用在職人員名義進(jìn)行宣傳。真正的科研人員或大廠員工通常不會(huì)公開以單位名義參與營(yíng)利活動(dòng),長(zhǎng)期使用此類頭銜卻未被追責(zé)的,身份真實(shí)性往往存疑。

這類騙局不僅損害投資者和消費(fèi)者的利益,還可能涉及法律風(fēng)險(xiǎn)。例如,一些項(xiàng)目符合非法集資的“四性”要件:未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可(非法性)、通過(guò)公開渠道宣傳(公開性)、面向不特定公眾募集資金(社會(huì)性)、承諾高回報(bào)或保本付息(利誘性)。某“人形機(jī)器人養(yǎng)老”項(xiàng)目以298元課程為誘餌,誘導(dǎo)繳納1999元合作費(fèi)發(fā)展下線,最終因虛假宣傳被立案查處。

若企業(yè)夸大產(chǎn)品功能或隱瞞關(guān)鍵信息,還可能構(gòu)成消費(fèi)欺詐。根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》,消費(fèi)者可主張“退一賠三”。例如,湖南某用戶花費(fèi)31.9萬(wàn)元購(gòu)買的機(jī)器人,實(shí)際功能與宣傳嚴(yán)重不符,維權(quán)時(shí)可依據(jù)相關(guān)法律索賠。

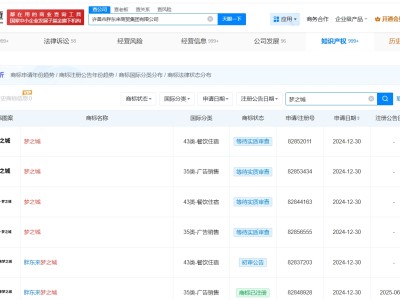

面對(duì)此類騙局,投資者和消費(fèi)者需提高警惕。投資者應(yīng)要求企業(yè)提供核心代碼、專利證書等技術(shù)證明,避免僅憑演示效果判斷實(shí)力;通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢注冊(cè)信息,核實(shí)團(tuán)隊(duì)成員身份是否與公開履歷一致;警惕“快進(jìn)快出”的短期融資行為,優(yōu)先選擇資金托管、信息透明的合規(guī)平臺(tái)。

消費(fèi)者則應(yīng)遵循“三不原則”:不輕信宣傳,對(duì)“無(wú)所不能”“零風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”等表述保持警惕,要求提供實(shí)測(cè)視頻或第三方檢測(cè)報(bào)告;不沖動(dòng)付款,簽訂合同時(shí)明確功能參數(shù)、售后條款,避免口頭承諾;不泄露信息,謹(jǐn)慎提供個(gè)人敏感信息,防止被用于注冊(cè)虛假賬號(hào)或盜刷資金。

若遭遇騙局,投資者和消費(fèi)者可通過(guò)行政投訴、司法訴訟和技術(shù)取證等方式維權(quán)。行政投訴可通過(guò)全國(guó)12315平臺(tái)或12345熱線舉報(bào),提供合同、宣傳材料等證據(jù);司法訴訟適用于涉及金額較大或協(xié)商無(wú)果的情況,可向法院提起民事訴訟,要求解除合同并賠償損失;技術(shù)取證則可使用國(guó)家反詐中心APP的“風(fēng)險(xiǎn)查詢”功能,核實(shí)企業(yè)資質(zhì),或通過(guò)區(qū)塊鏈存證工具固定宣傳頁(yè)面、聊天記錄等關(guān)鍵證據(jù)。

這類騙局的頻發(fā),反映出新興科技領(lǐng)域“資本狂歡”與“技術(shù)落地”之間的矛盾。具身智能賽道雖被視為“萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海”,但大量資本流向“PPT公司”,真正專注研發(fā)的企業(yè)不足5%。投資人的“怕錯(cuò)過(guò)”(FOMO)心態(tài)和部分機(jī)構(gòu)的“合規(guī)性虧損”邏輯,進(jìn)一步助長(zhǎng)了行業(yè)泡沫。對(duì)此,專業(yè)投資機(jī)構(gòu)已開始加強(qiáng)技術(shù)鑒別能力,例如要求成員具備高校技術(shù)背景,嚴(yán)格篩選投資項(xiàng)目。

機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展需要真實(shí)的創(chuàng)新與沉淀,而非虛假的“提線木偶”表演。無(wú)論是投資者還是消費(fèi)者,都需保持理性,通過(guò)技術(shù)驗(yàn)證、法律核查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估筑牢防線。正如行業(yè)專家所言:“技術(shù)黑箱不應(yīng)成為詐騙的遮羞布,剔除虛假包裝、識(shí)別真實(shí)價(jià)值,才是穿越技術(shù)浪潮的關(guān)鍵。”