當小米汽車公布三季度財報時,輿論場瞬間沸騰——10.88萬輛的交付量與7億元經(jīng)營收益,不僅讓"手機廠商跨界造車必敗"的論調(diào)不攻自破,更用數(shù)據(jù)撕開了汽車行業(yè)長期存在的偏見標簽。這份成績單背后,是小米從"每賣一輛虧4.5萬"的質(zhì)疑聲中殺出的逆襲劇本,也是新勢力品牌在傳統(tǒng)秩序圍剿下的突圍樣本。

歷史總是驚人相似。2020年特斯拉Model 3國產(chǎn)化初期,"剎車失靈""割韭菜"的聲浪席卷網(wǎng)絡,馬斯克卻在爭議中完成了產(chǎn)能爬坡與盈利閉環(huán)。如今的小米正復刻著這條路徑:社交媒體上關于"車身縫隙大""設計模仿"的爭論尚未平息,全國402家門店的試駕區(qū)卻始終排著長隊,209個服務網(wǎng)點構成的保障網(wǎng)絡,正在將質(zhì)疑轉(zhuǎn)化為訂單。這種"線上挨罵,線下賣爆"的魔幻現(xiàn)實,折射出汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期的深層矛盾——舊秩序守護者用輿論筑墻,新玩家用銷量破局。

創(chuàng)新者的宿命從未改變。從燃油車時代對電動化的抵制,到智能車時代對跨界者的圍剿,行業(yè)每次變革都伴隨著類似的戲碼。特斯拉用單踏板模式重新定義駕駛邏輯時被罵"反人類",小米用手機生態(tài)思維重構車機系統(tǒng)時被嘲"不專業(yè)",但市場最終用真金白銀投票:Model 3成為全球現(xiàn)象級產(chǎn)品,SU7上市半年即躋身新能源銷量榜前十。這些案例證明,技術迭代期的輿論風暴,往往只是舊勢力最后的掙扎。

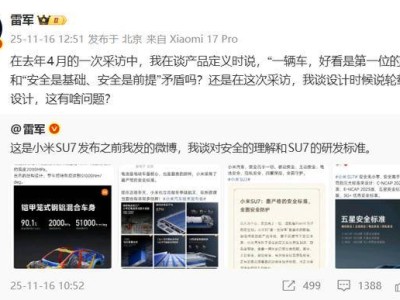

雷軍此次亮出的不僅是盈利數(shù)據(jù),更是一套打破行業(yè)認知的生存法則。當傳統(tǒng)車企還在用"PPT造車"嘲諷新勢力時,小米用10萬輛交付量證明供應鏈管控能力;當競品忙著堆砌參數(shù)時,小米通過手機-車機-家居的生態(tài)閉環(huán)構建差異化優(yōu)勢。這種"用對手的規(guī)則打不贏,就創(chuàng)造新規(guī)則"的思維,或許正是中國制造向中國智造轉(zhuǎn)型的縮影。

從虧損質(zhì)疑到盈利反轉(zhuǎn),小米用半年時間走完了其他新勢力三年的路。但真正的考驗才剛剛開始:如何保持供應鏈穩(wěn)定?怎樣應對友商的價格戰(zhàn)?生態(tài)優(yōu)勢能否轉(zhuǎn)化為技術壁壘?這些問題沒有標準答案,但可以確定的是,當交付量突破臨界點、服務網(wǎng)絡完成布局,小米汽車已獲得參與行業(yè)規(guī)則重寫的入場券。這場由數(shù)據(jù)引發(fā)的輿論海嘯,終將沉淀為中國汽車工業(yè)升級的注腳。