五星級酒店推出“剩菜盲盒”的消息,在社交媒體上引發了廣泛討論。杭州國壽君瀾大飯店率先嘗試這一模式,將自助晚餐閉餐前15分鐘的剩余菜品打包成盲盒,以40元的價格供顧客購買。這一舉措不僅讓消費者以低價享受到了原價298元的自助餐,還為酒店減少了食物浪費,實現了雙贏。

據悉,該酒店的自助晚餐包含30余種菜品,涵蓋烤鴨、叉燒、蒜蓉生蠔、清蒸大閘蟹等硬菜,以及核桃塔、荔枝慕斯蛋糕等甜品。顧客支付40元后,可自行用餐盒打包,能裝多少全憑本事。若裝上兩只大閘蟹,幾乎就能回本。酒店還贈送罐裝蘇打水、椰子汁或果汁任選其一。

事實上,這一模式并非杭州國壽君瀾大飯店首創。此前,上海虹橋雅高美爵酒店就推出過28元的午餐盲盒,包含六道熱菜輪換,消費者可自行拿取。深圳龍華希爾頓逸林酒店也曾以79元的價格售賣原價200多元的自助餐盲盒,內含鮑魚面、刺身壽司、現煎牛排等高端菜品。

社交媒體上,消費者對“剩菜盲盒”反應熱烈。許多人表示,以極低的價格實現了五星級酒店自助餐自由,堪稱“喜大普奔”。然而,業內部分人士卻持反對態度,認為這一模式“掉價”“丟人”,不符合五星級酒店的形象。對此,有觀點指出,推出這一方案的或許是酒店中的年輕團隊,而非傳統觀念較重的“老一輩”管理者。

“剩菜盲盒”的概念最早可追溯至2015年的丹麥。當時,一家公司推出“魔法袋”盲盒,將臨期食品打包銷售,既幫助商家清理庫存,又讓消費者以低價獲得驚喜。這一模式迅速在歐洲流行,截至2023年已覆蓋17個國家,超過8萬家門店參與,累計減少食物浪費超2億份。

國內市場方面,面包房、甜品店等業態率先借鑒這一模式。北京朝陽區一家面包店每日推出30個盲盒,20秒內即被搶購一空。消費者需提前預約,拼手速搶購,增加了趣味性。盡管這些盲盒價格約為原價的一半,但商家仍認為這是清理庫存的有效方式。

高端酒店“剩菜盲盒”在新加坡也曾引發關注。當地留學生分享稱,花15新元即可購買高端酒店的自助餐盲盒,內含烤面包、烤肉、海鮮等,性價比極高。這一模式在社交平臺上廣泛傳播,吸引了大量消費者前往打卡,酒店備餐區因此常被清空。

從商業角度看,高端酒店“剩菜盲盒”的流行反映了精細化運營的趨勢。在后房地產時代,酒店需從“地產掛件”轉變為獨立盈利的實體,降本增效成為關鍵。然而,部分酒店仍通過壓縮采購成本、縮減物料等方式降低成本,導致服務質量下降,如歡迎水果不新鮮、紙巾配給不足、沐浴露稀釋等。

相比之下,“剩菜盲盒”通過精細化管理減少了食物浪費,同時為酒店帶來了額外收入和宣傳效應。消費者以低價享受高端餐飲,自發在社交媒體上分享,為酒店帶來了流量。這種模式既解決了酒店的食物損耗問題,又滿足了消費者對性價比的追求。

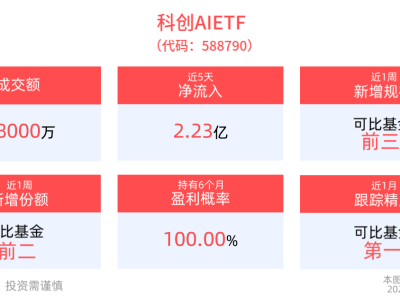

當前,消費者的消費理念已從“精致窮”轉向“精明省”。艾媒咨詢預測,2025年國內臨期食品市場規模將達401億元,主力消費群體為25至40歲的年輕人和中產階層。這一群體既追求品質,又注重性價比,將臨期食品視為社交貨幣,推動了“剩菜盲盒”的流行。

“剩菜盲盒”的火爆,本質上是商業文明的一次升級。它讓高端食材物盡其用,避免了浪費,同時滿足了消費者對性價比的需求。這種模式不僅為酒店帶來了新的盈利點,也反映了社會對資源合理利用的重視。讓食物找到歸宿,比用浪費維持體面更顯文明。