近年來,我國堅定不移推進綠色發展,將生態優先理念深度融入經濟社會各領域,實現環境保護與經濟增長協同共進。數據顯示,截至今年8月底,全國風電、太陽能發電總裝機容量突破16.9億千瓦,較“十三五”末增長超兩倍,每三度用電中就有一度來自清潔能源,標志著我國清潔發電體系規模居全球首位。

新能源產業的蓬勃發展是中國綠色轉型的生動寫照。通過完整產業鏈的構建,我國不僅培育出白鶴灘水電站、“華龍一號”核電機組等標志性工程,更在沙漠、戈壁等地區建成大型風電光伏基地,將荒漠變為“能源綠洲”。這些項目不僅彰顯科技實力,更為全球能源轉型提供中國方案——據測算,“十四五”期間我國出口的風電光伏產品累計減少全球碳排放約41億噸。

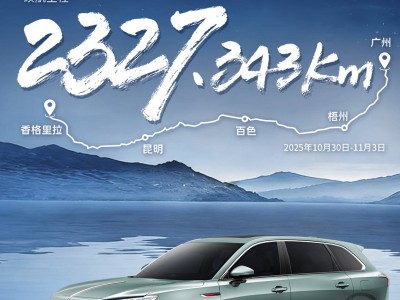

在傳統產業改造方面,節能降碳行動成效顯著。通過實施行業專項計劃、發展循環經濟,全國已培育6400余家國家級綠色工廠。以鋼鐵、建材等高耗能行業為例,資源回收利用率大幅提升,產業結構向綠色化加速轉型。與此同時,綠色技術推廣目錄和產業指導目錄的制定,帶動了新能源汽車等新興領域的突破。我國新能源汽車產銷量連續十年全球領先,全球超半數新能源汽車行駛在中國道路上,成為外貿增長新動能。

制度創新為綠色發展筑牢根基。我國劃定生態保護紅線、推行排污許可制,構建起覆蓋全領域的生態監管體系。這些制度如同“防護網”,既守住環境底線,又為高質量發展騰出空間。實踐表明,生態保護與經濟增長并非對立關系——高水平的生態保護正成為培育新動能、塑造競爭優勢的“加分項”。

能源結構的優化調整進一步印證轉型成效。2024年,非化石能源消費占比提升至19.8%,煤炭消費占比持續下降,經濟發展的“含綠量”顯著提高。這種“一增一減”的背后,是綠色低碳循環經濟體系的構建:既嚴格限制高污染項目,又大力培育新能源、新能源汽車等綠色產業。以“新三樣”(新能源汽車、鋰電池、光伏產品)為例,其憑借技術成本優勢形成國際競爭力,成為外貿新引擎。

專家指出,我國綠色發展實踐為全球應對氣候變化貢獻了寶貴經驗。從頂層設計到產業落地,從制度保障到技術創新,中國正以實際行動證明,經濟發展與生態保護可以實現良性互動。隨著“十五五”時期降碳、減污、擴綠、增長協同推進,綠色生產生活方式將加速形成,生態文明建設有望邁上新臺階。