近日,一份聚焦AI大模型在金融數據中心網絡運維領域應用的深度研究報告引發行業關注。該報告以50頁篇幅系統梳理了技術落地的實踐路徑,結合五大金融機構的實證案例,為金融業智能化轉型提供了可復制的解決方案。

研究指出,金融行業作為典型的數據密集型領域,其數據中心網絡運營面臨著雙重挑戰:既要滿足交易系統毫秒級響應需求,又需應對日均PB級的海量數據處理。傳統人工運維模式在應對設備數量指數級增長、故障類型復雜化等趨勢時,已顯現出效率瓶頸。政策層面,《金融科技發展規劃(2022-2025年)》等文件明確提出構建智能化運維體系的要求,為技術應用創造了政策窗口。

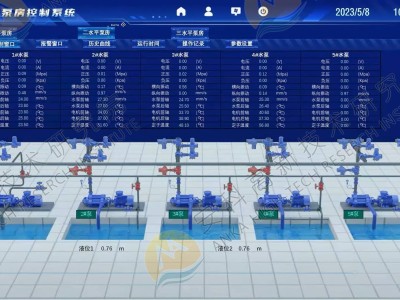

報告構建的"四層架構"模型成為核心技術框架。底層網絡層負責實時采集設備運行數據,中層數據層整合歷史工單、設備手冊等知識資源,上層模型層通過深度學習算法實現故障預測、根因分析等高級功能,最終在應用層轉化為智能問答、自動處置等12項具體能力。這種分層設計既保證了系統擴展性,又通過安全合規模塊滿足了金融行業監管要求。

在典型應用場景方面,報告詳細拆解了七大創新方向。其中,私域知識庫建設通過NLP技術將專家經驗轉化為可檢索的數字化資產,使新員工處理復雜問題的效率提升60%;智能日志壓縮系統采用語義分析算法,將單日TB級日志數據量壓縮90%,有效解決日志風暴難題;全網智能仿真平臺通過數字孿生技術,將網絡變更風險評估時間從72小時縮短至4小時。

實證案例顯示,中國工商銀行部署的智能運維系統已實現95%的常見告警自動處置,故障定位時間從平均45分鐘降至8分鐘;中國郵政儲蓄銀行構建的跨系統問答平臺,將設備配置查詢響應速度提升至秒級,運維人員日均查詢次數減少70%。這些實踐驗證了技術方案在提升系統穩定性、降低人力成本方面的顯著價值。

盡管取得突破,報告也客觀指出當前存在的技術瓶頸:多源異構數據整合仍需突破協議壁壘,實時流處理能力有待提升,復雜故障場景下的模型解釋性仍需加強。針對這些問題,研究團隊提出通過聯邦學習優化數據共享機制,引入時序圖神經網絡增強實時分析能力等改進方向。