在腦機接口技術領域,電極作為連接電子設備與生物神經系統的核心組件,始終扮演著至關重要的角色。然而,傳統植入式電極存在顯著缺陷:其"靜態"特性導致植入后位置固定,難以適應神經系統的動態變化,且長期植入易引發免疫反應,最終導致信號傳導失效。這一瓶頸嚴重制約了腦機接口技術的臨床應用與發展。

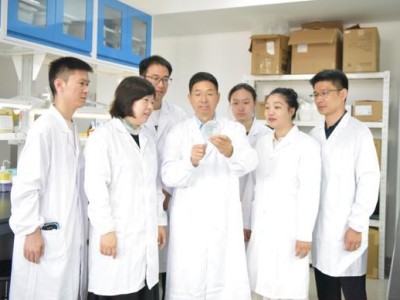

由中科院深圳先進技術研究院與東華大學組成的聯合科研團隊,經過五年技術攻關,成功研制出全球首款動態神經纖維電極——NeuroWorm(神經蠕蟲)。該電極直徑僅196微米,相當于兩根頭發絲的粗細,卻集成了60個獨立電極通道。通過創新采用超薄柔性薄膜制備工藝與導電圖案設計,研究團隊實現了在微米級纖維上精確布局密集電極通道的技術突破。

這款革命性電極的最大亮點在于其"動態"特性。科研人員在電極前端集成微型磁控模塊,結合高精度磁場導航系統與實時影像追蹤技術,使電極能夠在生物體內自主改變行進方向。實驗顯示,NeuroWorm可像生物蠕蟲般在兔子顱內靈活移動,根據監測需求主動調整位置,持續獲取高質量神經信號。這種動態監測能力徹底改變了傳統電極"一植定終身"的局限。

研究團隊進一步拓展了該技術的應用邊界。通過微創植入技術,NeuroWorm在大鼠腿部肌肉中實現了超過43周的穩定工作。在外部磁場控制下,電極可在肌肉表面自由移動,并在植入后一周內每日變換監測位置。這種多組織適配能力為運動神經疾病診斷與康復治療提供了全新工具。相關研究成果已發表于國際頂級學術期刊《自然》。