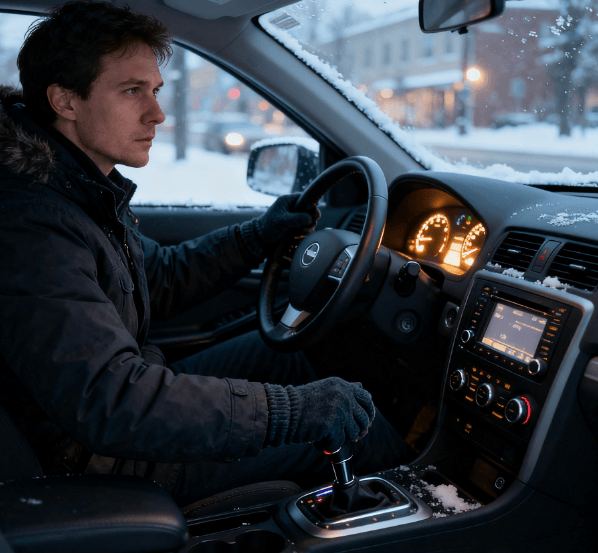

冬季駕車時,熱車是許多車主繞不開的話題。過去,不少人認為長時間原地熱車能保護發(fā)動機,但實際研究表明,過度熱車不僅浪費燃油,還可能對車輛造成損害。如何科學熱車,成為冬季用車的重要課題。

車輛停放一夜后,發(fā)動機內的機油會回流至油底殼,導致啟動初期關鍵部件缺乏潤滑。尤其在低溫環(huán)境下,機油黏度增加,流動性下降,此時若直接高負荷運轉,發(fā)動機內部磨損將顯著加劇。這就像讓機械在無潤滑狀態(tài)下工作,必然加速部件損耗。

傳統(tǒng)觀念中,原地怠速熱車被視為標準操作。但實驗數據顯示,發(fā)動機90%以上的磨損發(fā)生在冷啟動后的3分鐘內。長時間怠速會導致進氣量不足,燃油燃燒不充分,進而產生積碳。積碳會附著在氣門、噴油嘴等部位,影響動力輸出,甚至引發(fā)發(fā)動機抖動。怠速狀態(tài)下燃油消耗率較高,且尾氣中一氧化碳、碳氫化合物等污染物排放量增加,既不經濟也不環(huán)保。

那么,正確的熱車方式是什么?專家建議,啟動后原地熱車30秒至1分鐘即可。這段時間足以讓機油循環(huán)至發(fā)動機關鍵部位,形成初步潤滑膜。隨后應低速行駛,避免急加速或高轉速運轉,待水溫升至正常范圍(約90℃)后再恢復正常駕駛。在氣候溫和的南方地區(qū),熱車時間可縮短至15秒至30秒。

一位車主的經歷印證了這一觀點。他過去習慣原地熱車10分鐘,認為這樣能讓車輛運行更平穩(wěn)。然而,在定期保養(yǎng)時,維修人員發(fā)現其發(fā)動機積碳嚴重,動力明顯下降。改用短時熱車并配合低速行駛后,車輛動力恢復,油耗也降低了約15%。

現代汽車技術的進步也改變了熱車需求。早期化油器車型需通過長時間熱車確保燃油霧化,但如今絕大多數車輛采用電噴或直噴技術,對冷啟動的適應性更強。部分高端車型甚至配備智能熱管理系統(tǒng),能根據氧傳感器反饋實時調整噴油量,進一步優(yōu)化燃燒效率。

冬季熱車的核心在于平衡潤滑需求與燃燒效率。短時原地熱車配合低速行駛,既能減少磨損,又能避免積碳和燃油浪費。車主可根據實際氣溫調整熱車時間,但無需過度追求長時間怠速。您是否有過因熱車方式不當導致的用車困擾?歡迎在評論區(qū)分享經驗。